| На сайте всего: анкет коллективов 689; имен 789; новостей 1269; публикаций 1293; фоторепортажей 813; объявлений на форуме 3832; объектов на картах 430. |

29/10Телевизионные танцевальные конкурсы: плюсы и минусы

Дело было вечером, делать было нечего, включил автор этой статьи телевизор и попал на танцевальный проект "Танцы на ТНТ". И было это четыре года назад. Включил, посмотрел 10 минут и обомлел. От безвкусия и дешевой самодеятельности, которую транслировали на всю страну. Но шло время, новый сезон, и еще один, и еще… И задумался тут автор – а ведь смотрят люди, интересно им, голосуют, обсуждают, в конце концов продюсеры деньги вкладывают, и немалые. Почему? Что привлекает в подобных проектах зрителей? Исполнителей? Почему подобные проекты вызывают активное обсуждение, дискуссии, споры? Понятно, что меньше всего в подобных проектах "высокого танцевального искусства", но они показатель той ситуации, которая складывается в танцевальном мире именно у нас, в России. Причем показатель наглядный, позволяющий определить и контингент участников, и танцевальные стили и технический уровень исполнителей, а главное, понять – что же востребовано зрителем, поскольку во все времена, зритель – главный ценитель того, что происходит на танцевальной сцене.

Безусловно, все, что будет написано в этой статье – субъективное мнение автора, которое он никому не навязывает и не представляет в качестве истины в последней инстанции. Это просто мысли и ощущения по поводу увиденного, выраженные в словах. Главная задача автора – попытаться сделать анализ того, что представлено в подобных проектах, и определить, что формирует мнение и реакцию зрителей. Разобраться, что показывается на сцене и почему. Именно определение тенденций и перспективы развития танцевального искусства на любом уровне, начиная от любителей и заканчивая профессионалами – вот главная задача. Потому что, понимая стратегию, можно определить и тактику, которая поможет в реальной работе исполнителей и хореографов. Наверняка, статья вызовет определенные дискуссии, возможно негативные отклики, но это, повторюсь, индивидуальное мнение автора, и возможно в спорах родится истина. Итак, мысль первая. Подобные шоу – это не ноу-хау нашего телевидения. Они достаточно популярны и в Канаде, и в США и на телевидении многих стран Западной Европы: "Americas Best Dance", На российском телевидении в последние годы были показаны и продолжают существовать такие проекты как: "Танцуй!" на 1 канале, "Большой балет" на канале "Культура", "Танцуют все!" и "Танцы со звездами" на канале "Россия", "Танцы на ТНТ", "Ты – супер!" на НТВ. Как можно видеть – конкурсов достаточно много, однако они во многом отличаются по возрасту участников, уровню профессиональной подготовки и требованиям к исполнителям. Безусловно, самым масштабным было шоу "Танцуют все!" на канале "Россия", хотя бы потому, что соревновались большие коллективы, и каждый хореограф прекрасно понимает насколько сложнее поставить и отрепетировать номер для коллектива, нежели поставить сольный номер или дуэт. Особенностью этого конкурса было и то, что соревнование проводилось между танцевальными направлениями и стилями, которыми должны были овладеть конкурсанты. "Танцы со звездами" отличаются приверженностью только к одному танцевальному направлению – спортивно-бальному танцу. Безусловно, номера, которые поставлены для этого шоу, сделаны на принципах сиквэя и носят более характер показательного выступления, нежели спортивный, но основа – это парное исполнение с использованием лексики бальных танцев. "Ты – супер!" на НТВ отличается тем, что основной контингент участников – дети, в основном из неблагополучных семей. Жанровая и стилевая принадлежность репертуара не оговаривается, оценивается не номер, а исполнитель, и в большей степени с точки зрения передачи эмоций и заразительности, нежели с точки зрения техники исполнения. "Большой балет – это был, наверное, самый высокохудожественный проект, прежде всего потому, что соревновались профессиональные исполнители. Но, к сожалению, в основном они соревновались в области классического балета. И хотя в одном из туров конкурса был номер, связанный с современной хореографией, все-таки важнейшим критерием оценки жюри был репертуар классического наследия. И наконец, самый "долгоиграющий" проект, который длится уже 4-й сезон – "Танцы на ТНТ". Это шоу имеет очень пафосную задачу – определить лучшего танцора страны! Задача конечно архисложная, поскольку критериев определения этого титула практически не существует. Это ни оценка техники, ни оценка эмоциональности исполнения, ни оценки жюри, ни оценки зрителей – а вот как-то все вместе! Но, тем не менее, этот конкурс является наиболее показательным с точки зрения репертуара, техники исполнения и конкурсных требований. Безусловно, каждое из этих шоу носит развлекательный характер и требует больших вложений, поэтому мысль вторая – подобные шоу – это большие деньги, которые вкладывает продюсер, и меньше всего он думает о художественной составляющей проекта, о "высоком искусстве". Гораздо больше его заботят мысли о том, как вернуть вложенные деньги и это накладывает немаловажный отпечаток на конечный продукт. Мысль третья – жанр шоу требует соответствующей режиссуры, и танцевальная техника исполнителя играет далеко не первостепенную роль. Гораздо важнее его типаж, фактура, умение говорить, обаяние, харизма. А вот сколько и как он скрутит пируэтов - это можно показать с помощью крупного плана, рапида, света и других эффектов, которые превратят посредственного исполнителя в суперзвезду. Кроме того немаловажным элементом содержания и сценария является не то, что происходит на сцене, а то что за кулисами: интриги, слезы, любовь, ненависть – ну вообще весь набор режиссерских и продюсерских приемов, которые подогревают интерес зрителя. Мысль четвертая – телевидение никогда, ничего не создает! Его задача – транслировать. В свое время это был первый урок, который озвучил автору статьи ведущий режиссер музыкальной редакции Первого канала М. Черкасов, когда автор этих строк как молодой выпускник ГИТИСа попал на практику в Останкино. "Главная задача режиссера – сделать красивую картинку, а не ставить высокохудожественные мизансцены!" - такое напутствие получил он, когда попытался поставить небольшую подтанцовку для музыкального номера. Исходя из выше написанного, можно сделать некоторые выводы по поводу условий и организации подобных проектов: - никого не интересует технический уровень исполнителей, его исполнитель должен получать и развивать самостоятельно до того, как он пришел на конкурс; - никого не интересует, что чувствует исполнитель и что он танцует. Наоборот, режиссер, продюсер и наставники будут всячески провоцировать исполнителя на эмоции, чувства и действия никак не связанные с танцем. А возможно иногда и просто на банальную драку или скандал, потому, что это добавит интриги в сценарий; - никого не интересует, что будет танцевать исполнитель, какой репертуар он выберет, как и с кем он его будет совершенствовать – это не проблемы съемочной группы. Должен быть представлен танцевальный продукт, который нужно красиво, дорого, богато снять и показать зрителю; - понятно, что все мастер-классы, которые якобы проводятся для обучения исполнителей - это просто съемка материала для монтажа неких сюжетов и прийти на проект "товарищем дерево", а стать победителем проекта – априори невозможно. Танцам учатся долгие годы и за месяц съемок выработать и развить танцевальные данные – невозможно! Мысль пятая – контингент участников проекта. Можно выразить двумя словами – от и до! Например, на ТНТ от 14-ти лет до 50-ти, (хотя по условиям проекта – с 16-ти, но были случаи) - это по возрасту. От профессионалов, закончивших хореографические академии до махровых любителей, занимающихся танцами меньше года. От универсалов, которые танцуют все танцевальные направления до участников, которые кроме народно-сценического танца больше ничего танцевать не умеют. Вообщем, танцуют все и всё! Хорошо это или плохо? По мнению автора статьи, с одной стороны – хорошо, поскольку это показатель популярности танцев в молодежной среде. И, безусловно, все эти проекты выполняют важнейшую миссию – популяризации танца как вида искусства, как хобби, как профессии. С другой стороны – это плохо, потому что размываются критерии оценки исполнения. Как можно сравнивать выпускника Вагановской Академии (а такие тоже присутствуют на конкурсе "Танцы на ТНТ") с исполнителем, который в течении нескольких лет занимался любительски хип-хопом? Ну, вот как-то сравнивают! Наверное, главное отличие сегодняшних критериев оценки профессии "танцовщик" - это получает ли исполнитель деньги за то, что он танцует? Или преподает. В "застойные" советские времена критерием оценки профессионализма служил целый ряд факторов – и образование, и место работы, и репертуар, т.е. то направление танца, в котором работал исполнитель. Безусловно, прима-балерина Большого театра, закончившая МАХУ, получала гораздо больше, чем исполнитель какого-нибудь ансамбля песни и пляски. Сейчас все границы профессии размыты. Исполнитель может заниматься пару лет в какой-нибудь частной школе, упорно тренироваться самостоятельно, снимая ролики с ютуба, затем поучаствовать в каких-то конкурсах, стать популярным – и вот тебе, пожалуйста, – семинары, выступления, мастер классы, на занятия к тебе очередь, тебя приглашают на корпоративы, шоу – вообщем ты на гребне успеха и популярности! Хотя при этом у подобных исполнителей не то что бы танцевального или педагогического образования нет, но нет образования вообще! Никакого! Но он – супер крутой в хип-хопе! Вот иногда стоит задуматься таким "звездам на час", а что дальше? Вот ты известен, популярен, у тебя куча работы, а через 5 лет? Через 10? Когда пройдет популярность танцевального стиля, который ты преподаешь и исполняешь? Когда, говоря профессиональным языком, – "позвоночник высыплется в трусы"? И ты уже не сможешь ни преподавать, ни танцевать. Что делать потом? Вопрос для многих исполнителей начинает становиться актуальным уже в 30 лет! Сразу же мысль шестая – о жюри и оценках. По сугубо субъективному мнению автора – членов жюри нужно пожалеть! Потому что, во всех конкурсах члены жюри – высокопрофессиональные, известные исполнители и хореографы, которые прекрасно разбираются и в технике исполнения и в постановочной работе, а вот оценки должны быть в зависимости… От мнения, прежде всего, продюсера, от мнения режиссера, которому нужен такой типаж, от мнения спонсоров проекта, от мнения важных и нужных персонажей… Вообщем, от многих мнений, которые нужно учитывать, если не хочешь вылететь из проекта. А самая сложная задача – это найти слова, которыми нужно объяснить исполнителю, почему он не проходит дальше. И прекрасно понимая при этом, что у исполнителя тоже есть глаза и он может себя сравнивать с другими участниками. В этом плане, конечно, идеалом деликатности, профессионализма и объективности в суждениях является Егор Дружинин, который может сформулировать самый негативный отзыв очень доказательно и корректно. К сожалению, не все, кто оценивают выступления, обладают подобными качествами. Хотя скандал или перепалка участников проекта с членами жюри – достаточно распространенный сценарный и режиссерский ход для оживления картинки. Мысль седьмая – репертуар. Вот почему даже профессионалам интересны подобные конкурсы, так это потому, что узнаешь массу новой информации, особенно про названия стилей и направлений, которые существуют в настоящее время в молодежной танцевальной субкультуре. Только вот как-то сложно определить эти стили, направления и манеры зримо в том номере, который танцует исполнитель. Как сказал кто-то из членов жюри – есть номера хорошие и номера плохие! А в какой манере они поставлены, какая лексика используется, какой образ создает исполнитель – это все вторично. Попробуем все-таки разобраться, чем вог отличается от тиктоника, хаус от фанки, паппинг от брейка и контемп от экспериментала. Любой логически мыслящий человек, безусловно, правильно ответит – движениями, или, говоря профессиональным языком – танцевальной лексикой, то есть тем языком движений, который представляет исполнитель. НО! Движения – это еще не номер и не художественное произведение, которое должно тронуть сердца или хотя бы эмоции зрителей и членов жюри! Так же точно как слова – это еще не стихотворение, а краски – это еще не картина. К сожалению, многие исполнители и хореографы эту простую мысль не понимают, и большинство считают, что чем эффектнее трюки, позы и перекаты по полу – тем лучше номер. Поэтому многие выступления сводятся к тому, что исполнитель выполняет связки и элементы, стараясь показать только владение своим телом, совершенно не думая о том, для чего он это делает, а зачастую даже не слушая музыку, которая служит только фоном. Итак, проанализируем репертуар, который обычно представлен на телевизионных конкурсах: 1. Все номера возможно разделить на 2 группы: академическая хореография и современная хореография. К первой группе относятся номера, решенные лексикой классического балета, народно-сценического танца, степа и в какой-то степени бального танца. То есть это номера, которые имеют кодифицированный, зафиксированный танцевальный язык. В категорию классического балета можно отнести и номера, решенные языком такого направления как неоклассика. В категории народно-сценического танца, как правило, показывают стилизацию, т.е. номера, очень отдаленно напоминающие народную, фольклорную основу. К этой же категории можно отнести и билли данс, который все-таки имеет традиционную лексику, и так называемый "болливуд", то есть стилизацию индийского народного танца. Ко второй группе относится все, что не принадлежит к академическим стилям и направлениям танцевального искусства. 2. Современная хореография четко делится также на 2-е группы: сценические направления танца, т.е. те, художественными средствами которых решаются сценические номера, спектакли и, вторая группа - модные направления социального (бытового) танца. В чем отличие? Для начала перечислим танцевальные системы, которые развивались многие десятилетия и даже века: джазовый танец, танец модерн, постмодерн (абстрактный танец), и contemporary dance. Почему они называются танцевальными системами? Во-первых, в основе творчества хореографов и исполнителей каждого из направлений лежит определенная эстетическая парадигма, например танец модерн называют "танцем для ума", поскольку через танец хореограф пытается воплотить определенную собственную философию, определенную концепцию. Вторым признаком танцевальной системы является узнаваемая лексика, присущая именно этому направлению. Понятно, что увидев танцевальные сцены в фильмах Боба Фосса, даже неискушенный зритель поймет, что они отличаются по манере, ну, например, от спектаклей Марты Грэхем. Ну а профессионалы, (а будем не забывать о том, что все участники конкурсов позиционируют себя именно профессионалами) посмотрев спектакли М. Каннгхема (основателя постмодерна в танце), могут сравнить их со спектаклями Сиди Лабри Шеркуи, ярчайшего представителя contemporary dance. И понять, что это совершенно разная эстетика, лексика и художественные приемы. В-третьих, в каждой танцевальной системе существует определенная школа обучения исполнителей. Например, в танце модерн существует 4-е техники – техника Грэхем, техника Лимона (Хэмфри), техника Каннгхема и техника Хортона. Такие же техники существуют и в contemporary dance, например, техника контактной импровизации, техника Фрея Фауста, техники релиза, соматические техники, техника Анук ван Дайк, техника Замбрано, гага и целый ряд других. И наконец, в-четвертых, существует такое понятие как "художественно-творческое мышление хореографа", то есть та манера или приоритетный стиль, в котором он работает и ставит номера. Очень трудно найти в современном танцевальном мире хореографов, которые с равным успехом ставят все – от модерна до классики. Последним представителем такой универсальности был гениальный М. Бежар. Таким образом, в первую группу конкурсного репертуара в номинации "современный танец" входят номера, в которых зримо проявляется то или иное направление сценического современного танца. Отдельная история – социальный, или как его сейчас более точно называют "клубный танец". В эту группу входят все направления и стили, которые рождаются и умирают вместе с музыкальной модой. Проблема любого стиля социального танца – отсутствие определенной эстетической парадигмы, школы и методики преподавания. Есть только лексика, т.е. кто-то, когда-то, где-то начал танцевать в определенной манере, под популярную музыку. Это понравилось, и этот стиль стал модным и популярным среди молодежи. Прошло время, мода сменилась, из практики бытового танцевания этот стиль исчез, но остались его поклонники, которые уже в рамках какого-либо объединения или самостоятельно продолжают этот стиль разрабатывать и танцевать. Оглядываясь назад, в историю появления и исчезновения молодежных танцевальных стилей, автор статьи припоминает, что в своей практике как педагога, он прошел через: в 80-е годы – "диско", в 90-е – брейк и его разновидности, в начале 2000-х – вог и фанки. А, начиная с середины 2000-х – появление огромное количество стилей, которые сменяли друг друга практически ежегодно: хаус, Rn&B, тиктоник, рагги джем, тверк, хип-хоп, крамп, Free stile, Shuffle, ElectroDance, C-walk, Go-Go, Waaking и множество других стилей и манер, которые объединяет только одно – они появляются на гребне музыкальной моды и исчезают. Возможно, данные направления бытового танца будут когда-то изучаться в предмете "историко-бытовой танец", как сейчас изучаются менуэт, сарабанда, бранль, вальс, кадриль, полонез, мазурка и другие танцы, бывшие популярными в те или иные времена. Проблема использования молодежных танцевальных стилей в сценической практике – проблема очень актуальная – все хотят покорить публику навыками в самом модном направлении танца. НО! Если хореограф и исполнитель используют только простейший принцип балетмейстерской работы – комбинирование движений, то зачастую получается не номер, а комбинация. Которую можно совершенно спокойно переложить на любую музыку в том же темпе, и использовать во время урока для развития танцевальных навыков у учеников. Но в сценическом исполнении, как говорится "ни уму, ни сердцу" подобные комбинации, выдаваемые за номера – ничего не дают. Просто набор движений! Очень важным моментом использования танцевальной лексики того или иного модного танцевального направления является то, что все движения и связки изучаются, как говорят на профессиональном сленге – "с ноги". То есть, исполнитель при подготовке номера просто разучивает комбинацию движений, которые придумал или снял с видео педагог или хореограф, забывая о том, что движения должны что-то выражать: эмоции, атмосферу, сюжет, драматургию, создавать определенный образ. Это приводит к тому, что многие, так называемые номера, превращаются не только в набор движений, но движений похожих. И в результате, многие исполнители превращаются в клонов, повторяющих друг друга. Особенностью современной хореографии, ее важнейшим принципом является индивидуальность, непохожесть исполнителя на других. В настоящее время, когда сложно открыть и создать какую-то свою манеру, свой стиль, поэтому возникает огромное количество ремейков на тему роликов на Ютубе или в Контакте. Важная тенденция использования танцевальной лексики различных стилей и направлений танцевального искусства, которая наиболее ярко представлена именно на танцевальных конкурсах – микст, смешение стилей. Эта тенденция очень ярко проявляется в хореографическом искусстве вообще и в конкурсных номерах, в частности. Практически нет ни одного номера, который был бы выдержан в одной стилевой манере. Особенно смешно наблюдать споры жюри с исполнителями – тиктоник это или электроданс ? (хотя как выяснилось впоследствии – это один и тот же стиль). Исполнители и хореографы, пытаясь найти свой собственный, индивидуальный стиль танца – соединяют все со всем, бальный танец с хип-хопом, классику с народным, тверк со стрипом, при этом совершенно забывая о том, что какие бы движения не были использованы в номере – они должны что-то выражать. По содержанию и способу презентации предлагается еще одна авторская классификация номеров, которые популярны на различных конкурсах и фестивалях, и не только телевизионных. Это если можно так выразиться – классификация, основанная не на определении техники и стиля, а скорее на отношении самого исполнителя к тому, что он делает на сцене. Итак: - показушные номера. Такое ощущение, что исполнители подобных номеров страдают нарциссизмом. Главная задача – показать зрителям и жюри, а прежде всего, – убедить самого себя в своей неповторимости, красоте и таланте. Советуем таким исполнителям чаще смотреть на себя в зеркала в балетном зале, ну и прислушиваться к мнению независимых критиков; - трюковые номера. По этому поводу автор статьи уже высказался. Подобные номера можно назвать показательными выступлениями гимнастов, акробатов, - вообщем спортсменов, c искусством танца ничего общего не имеющих; - номера о чем-то непонятном. По мнению автора, исполнители, которые танцуют подобные номера, часто забывают о том, что они танцуют не для себя или для эстетствующей публики на Авиньонском фестивале, а для многомиллионной аудитории, которая находится по ту сторону экрана. Как правило, подобные номера строятся на попытке выразить определенную философскую идею, которая волнует исполнителя. Но, не нужно забывать, что философская идея в чистом виде очень сложно выражается языком танца, тем более в коротком 2-3-х минутном номере. В результате – исполнитель изображает (причем очень неумело) напряженную работу мысли, а зрители и члены жюри – остаются равнодушными ко всем переживаниям танцора. Проблема формы и содержания всегда имела место быть, в любом виде искусства; - номера, ограниченные одним стилем, например билли данс. Как правило, такие номера можно сравнивать только по технике исполнения и актерской выразительности. Это дивертисментные номера, в которых есть просто более или менее удачно подобранный язык движений; - импровизуха. Многие исполнители, выходя на подобные конкурсы даже не заморачиваются по поводу постановки номера с хореографом, а используют свои навыки участия в танцевальных батлах. Безусловно, способность к пластической импровизации – важное качество сегодняшнего исполнителя, но батл – это батл, а сцена и съемка – это несколько другое. Поэтому подобные номера ничего, кроме владения своим телом не показывают; - удивлялки. Это странные номера, которыми исполнитель пытается удивить членов жюри и зрителей. Например, соединяя танец со словами, пением, игре на музыкальном инструменте. Как правило, в подобных номерах маловато танцевальных движений, но много эпатажа; - эротика. Почему-то упражнения на пилоне и так называемый "стрипданс" тоже отнесены в конкурсе "Танцы на ТНТ" к танцевальным стилям. Безусловно, танец не только "серьезное", но и развлекательное искусство и знаменитые "Мулен Руж" и "Лидо" - это признанные эталоны такого вида танца. И тут, прежде всего, нужно говорить о художественном вкусе тех, кто делает подобные конкурсы – редакторов, режиссеров и продюсеров! Автор данной статьи, безусловно, не призывает к пуританизму, но есть же какой-то предел! Безусловно, каждый имеет право на собственное танцевальное "высказывание", но не для миллионов телезрителей, причем большинство из которых – молодежь, которая воспринимает подобные "эротические шедевры" как эталон хореографического искусства вообще! Еще одно замечание. В танцевальных академических и современных техниках экзерсис и тренаж исполнителя имеет методику, то есть он предназначен для развития определенных качеств телесной выразительности. Стили и направления бытовой хореографии такой методики, к сожалению, не имеют, весь процесс обучения построен на педагогическом принципе – "делай как я, делай лучше меня". В результате – есть, как называют его члены жюри – "родной стиль", а как только исполнитель должен станцевать что-то другое – возникают проблемы. Безусловно, вопрос универсальности современного танцора очень актуален в настоящее время. Как выстроить систему обучения, технического совершенствования тела? Как выбрать те методика, которые наиболее оптимально позволяют воспитать технику исполнения на высоком уровне? Как создать универсальную методику, которая будет оптимально развивать анатомические задатки? Это вопросы, на которые пока никто из педагогов не может дать ответа, а современное положение на рынке труда именно в области танцевального искусства требует от исполнителей такой универсальности. В контексте данного вопроса отдельно хотелось бы поговорить о трюках. Техничность и артистичность – два "камня преткновения", с которыми практически всегда сталкиваются члены жюри при оценке номера. На сцене прекрасный "трюкач", который исполняет головокружительные, рисковые элементы, а номера нет, нет артистизма, эмоций и способности тронуть зрителя. И наоборот, прекрасная актерская игра, заразительность, а ногу поднять не может, а уж про 2-й пируэт даже речи не идет. И что лучше? Этот вопрос всегда стоял, и будет стоять при оценке номера. Но видя рисковые трюки, особенно в брейк танце, автор этой статьи иногда просто с замиранием сердца наблюдал за огромным количеством моментов, которые могли закончиться травмами. И очень часто и заканчиваются! Особенно страшно, когда рисковые трюки исполняют дети, которые просто априори не могут знать всех приемов техники безопасности и исполнения подобных элементов. Педагоги или руководители коллективов, в погоне за призом или званием лауреата просто "натаскивают" детей на подобные рискованные трюки, в результате – травмы и конец карьеры исполнителя. Автор статьи, как опытный педагог, хореограф, член многих жюри просто призывает и умоляет особенно молодых педагогов – пожалейте детей! Ну не стоит бумажка даже самого престижного конкурса здоровья ребенка!!! В заключении хотелось бы подвести некоторые итоги: - безусловно, телевизионные танцевальные проекты выполняют важную социально-культурную миссию, однако очень часто организация и художественные задачи уходят на второй план в погоне за рейтингом, материальной выгодой и другими, далеко не художественными задачами; - к сожалению, в конкурсных номерах многие исполнители и хореографы ставят главную задачу – удивить жюри и зрителей головокружительными трюками, гораздо меньше уделяется внимание эмоциональному содержанию номера; - к сожалению, несмотря на присутствие в названиях всех конкурсов слова "танцы", многие выступления скорее напоминают показательные выступления по спортивной или художественной гимнастике, нежели произведения танцевального искусства; - очень размыты критерии оценки исполнителей, и в большей степени они зависят от владения акробатикой и исполнения трюков, нежели от танцевального мастерства; - во многих номерах, транслируемых на многомиллионную аудиторию, царит дурновкусие, эротика и китч, что совершенно дезориентирует молодежь, молодежь, которая воспринимает подобные номера как последний "писк" танцевальной моды; - хотелось бы обратить особое внимание на значение работы хореографов. В большинстве случаев номера исполнители ставят себе сами, что приводит к тому, о чем говорилось выше – появление танцевальных этюдов и комбинаций, которые позволяют показать только техническую оснащенность исполнителя. В настоящий момент, и автор статьи об этом прекрасно знает, появилась новая генерация молодых, талантливых хореографов, которые ставят номера во всех направлениях современной хореографии. Хотелось бы, чтобы подобные конкурсы знакомили и с творчеством хореографов. Несмотря на все замечания и критику, высказанные автором статьи, необходимо признать, что основная тенденция современного танцевального искусства в России – стремление к танцевальной универсальности. И исполнители, которые доходят до финала любого танцевального конкурса, прежде всего, имеют прекрасно воспитанный и тренированный аппарат, - тело танцора. Безусловно, такие высокие профессиональные результаты требуют большого трудолюбия, самоотдачи, огромного количества времени на тренаж и репетиции, но результаты того стоят – известность, мастер-классы, семинары, выступления, вообщем все то, что дает материальное благополучие. Игра стоит свеч! Поэтому пожелаем молодым исполнителям новых побед! Автор: Вадим НИКИТИН, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор кафедры современной хореографии МГИК Источник: Проект "Танцевальный Клондайк" Просмотров 5040 Последние новости

|

Новости Развлечение с поучением

Южноафриканское шоу Форум завершен: подводим итоги и делимся впечатлениями!

20 июня состоялся Гала- концерт В Большом театре мировая премьера балета "Дягилев"

На Новой сцене Большого Чистосердечное китайское признание

Путешествие легендарного пейзажа Весна патриарха

Танцовщик Георги Смилевски ПолянаАртФест

Конференции, мастер-классы ... Урал Опера Балет

Сказки Перро "ПолянаАртФест

Старт приема заявок Мулен Руж

|

Публикации Балет на Байкале

Международный фестиваль Ваше тело врет?

18 лет преподаю танцы, 13 из них бачату! До старта Форума осталось 30 дней

На форуме ожидается около 2000 человек Движение развивает мозг

Физическое развитие Инклюзивные балы в России

К новым высотам Творец должен быть недоволен собой

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина

Таточка стала действительно одной из нас Про шоу

Состовляющие шоу Приморье переживает массовое увлечение балетом

|

|

|

||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

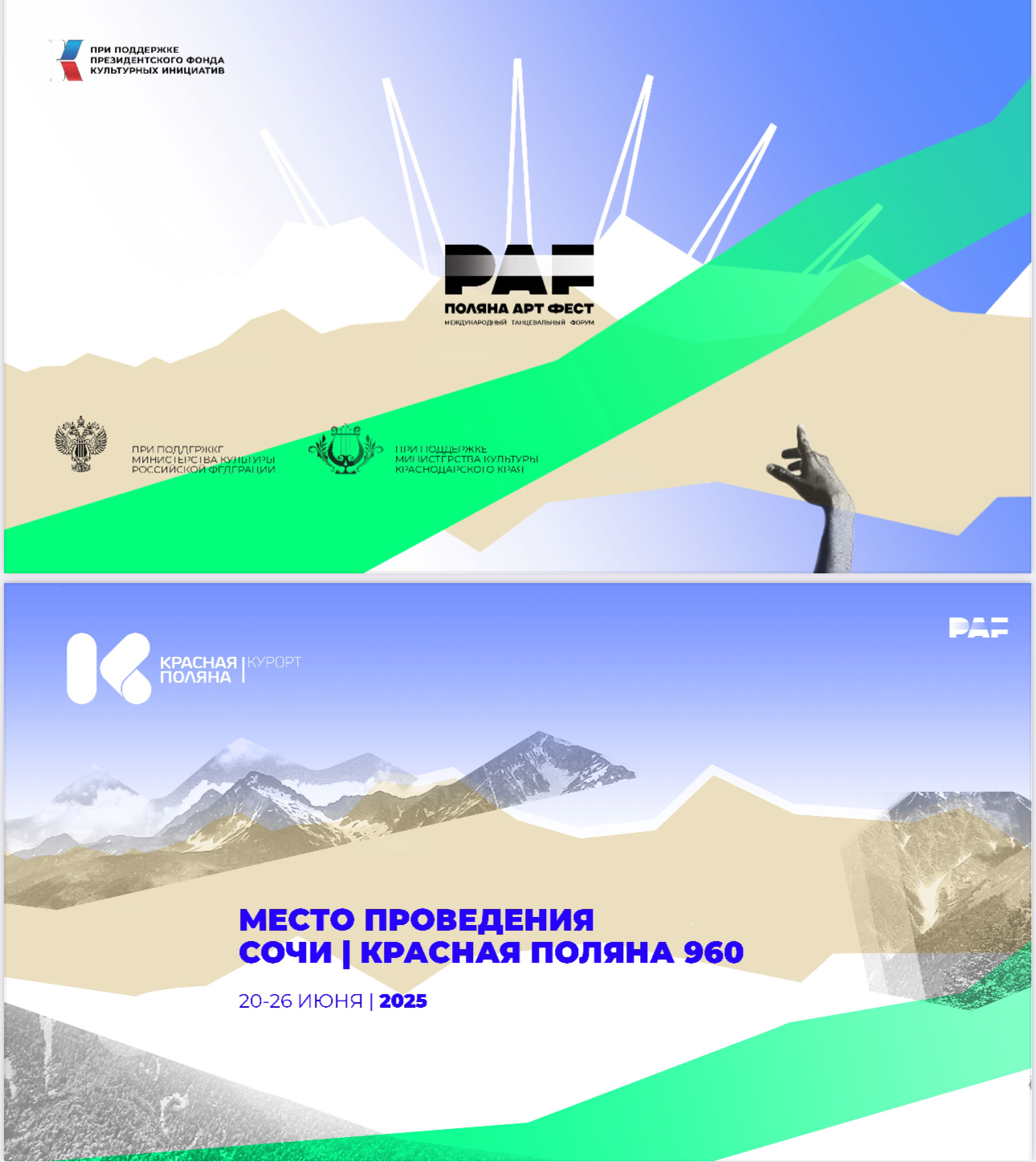

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.