| На сайте всего: анкет коллективов 689; имен 789; новостей 1269; публикаций 1293; фоторепортажей 813; объявлений на форуме 3832; объектов на картах 430. |

05/12Добрый полый вечер

Пейзажная пьеса Натальи Николаенко и Евгении Шливко «Добрый вечер» открыла фестиваль современного театра и перформанса «Жизнь без огня в глубокой пещере», который стал результатом одноименного учебного курса. Перед тем как войти в пространство работы, зрители собрались в основном зале площадки «Культуры в городе», где Галина Мызникова (участница арт-группы ПРОВМЫЗА, куратор фестиваля) рассказала об исследованиях постдраматического театра, которые велись в рамках учебного курса, и обозначила контекст, окружающий работу Николаенко и Шливко, а именно теоретические и практические разработки формы пейзажной пьесы Гертруды Стайн, Хайнера Мюллера, Роберта Уилсона и других. По окончании речи ведущий открыл дверь во внутренний дворик, предоставляя зрителям возможность попасть на территорию «Доброго вечера».

Стайн, которая ввела понятие пейзажной пьесы, рассматривала пейзаж как визуальную композицию, способную претвориться в пьесу. В «Лекциях в Америке» она пишет: «У пейзажа свое построение… неподвижное, но всегда существующее на соотношениях: деревьев к холмам, холмов к полям, деревьев друг к другу, одной детали к любой другой детали»… Но пейзажное построение или пейзажная композиция во многом то же самое, что и такие культурные феномены, как литература, визуальные искусства, архитектура; то есть пейзаж — это не есть природа. Пейзаж — это способ смотрения, наложение точки зрения на природу. Наталья Николаенко и Евгения Шливко в определенном смысле переворачивают метафору, с помощью которой Гертруда Стайн мыслила пейзажную пьесу, и в пику ей говорят, что пейзаж — это не способ смотрения, а способ производства видимого, нивелируя, таким образом, вопрос о том, как это смотреть. Ведь, заступая на территорию «Доброго вечера», зритель оказывается в артистически заготовленном пространстве, которое формировалось с помощью тех самых соотношений, благодаря которым выстраивается пейзаж в глазах смотрящего. Но сам зритель при этом не может зафиксировать пейзаж, поскольку он окружен им. Таким образом, Николаенко и Шливко порывают с пейзажем как культурной формой и работают с конструированием естественного ландшафта, то есть тем, что обуславливает видимое вокруг смотрящего.

Объекты, участвующие в создании этого ландшафта, изъяты из своих привычных контекстов, если вообще можно говорить о привычном контексте камня, дивана, ковра, и оказываются пропущенными через так называемую «эстетическую функцию», присущую произведению искусства. Если сохранять верность мысли Яна Мукаржовского, введшего это понятие, то работа эстетической функции заключается в способности изолировать предметы, которых она коснулась. Из этого следует парадигматически важная способность «Доброго вечера» — все его элементы изначально равноправны и все являются объектами, включая людей. Их коснулась эта функция и разместила на одном уровне с шорохом железных листов, кусками рыб, камнями и светом лампочек. Важной особенностью работы, которая определит дальнейшую структуру написания статьи, является наличие двух режимов ее существования: до прихода зрителей и во время их присутствия. режим 1 отношения: стол, покрытый серой плотной тканью, на которой разложены камни, некоторые из них обернуты черной бумагой, над столом — лампа Ильича, за столом — огромный ковер, натянутый между столбами навеса; в некотором отдалении диван, на котором лежит женщина, едва заметная из-под одеял, окутывающих ее, она освещена; рядом с диваном труба, чья полость подсвечивается изнутри, за ней лестница, под которой лежат части крупной рыбы: голова, хвост, туловище, на ступеньках разложены головы маленьких рыб, это пространство тоже подсвечено; на склоне есть нора, из которой доносится гул, она светится изнутри. режим 2 Первый режим для всех, кроме создателей работы, существует виртуально, как фон, с которым всегда можно соотнестись, вытесняя в воображении соседей-зрителей, одномоментно наводнивших пространство дворика и радикально изменивших своим присутствием заготовленный ландшафт. Само это вторжение крайне любопытно, потому что имеет сразу несколько эффектов, которые мы постараемся рассмотреть. Приход зрителей в преобразованный художниками двор подобен гегелевскому пониманию появления человека с его негативностью в безвременном и неизменном пространстве природы. Так и тут (конечно, менее драматично) первый режим, режим существования тотальной инсталляции, мира с определенной логикой, в котором, кажется, возможно равнозначное сосуществование объектов, человека, света, звука, с приходом зрителей сменяется вторым режимом, который преломляет пространство, обращая его в ситуацию. «Ситуации начинаются, когда происходит всеобщее отслеживание (происходящего), и они прекращаются, когда уходит его предпоследний участник» (Goffman E. Behaviour in public spaces, 1966). Вместе со зрителями в пейзажную структуру вошла пустота, образованная ожиданием явления, движения, метаморфозы. Зрители встали так, чтобы видеть склон, с которого раздавался хруст веток. Это ожидание и размыло толщу пространства, которое будто бы обвалилось, как проваливается асфальт, когда грунтовые воды под ним размывают землю. В контексте этой де-драматизованной пьесы ожидание зримо, перемещение внимания зримо, постепенно становится зрима и динамичная/колеблющаяся (вследствие этого) иерархизация элементов ландшафта пьесы: в разное время как частным, так и коллективным усилием внимания выделяются все новые объекты, движения, сцены, производя буквально тектонические изменения ландшафта. Таким образом, мы не можем отрешиться от того факта, что компонентами работы являются психологические и социальные особенности зрителей, драматургия внимания, поведения и социальной ситуации.

Но, как бы то ни было, тотальная инсталляция Николаенко и Шливко не подразумевала вторжения, как лунные моря не подразумевали кораблей. Именно эта несостыковка и позволяет помыслить место во времени: актуально присутствует режим 2, виртуально — 1. Однако тут важно сделать замечание и ввести нулевой режим, который бы отвечал за еще один виртуальный пласт произведения-места, а именно за его «вписанность» в пространство действующего галерейного дворика как места сборов вполне определенного сообщества, места, сформированного иными событиями, иными способами. Возможно, у него есть даже некоторые конвенции, что кладет в копилку остранения свою копейку. В частности, оно в общем-то подразумевает коммуникацию. Разумеется, во время пьесы этот виртуальный пласт памяти существует только для тех, кто прежде бывал в этом месте или как-то соотносится с постоянно присутствующим здесь сообществом. Так, возвращаясь к начальному тезису о возможности помыслить место во времени, приходим к тому, что пьеса, будучи накрепко связана с локацией, существует на пересечении актуального и виртуальных образов места, каждый из которых существует по своей логике, то есть появляется возможность причудливого синтезирования миров. Причем один из миров, а именно тот, который мы назвали первым режимом существования «Доброго вечера», за счет логики, уравнивающей людей с шорохом, вкрадчиво напоминает о горизонте пост-антропоцентричного ландшафта, куда на экскурсию приходят люди. Автор: Анастасия Дмитриевская Источник: Культура в городе Просмотров 3166 Последние новости

|

Новости Развлечение с поучением

Южноафриканское шоу Форум завершен: подводим итоги и делимся впечатлениями!

20 июня состоялся Гала- концерт В Большом театре мировая премьера балета "Дягилев"

На Новой сцене Большого Чистосердечное китайское признание

Путешествие легендарного пейзажа Весна патриарха

Танцовщик Георги Смилевски ПолянаАртФест

Конференции, мастер-классы ... Урал Опера Балет

Сказки Перро "ПолянаАртФест

Старт приема заявок Мулен Руж

|

Публикации Балет на Байкале

Международный фестиваль Ваше тело врет?

18 лет преподаю танцы, 13 из них бачату! До старта Форума осталось 30 дней

На форуме ожидается около 2000 человек Движение развивает мозг

Физическое развитие Инклюзивные балы в России

К новым высотам Творец должен быть недоволен собой

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина

Таточка стала действительно одной из нас Про шоу

Состовляющие шоу Приморье переживает массовое увлечение балетом

|

|

|

||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

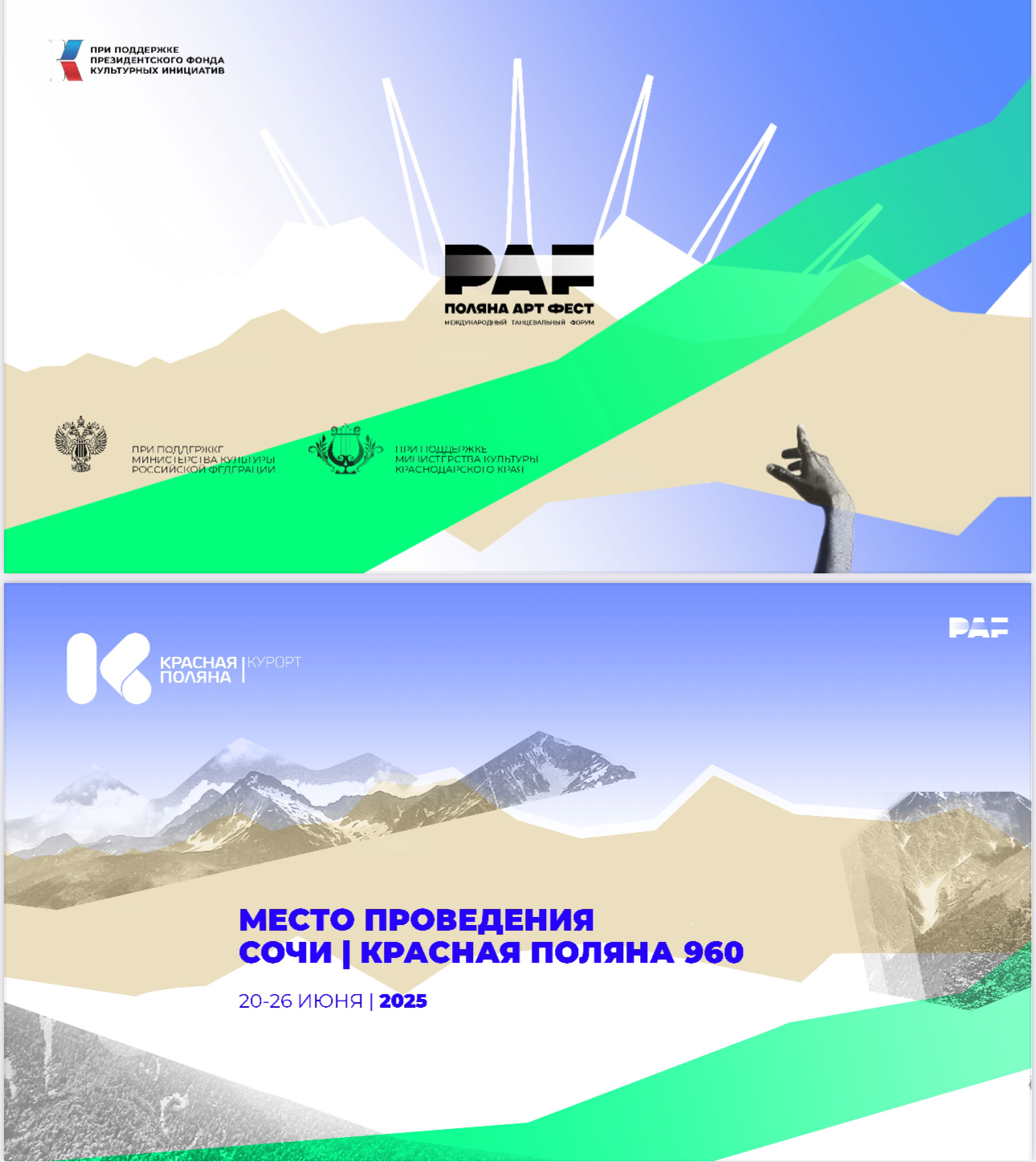

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.