| На сайте всего: анкет коллективов 689; имен 789; новостей 1269; публикаций 1293; фоторепортажей 813; объявлений на форуме 3832; объектов на картах 430. |

13/07Ты видишь то, что ты видишь, и это значит то, что ты думаешь

Олег Глушков – один из самых востребованных и признанных российских хореографов. Он принимает участие в создании различных театральных постановок на ведущих площадках Москвы, создает собственные работы, преподает сценический танец в ГИТИСе. ROOM FOR поговорил с хореографом о его отношениях с современным танцем, особенностях российского контекста и перспективах сотрудничества современного танца и театра.

Олег Глушков (ОГ): Я себя к современному танцу вообще не отношу. Люди, которые этим занимаются, занимаются другими процессами. У меня к ним есть безмерное уважение, иногда зависть – зависть к детальности работы, к исследованию тела, а не движения; движения, но не тела. Когда не важны ситуации, не важны миры, в которые это помещено. Когда важны чуть ли не анатомические процессы. Для меня современный танец – это инструмент, такой же, как чечетка, например, смоленский гусачок или еще что-то. КГ: А почему вы перестали заниматься современным танцем? ОГ: Мне в какой-то момент стало скучно. То есть, не современный танец стал скучен, а я в нём. Было какое-то время, когда все яростно пробовали друг друга на прочность. Как мне казалось, внутри было много вещей, которые делались по странным, я не могу сказать «лекалам» или «копиркам», но под мощным влиянием европейского театра. И не всегда отдавался отчет в том, что это. В европейском театре под этим есть мощная основа, которая формировалась с начала футуристических перформансов и имела под собой те перформативные практики, мощный базис и в общем-то даже историю людей, которые в 20-е годы или в конце XIX века так же ставили под сомнение все вокруг себя. У нас, как мне казалось, было много вещей, под которыми не было этих теоретических или даже нетеоретических основ. И у меня возникло несогласие с этим. Сейчас я чувствую скорее движение в обратную сторону – как раз в эти эксперименты. Потому что чего-то уже наделался, что-то уже, правда, надоело делать в таком виде, в котором я это делал много раз. КГ: Если говорить про востребованность танца, есть тенденция, что танец приходит в театр. Мне кажется, 30 лет назад такого еще не было. ОГ: Приходит – не то слово, приходит до тошноты уже. Мое мнение – соединение драматического театра и танца так, как в театре Васильева это какое-то время развивалось – вот это для меня приятная и до сих пор многообещающая коллаборация. И могла бы быть, и есть, и была, и я думаю, что еще будет. Спектакли в драматическом театре, когда артисты танцуют… У меня у самого есть спектакль в театре Фоменко. В общем, когда в спектакле заменяют текст на движения – это не хорошо, а когда с помощью движения, тела возникают структуры, в которых есть необходимость всех элементов, это хорошо. Вот, что я думаю, но вообще мне эта тенденция очень не нравится. КГ: При том, что вы очень много работаете в театре? ОГ: Да. Я работаю с актерами – это мое осознанное решение. Я не работаю ни с каким балетом после окончания института. После какого-то момента я решил всё-таки поставить балет, не помню, через сколько лет после окончания института. Появилось в первый раз такое желание. После двух-трех недель репетиций я думаю, ну вот сейчас надо сделать прогон самый первый, самый вчерне, я, в принципе, понимал, что структура уже сделана. Начинается прогон, и я понимаю: дыра, дыра, дыра, дыра. Что такое? Я понимаю, что все там сделано, все налажено. Почему там дыры внутри? Потом я понимаю, потому что, допустим, идет какая-то конфликтная ситуация на сцене, стоит восемь девочек, и чуть ли не так, что «и-и-и пять, шесть, семь, восемь», и на определенный момент они включаются. То есть, у них их партитура, действенная структура, она в них не укладывается, им плевать на это – у них пауза. В смысле «вы не поставили нам движения», поэтому «ну, а что? все стоят». Я думаю, что балет – это когда ты должен все сделать и, по большому счету, человек, который это делает, сильно этого не изменит. Там такая субъектно-объектная форма репетиций. То есть, ты показываешь, и чем точнее повторят по тебе, тем лучше. Так построено использование сценического танца в театральном институте. Сделал, как я, значит, молодец, получил пятерку. КГ: Я бы хотела вернуться к теме востребованности танца в театре. Какой прогноз, с вашей точки зрения? Это просто мода, которая пройдет, и на ее место придет мультимедиа или еще что-нибудь? ОГ: Или просто это содружество перерастёт во что-то более интересное. Не просто танцы притянуты к драматическому театру, вставлены в него путем репетирования, как в ХХ веке. Это сотрудничество, возможно, скорее всего просто будет другим в своем корне. Люди будут сочинять вместе. Люди будут вместе с самого начала что-то рождать. КГ: Насколько я понимаю, ситуация, которая характерна в большей степени для современного танца в отличие от театра– это, как раз, отсутствие иерархии, о которой вы говорите. Художник сам выступает на условной сцене. Поэтому есть зазор создания в реальном времени, позволяющий реагировать на ситуацию, контекст зрителя и т.д. ОГ: Просто драматический театр это то, что поддерживается на уровне государства. Это база, репетиционные залы. В этом смысле для современного танца это очень удобно. Современный танец как был, так и есть где-то там. КГ: Андеграунд. ОГ: Да. Хотя я размышлял об этом, когда был на спектакле «Manger» Шармаца. Это не андеграунд. Это государственно поддерживаемая работа. Как бы непривычно это для нас ни выглядело, в нашем положении дел. Это делается человеком, который имеет государственное финансирование и является фронтменом перформанса в своей стране. КГ: Там ситуация еще в том, что все эти люди, которые делают эксперименты, имеют поддержку образовательных институций – они в них преподают. К тому же, в России есть еще проблема консервативного восприятия искусства и современного искусства, в частности, к которому Борис Шармац больше тяготеет, если разбирать, что он делает. ОГ: Чем к танцу? Ну, да. КГ: В этом плане, после Шармаца открываешь фейсбук и там видишь «какой ужас! – они едят бумагу». ОГ: Мне кажется, в этой работе Шармаца все очень кропотливо сделано, но он говорит об очень простых вещах. Ты видишь то, что ты видишь, и это значит то, что ты думаешь. Там нет сложных высказываний и метафор, в этом смелость и обаяние. Это, кстати, одна из вещей, которые мне не нравятся в современном танце – перегруженность смыслами. Я хотел даже сделать перформанс такой, где бы выходил человек и популярно в формате полулекций рассказывал зрителям, как сделать спектакль или перформанс современного танца. У него было бы два танцовщика, например. Музыку они бы создавали, шуршали чем-то, или музыка включалась бы в какой-то момент – Дэвид Ланг или что-то в этом роде. Они бы синхрон какой-нибудь станцевали, потом дуэт, потом соло, потом одновременные какие-то соло, потом полежали бы, лучше бы кто-то разделся. Потом два таких странных слова в зал. Люди, танцующие на сцене, и вот здесь сидящий зритель, а я все равно смотрю куда-то туда, и так далее. То есть, какие-то штампы. Вот из них сделать спектакль, обсудить это все с артистами, и потом в финале предложить посмотреть, что мы сейчас сделали. При непосредственном участии зрителя – чтобы он создавал свой спектакль. «А что говорить, как вы думаете? Какие фразы, как вы думаете, надо убрать?» А сейчас мне пришла в голову вторая часть этого перформанса. Когда ты всем показал, что это действительно ничего не стоит. «Современный танец, современный танец… Вот вам современный танец!» Вторая часть перформанса должна быть в том, что «да, то что мы сделали – лажово, но, тем не менее, это высказывание». Тем не менее, это прямо здесь и сейчас высказывание. Мое, ваше, этих людей – не важно. Да, мы смеялись над этим, когда делали, но это происходит в этом пространстве, прямо сейчас, значит, это называется искусством.. Если автор сказал, что это искусство, то это искусство! Можно даже провести такой эксперимент. Сначала все сделать, посмеяться, а потом позвать серьезных людей на вторую часть перформанса. Вот такая мысль пришла. Это я о перегруженности смыслами. Мне кажется, что современный художник от нехудожника отличается тем, что художник не может без высказывания. То есть, ему нужно делать что-то для того, чтобы говорить с миром. А не-художник может делать, может не делать, может что-нибудь другое делать. КГ: Мне кажется, что сообщество современного танца может обидеться на вас – «у нас же вот про тело, про индивидуальность, у нас же столько всего». ОГ: А что все похоже-то так? Все прям так одинаково думают? КГ: Хороший вопрос. ОГ: Потому что есть опыт, который все более или менее набирают. Каждый уважающий себя танцовщик современного танца считает своим долгом позаниматься у Замбрано, например, или еще у кого-то. И этот опыт накапливается, а дальше, мне кажется, этот опыт должен стать инструментом для открывания тех или иных вещей. Ты же еще где-то родился, чему-то учился… Это все важно. КГ: Иначе это получается такой же балет. А балет круче в том, что он делает. ОГ: Это так и есть. В какой-то момент об это все ударились, мне кажется, несколько лет назад, и поняли, что, ну, надоело, хватит. В этих высказываниях должно быть что-то еще. Я ощутил, что какое-то время назад все немножко… очнулись. КГ: А как по-вашему, почему вообще танцевальный спектакль как форма может быть актуальным в наше время? ОГ: Мне кажется, что любой спектакль, неважно танцевальный он или не танцевальный, может быть актуальным, если тема, которая существует внутри, действительно интересна людям, которые его делали. Не так важно, насколько умело или неумело. Но, если эта тема правда волнует людей, которые его делали, он сделан искренне и внутри этого спектакля есть зоны для моего личного участия – его можно назвать актуальным. Если этот спектакль очень хорошо сделан, и тема возможно даже интересная, только он закрыт для меня как соучастника этого дела, то я могу только, как в балете, наслаждаться формой. Олег Глушков — хореограф, режиссер, преподаватель. В качестве хореографа-постановщика работал над спектаклями в МХТ им. А. П. Чехова, Театре им. Евг. Вахтангова, Театре-студии О. Табакова, «Мастерской Петра Фоменко» и «Школе драматического искусства». Также занимался постановками на театральных площадках в Норвегии, Эстонии, Польше и Литве. Как режиссер поставил спектакль «12 подвигов Гагарина» (2015), мюзикл «Все о Золушке» (2015), проект «Опыты» в Troyka Multispace (2014), спектакли «Aurora» (2013) на «Открытой сцене», «Кафе „Бутон“»(2012) в театре «Школа драматического искусства», «Моряки и шлюхи» (2012) в «Мастерской Петра Фоменко», «Пер Гюнт» (2011) в «Ленкоме» совместно с Марком Захаровым и другие. Лауреат Премии Правительства России в области культуры и премии «Золотая маска». Хореограф-постановщик мюзикла «Обыкновенное чудо» и фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Окончил балетную студию при Омском музыкальном театре и ГИТИС. С 2002 г. преподает сценический и современный танец на режиссерском факультете в ГИТИС. Автор: Катя Ганюшина Источник: RoomFor Просмотров 3975 Последние новости

|

Новости Развлечение с поучением

Южноафриканское шоу Форум завершен: подводим итоги и делимся впечатлениями!

20 июня состоялся Гала- концерт В Большом театре мировая премьера балета "Дягилев"

На Новой сцене Большого Чистосердечное китайское признание

Путешествие легендарного пейзажа Весна патриарха

Танцовщик Георги Смилевски ПолянаАртФест

Конференции, мастер-классы ... Урал Опера Балет

Сказки Перро "ПолянаАртФест

Старт приема заявок Мулен Руж

|

Публикации Балет на Байкале

Международный фестиваль Ваше тело врет?

18 лет преподаю танцы, 13 из них бачату! До старта Форума осталось 30 дней

На форуме ожидается около 2000 человек Движение развивает мозг

Физическое развитие Инклюзивные балы в России

К новым высотам Творец должен быть недоволен собой

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина

Таточка стала действительно одной из нас Про шоу

Состовляющие шоу Приморье переживает массовое увлечение балетом

|

|

|

||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

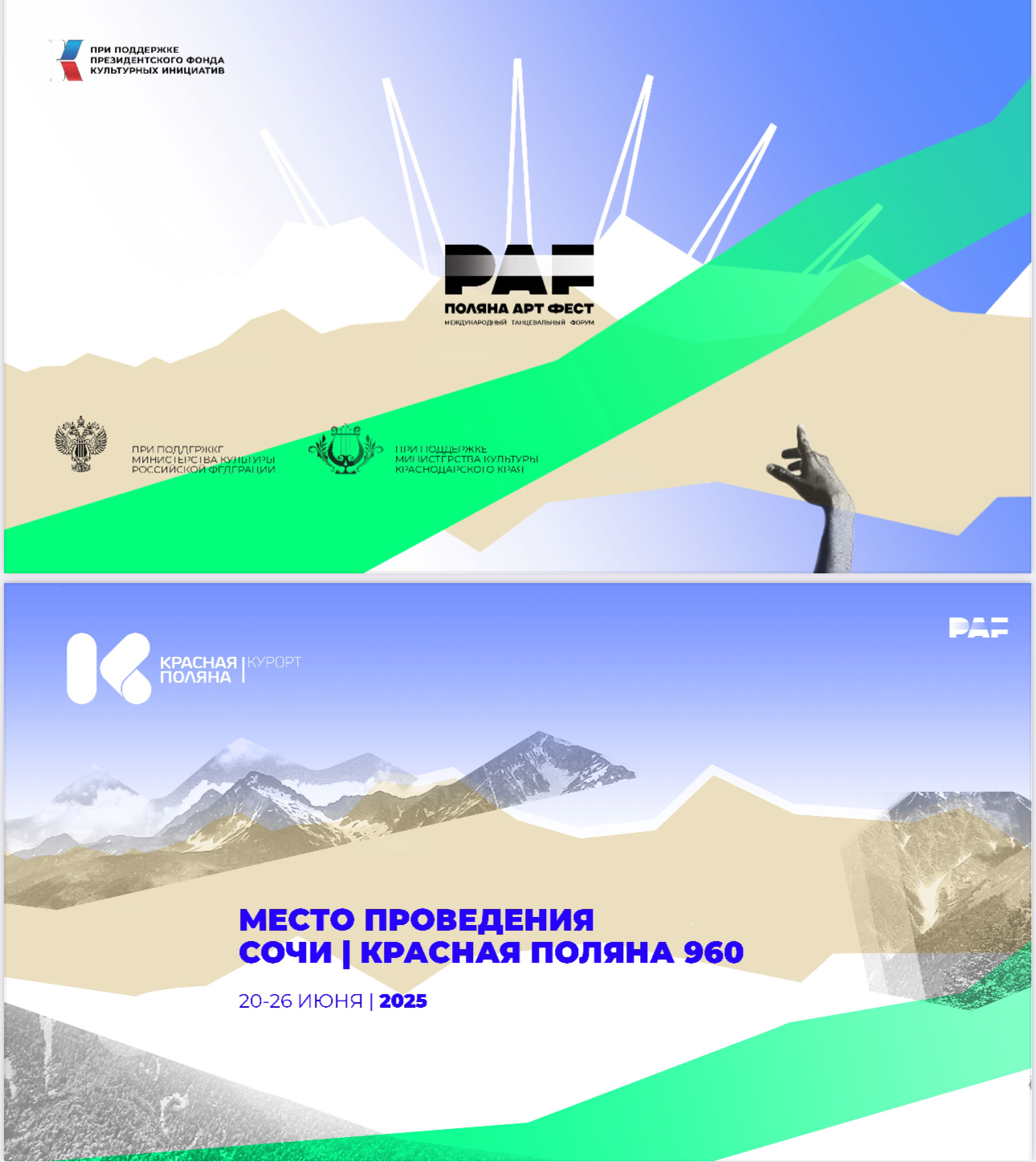

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.