| На сайте всего: анкет коллективов 689; имен 789; новостей 1269; публикаций 1293; фоторепортажей 813; объявлений на форуме 3832; объектов на картах 430. |

13/04Геннадий Абрамов: к чему способно тело

«Класс экспрессивной пластики», который Геннадий Абрамов создал в начале 90-х на базе «Школы драматического искусства» Анатолия Васильева, давно и заслуженно знаменит. Восторги отечественных театралов, многочисленные успешные гастроли в Европе. Весной 2000 года очередная работа «Класса» пластическая притча «Кровать» получила высшую награду России «Золотую маску». Как лучший спектакль в номинации «современный танец».

Геннадий Абрамов работал над пластическим решением знаменитых васильевских спектаклей «Взрослая дочь молодого человека», «Серсо», «Шесть персонажей в поисках автора». В его активе — сотрудничество в кино с Никитой Михалковым, Сергеем Соловьевым, Владимиром Меньшовым и другими известными постановщиками. Абрамов не только хореограф, но и теоретик, автор многих статей об искусстве пластики, а одна из его книг готовится к публикации в Лондоне. Того, к чему способно тело, до сих пор еще никто

Геннадий Абрамов (доставая книгу «Психология телесного сознания» Н.Никитина лишь для того, чтобы вернуть на полку, но уже корешком назад). Ничего она не задает. Что такое «телесное сознание»? До природы обычного сознания и то нелегко докопаться. Есть более объемное определение того, что имеет в виду автор книги, — «язык тела». Оно доступнее для практика. Язык тела — язык инстинкта, средство общения и передачи информации, первооснова всех существующих в природе и культуре языков. А «психология телесного сознания» — определение сомнительное. Актеры и режиссеры часто вздрагивают при слове «психология». Лучше говорить об эмоциональной памяти тела… Природа телесного языка — это архаические действия, архетипы движения, жизнь тела, каждый момент которой — история обретения и потери внешних форм выражения. Расслабление, сжатие, растягивание, сворачивание, скручивание — естественные основы архаического телесного языка. В терминах сопромата они определяются, как способы деформации. Действительно, каждое тело мгновенно деформируется — и в этом драма и комедия его жизни. Животное и человек одинаково спят, свернувшись калачиком, после сна потягиваются. Язык тела индивидуален, это интимные отношения с окружающей средой, каждое мгновение заставляющей нас двигаться. Тело существует в движении, и только через движение — развитие — человек постигает себя как личность и часть природы. Есть и другой уровень телесного языка — язык унифицированных безусловных действий: ощущений, реакций, к примеру, язык боли или удовольствия. Предчувствуя какие-то события, мы испытываем соответствующие состояния, сигналы и мотивы будущих действий тела. Язык ощущений — самый любопытный. Его формальные знаки нельзя предопределить сознанием, как нельзя сознанием предопределить внешний вид спонтанных реакций. Разве можно предугадать действия рук, сопровождающие неожиданное падение? Но в любом случае они будут идеально соответствовать тому мгновенному состоянию, которое возбудило их к действию. Отсюда возникает вопрос, который я постоянно задаю в работе с актерами: «Как добиться идеальной формы действия тела, не думая о форме?» Практика подсказала, что полезнее тренировать технику возбуждения реакций и ощущений, гимнастику чувств, интуитивных связей с внутренним и внешним миром, чем «дрессировать» физические действия тела, которые якобы соответствуют этим ощущениям. Третья категория — язык тела, обусловленный социально, язык знаков и символов. Язык этот, изначально мотивированный архаическими действиями тела, сознательно закреплен в формах выражения, он унифицирован и является частью некоей системы выразительных средств, которая формируется в течение долгого времени. Часто повторяя многие жесты, мы настолько свыкаемся с ними, что уже не замечаем, что они «второе» (в сравнении с архаическим) выражение нашего «я». Редко кто в детстве не имитировал чужие жесты или походку просто потому, что это нравилось. Любой театр начинается с имитации. Если он не заканчивается потерей связи с первоисточником действия, он живет и развивается естественно. Так и тело… Если оно в самых виртуозных формах не теряет связь с природой архаического языка, оно всегда изысканно индивидуально и естественно. Драма актера в том, что, многократно пользуясь уже привычными жестами, он утрачивает в них непосредственность архимотива и вместе с ним самого себя.

Обратимся к классическому танцу. Самый популярный символ его — арабеск. Нарисуй человека, стоящего в арабеске, и все понимают, что речь идет о балете. Арабеск Лебедя стал символом балета «Лебединое озеро». Чистотой символической графики этот балет заслужил популярность во всем мире. Позы его абстрактны. Но они легко воспринимаются. Их достаточно успешно воспроизводит любой дилетант, ощущая себя причастным к профессиональному искусству и даже не задумываясь над его сутью, — за счет техники, работы мышц и суставов. Не в этом ли выразительная сила абстрактного языка танца? Форма, утратившая первичное содержание, первочувство, существует сама по себе, возбуждая тело к воссозданию или репродукции, и она настолько прочна, что многим напоминает сосуд, который можно наполнять любым напитком, очень часто не имеющим ничего общего с тем, для которого именно такая форма сосуда была создана. Та же проблема и с вербальным языком: многие слова, которыми мы пользуемся по своему усмотрению, далеки от первомотива, а многие используются в противоположных значениях только потому, что утрачен их первоначальный смысл. С актерами «Класса экспрессивной пластики» мне приходится много работать, чтобы уйти от этих стертых значений в поисках нового языка тела. Практика подсказывает, что путь в будущее танца — это путь в прошлое, к архаиче-скому телесному языку. На спектакле «Класса» «Межсезонье» как-то присутствовал А.Смелянский. Оставил восторженный автограф. На следующий спектакль его жена привеласвоих студентов из школы-студии МХАТ. Ночью звонок Смелянского: «Что ты показывал сегодня вечером?» «Межсезонье». — «Но мне сказали, что это другой спектакль, ни в чем, кроме структуры, не повторяющий тот, что я видел!» Естественно. Актеры много импровизируют, и не только на уровне языка, но и на уровне композиции спектакля, что изменяет его идеологию. В этом принцип работы «Класса», помогающий актерам избегать ненужной унификации выразительных средств. Так актеры освобождаются от абстрактной условности языка и любой заданности, которая ограничивает свободу импровизационного существования на сцене. И.Манцов. Скажем так: вы изгоняете «литературу» и возвращаетесь к «сопромату». Г.Абрамов. Возможно. Чтобы услышать собственное тело, необходимо «читать» то, что заложено в его стремлении к деформации, — реакции и архаические действия, возникающие до осознания (оценок) и потому не имеющие аналогов в вербальных словарях памяти. Это так называемые «безымянные» действия. Они не имеют имени да и не нуждаются в нем. Нужно ли давать постоянное имя растяжке или сжатию, повороту или скольжению?

Количество безымянных движений необозримо, в вербальном языке для обозначения их просто не хватит слов. Если необходимость в имени и возникает, то она вызвана желанием закрепить в памяти оригинальный поворот или какой-то особо выразительный жест. Так исторически складывались любые теории сценического движения. Мы же не стремимся к этому. Нам гораздо интереснее всякий раз общаться на «новоязе». Использование «именитых» движений, украшающих учебники танца или книги по актерскому мастерству, для нас катастрофа. Мы пытаемся работать в пространстве, далеком от исхоженных путей. Актеры «Класса» всякий раз открывают новый язык тела, чтобы использовать его только в одном спектакле. Импровизация — основной прием нашей деятельности. Нас занимает имитация, искусство изменять свой облик, характер и манеру поведения. Голова — стратегический штаб действий, а тело — база тактических мероприятий. Голова анализирует, выстраивает логику предстоящих действий тела. Тело синтезирует, обобщает частные действия и события, происходящие в теле, в единое целое — пластический образ. В импровизации (как, впрочем, и в жизни) лучше действовать впереди собственных мыслей, чтобы не превращать действия в плагиат. И.Манцов. Иначе говоря, ваша методика в корне отличается от той, которую предлагают классический танец или балет? Г.Абрамов. Разумеется. Дети уже в хореографическом училище попадают во власть формы, предопределяющей будущую жизнь тела. Им трудно. Они заняты не движением, а физическими параметрами действия, шлифуя красивость, но не красоту движений тела. И лишь немногие из них, повзрослев, начинают ощущать в себе силу внутреннего движения к форме, энергия которого растворяет форму, открыв свободу обращения с ней, как с кожей собственного тела, с собственной личностью. Но это уже разговор о таланте, в котором через жесткую абстракцию форм классического танца тело интуитивно пробивается к собственной личности.

И.Манцов. Но можно ли научиться танцевать без правил? Г.Абрамов. Да! Лучшие танцы своей жизни мы танцуем без правил. Правила пишутся для дураков, умные всегда могут договориться. Товстоногов сделал звезд из своих актеров, потому что умел договариваться с искусством Театра. Рихтер умел договариваться с Музыкой, Чаплин — с Кино. В этом суть таланта. Я своих актеров взял с улицы и знакомлю их с профессией танцора по «принципу беспринципности». Мне приходится отбирать их по критериям, отличным от условий хореографической школы. Для меня важны их личностные качества, способность к импровизации, способность договариваться с собственным телом. Проблема актера и режиссера драматического театра в том, чтобы превратить литературный текст в театр. Существует много спектаклей, напоминающих «театр у микрофона». Это мертвый театр, поскольку его создает режиссер, убивший в себе театр как искусство движения, праздник тела. И.Манцов. Насколько я знаю, вы работаете не только в театре, но и в кино. Г.Абрамов. В кино я попал после успешного дебюта в качестве хореографа на спектаклях А.Васильева. Поначалу я много сотрудничал с телевизионным объединением «Экран».

Для начала я пригласил Лесму Чадарайн, опытную танцовщицу и педагога Большого театра, красивую женщину, способную сохранять элегантность в самых жестких ситуациях. Мордюкова приняла ее благожелательно, но скоро снова закомплексовала: «Уберите эту красивую женщину, она убивает меня своим совершенным танцем». Талантливый актер не подарок, однако работать с ним интересно уже потому, что он остро ощущает ответственность за свой талант. Нонну Викторовну необходимо было вернуть к самой себе. Именно поэтому я поначалу заставил ее танцевать, сидя на стуле. Многие движения, из тех, что мы пробовали, были нелепы и потому вызвали у нее протест, но их нелепость в то же время притягивала ее как актрису, открывая путь к свободному самовыражению в танце. Она стала ощущать собственный танец, родившийся в ней весело и естественно — импровизационным путем. С каждой репетицией Нонна уверенно двигалась вперед. Она постепенно научилась открывать «психологию жеста». Опытная актриса, она все глубже погружалась в собственное тело, открывая уникальность собственной пластики. Именно из этого состояния и родился ее танец. Она поднялась со стула только тогда, когда почти весь танец был ею освоен и она могла, доверяясь не хореографу, а собственному телу, встретиться с партнером — Юрием Богатыревым. Этот прием помог мне приготовить танец и с Владимиром Кенигсоном для его последнего спектакля «Доходное место», который он репетировал, преодолевая чудовищные боли. И.Манцов. А какую задачу ставил Михалков перед Ю.Богатыревым? Г.Абрамов. Юра изначально более свободно владел телом… И.Манцов. Но он исполнял какие-то дикие движения… Г.Абрамов. Для него не существовало границ, не было ограничений, как у Нонны. Его можно было свободно «раздухарить» в коридоре или за гримом. Юра легко шел на любую провокацию, и его ответ всегда был непредсказуем. Он постоянно ощущал необходимость в деформации фактуры той роли, которую играл, обращаясь к крайностям, так что чувственный образ его поведения менялся до неузнаваемости. Этим он провоцировал на контакт партнера и зрителя, потому что разницы между ними как бы не ощущал. Я много смотрел, как Юра снимается в драматических сценах, часто разговаривал с ним о вещах, не имеющих отношения ни к танцу, ни к съемкам, потому что чувствовал, что танец вызревает в нем настолько естественно, что не нуждается ни в какой «дрессуре». Ощущение, что Юра живет только собственным телом, а не мозгами, возникало настолько часто, что постановка танца не вызывала проблем ни у него, ни у меня. Композиция танца в ресторане была прописана в сценарии, оставалось только убедительно воплотить ее на экране. Теща приглашает зятя, активно наступая и пытаясь в танце удержать положение лидера. Зять, включаясь в танец, постепенно ломает стратегию тещи, предлагает собственный танцевальный ход (лучший способ защиты — нападение), свой стиль танцевального поведения, топча ее, как петух топчет курицу. Теща сопротивляется, но проигрывает, повторяя танцевальные движения зятя, она уступает лидерство и теряет партнерство. Зять изгоняет ее из танца и из ресторана. Репетиция накануне съемки предвещала успех. Группа была в восторге. Массовка аплодировала. Но в тот день Нонна отпраздновала свой юбилей, на следующий день — похмелье, и перед камерой она сыграла эту сцену гораздо хуже, чем репетировала. Когда я посмотрел танец на экране, то был разочарован и сказал Никите, что поражение на экране терпит не героиня, а актриса. Нужно что-то делать, чтобы спасти эпизод. Так появились монтажные врезки, сделанные Никитой по моей просьбе, благодаря которым усилилась динамика и зрелищность всей сцены. И.Манцов. Действительно, в монтаже эпизод смотрится хорошо, даже аванГгардно. Г.Абрамов. Я всегда буду благодарен Никите Михалкову за те уроки, которые получил во время работы с ним, за ту искренность, с которой он вслушивался в любое мое предложение. Дальше — встреча с Сергеем Соловьевым: «Наследница по прямой», «Чужая Белая и Рябой», «Черная роза — эмблема печали…». Соловьев был первым, кто предложил показать на экране танец, лишенный вызывающей театральности. С Александром Башировым в «Чужой…» мы долго репетировали чечетку, однако ставить ее я не стал. Актер импровизировал перед камерой на основе выученных движений. Я помню, как в детстве сам, выучив два-три движения, мог импровизировать долго и разнообразно. Как мне кажется, в этом фильме удалось спрятать работу хореографа. Увидев мое имя в титрах, каждый может законно удивиться: «А что делал здесь балетмейстер?» Для постановщика танцев в игровом фильме это самый большой комплимент. В «Наследнице по прямой» мне пришлось работать с девочкой лет двенадцати — Таней Ковшовой. Соловьев считал, что девочка хороша, но неуклюжа, и просил выправить ее пластику. Мне же Таня нравилась. Покоряла наивность, какая-то архаичность ее телодвижений. Как поставить ей танец, сохранив индивидуальность? Допустим, я покажу ей какие-то движения, она их вызубрит, потом исполнит еще усерднее, чем зубрила. Искренность непосредственного жеста заменится фальшью автоматического исполнения. Начались репетиции. «Таня, ты видела, как рубят дрова?» — «Да». — «Покажи». — «Прекрасно!» — «А ты видела, как прыгает лягушка?» — «Да». — «Покажи». — «Пожалуй, она прыгает более резко и дальше, чем ты показываешь». — «Хорошо». — «А ты видела, как…» И так мы перебирали все те обычные ситуации, мимо которых ребенок не может пройти равнодушно. Каждое движение мы обозначили символом: «лягушка», «дровосек», «скандал» и т. п. Наконец Таня вышла на площадку. Ее задача — внедриться в танец двух взрослых и танцевать вместе с ними, но двигаясь абсолютно по-своему. Танцы взрослых для нее чужая территория. Я руководил поведением Тани на съемочной площадке, подсказывая ей словами-символами те движения, которые она умела делать выразительно. Композицию танца я «склеивал» сам, а Таня не только танцевала, но и могла свободно играть свою роль — передразнивая взрослых. Она собирала их в компанию или, наоборот, разрушала ее… Ее танец был нелеп, она все время казалась то жертвой, то лидером. Больше всего мне нравилось то, что на лице девочки не было наигрыша. Она была занята реальными проблемами: как бы не ошибиться и не перепутать «дровосека» со «скандалом». На экране она выглядела естественной и соответствующей своему возрасту. Она не иллюстрировала содержание диалога взрослых, наоборот, ее движения неожиданно провоцировали взрослых актеров, которые не могли предугадать, что она сделает в следующий момент, потому что во время репетиции и съемки последовательность слов-символов я импровизировал. Я слышал, что Таня стала актрисой… На творческих вечерах перед ее выходом на экране идет сцена именно из этого фильма, как визитная карточка. Говорят, и Нонна Мордюкова использует на творческих вечерах фрагменты из фильма «Родня». Прекрасная награда хореографу. В фильме Э.Ясана «Прости» я работал с Наталией Андрейченко и Игорем Костолевским, с которыми я давно сотрудничал в театре. На картину я попал по воле Виктора Мережко, поскольку в Театре имени Пушкина ставил танцы в спектакле по его пьесе «Я женщина», легшей в основу фильма. Главную роль в спектакле играла Вера Алентова. Для нее танцевальные движения надо было ставить. В фильме я решил воспользоваться другим приемом — импровизацией. С Наталией Андрейченко на это можно было решиться, в свое время мы с ней много работали над спектаклем «Серсо» в Театре на Таганке. Съемочную площадку пришлось разметить: здесь одна точка, потом актриса передвигается сюда, потом останавливается перед зеркалом, окном и т.д. Мы несколько раз танцевали вместе — я тоже импровизировал, не закрепляя никаких движений и своим танцем провоцируя Наташу на свободную пластику. Я с любопытством наблюдал, какие движения она изберет. Я выступал в роли режиссера, помогая актрисе закрепить общую композицию танца, но не отдельные движения. Для меня важнее было понять соотношение камеры и съемочной площадки. Существует большая разница между композицией съемочной площадки и композицией кадра. Я очень долго не понимал этого. Почему, когда на площадке выстраиваешь идеальную сценическую композицию, в кадре возникает нечто совершенно иное? Каким образом камера превращает хаос площадки в изумительную стройность композиции кадра? Почему танец, выстроенный по всем традиционным правилам, на экране многое теряет? Почему в кадре нет напряжения, действие потеряло выразительность? Вопросы рождали новые поиски. Каждая встреча с оператором служила ликбезом. П.Лебешев, А.Тафель и многие другие научили меня смотреть на площадку глазами камеры, выделяя мизансцены подвижными планами, наблюдая, как популярные на сцене диагональ или круг теряют все свои выразительные свойства, — я научился выстраивать их же в кадре иным способом. Фильм за фильмом я осваивал принципы организации пространства в кино, движение внутри кадра, диагональ внутри кадра. Я учился выстраивать танец на экране глазами кинокамеры. И.Манцов. А что вы предлагаете своим актерам не в профессиональном плане, а, скажем так, в общечеловеческом? Г.Абрамов. Искусство разумно отдавать. Каждый человек — стакан воды, наполненный до краев, абсолютное тело. Вкладывая в него что-то новое, необходимо освободить какую-то часть пространства. Вылить часть воды из собственного стакана — победа над собой, и чем больше таких побед, тем динамичнее развитие личности. И.Манцов. Это вы придумали? Г.Абрамов. Почти все в мире существует до наших придумок. И не так уж важно — кто открыл это первым. Главное — открыть в себе и самому. Автор: Игорь Манцов Источник: Искусство кино, №2 февраль 2001 Просмотров 5332 Последние новости

|

Новости Развлечение с поучением

Южноафриканское шоу Форум завершен: подводим итоги и делимся впечатлениями!

20 июня состоялся Гала- концерт В Большом театре мировая премьера балета "Дягилев"

На Новой сцене Большого Чистосердечное китайское признание

Путешествие легендарного пейзажа Весна патриарха

Танцовщик Георги Смилевски ПолянаАртФест

Конференции, мастер-классы ... Урал Опера Балет

Сказки Перро "ПолянаАртФест

Старт приема заявок Мулен Руж

|

Публикации Балет на Байкале

Международный фестиваль Ваше тело врет?

18 лет преподаю танцы, 13 из них бачату! До старта Форума осталось 30 дней

На форуме ожидается около 2000 человек Движение развивает мозг

Физическое развитие Инклюзивные балы в России

К новым высотам Творец должен быть недоволен собой

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина

Таточка стала действительно одной из нас Про шоу

Состовляющие шоу Приморье переживает массовое увлечение балетом

|

|

|

||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

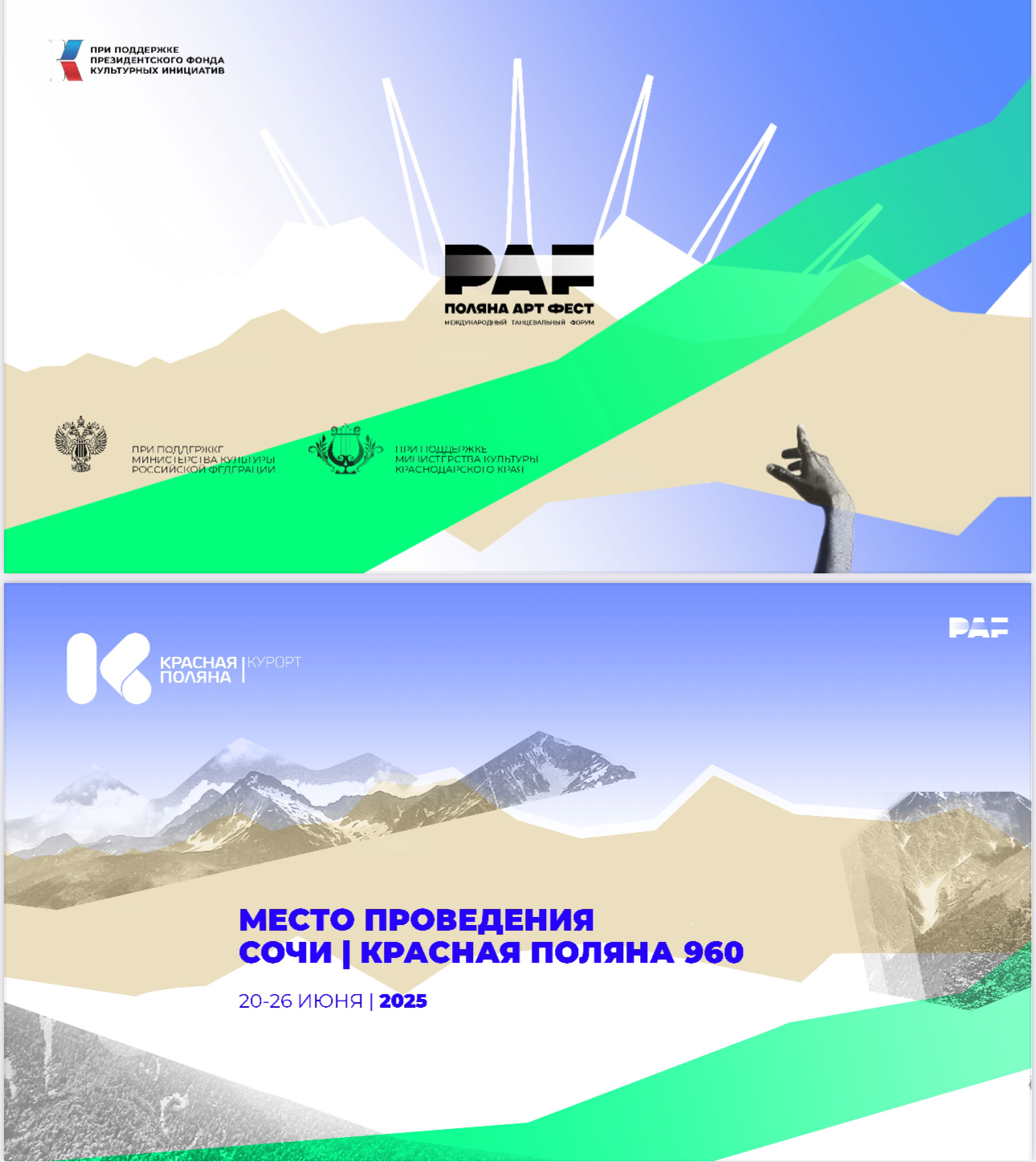

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.