В январе в Сочи прошёл грандиозный XI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Надежды Европы". Своими впечатлениями о впечатляющем фестивале-конкурсе поделился один из самых частых членов жюри «Надежд Европы», старший преподаватель кафедры современного танца Самарской государственной академии культуры и искусств, художественный руководитель творческой мастерской «Постскриптум», Павел Николаевич Самохвалов.

-Есть ли отличительные черты судейства на «Надеждах Европы» по сравнению с другими фестивалями?

-Есть ли отличительные черты судейства на «Надеждах Европы» по сравнению с другими фестивалями?

- Принципиальных различий нет. Мне приходится бывать на десятках фестивалей. Практически везде оценка базируется на трех категориях: композиция, школа и актёрское мастерство. В композицию входит постановка танца, то, насколько он соответствует музыкальному материалу, поставленной идеи, школа – это техническая подготовка и актёрское мастерство – то, насколько танцор находиться в материале, посвящает себя танцу.

-Фестиваль «Надежды Европы» международный, в состав жюри входят профессионалы из разных стран. Заметны ли различия во взглядах представителей судей из разных стран?

-Да, мы столкнулись с тем, что у них роль педагога и балетмейстера всё-таки разведены, у них педагоги обычно не ставят номер, постановкой номера занимаются приглашённые балетмейстеры. Для них было открытием, что у нас педагог и балетмейстер зачастую одно лицо, он же придумывает костюмы, он же шьёт их в перерыве между постановкой и отработкой танца. У них другой подход к обучению, они огромное внимание уделяют базовым техникам, на основе которых в дальнейшем ставится вся работа. У нас же зачастую люди не владея базовыми техниками, пытаются уже сделать что-то большее, танцуют по принципу: «Как можем, так и танцуем». А так вообще у каждого члена жюри своё мировоззрение, своё определение актёрского мастерства, свои принципы правильности и оптимальности хореографии, есть какие-то общие понятия, но оценка всё-таки не всегда складывается только из них. Кто-то оценивает детей, кто-то оценивает педагогов. Я всегда оцениваю в первую очередь работу педагогов, а потом уже работу детей. Я считаю, что главная роль в сотворчестве преподавателей и детей, если такое сотворчество вообще имеет место быть, отводится педагогу, он рулит процессом, он подготавливает детей, он объясняет, он вводит их в процесс творчества или выводит их из него, поэтому на любом фестивале я оцениваю работу руководителя. Самое печальное, что плохой педагог может испортить талантливого танцора. Важно не помешать самому ребёнку открыться, немногие педагоги действительно помогают, прежде всего, реализоваться ребёнку, а не собственным амбициям.

-Накладывают отпечаток хореографические школы разных стран?

-Конечно, мы же как растения вырастаем каждый на своей почве. Например, французской хореографии характерен минимализм в костюмах, они не делают из костюма ещё одно выразительное средство. Они делают его максимально минималистичным, чтобы вывести на первый план тело, а через него эмоции. Иногда ворох одежды, которыми мы обставляем хореографический номер, мешает, если он подобран без вкуса, отвлекает. Хотя и исключения у тех же французов бывают. Танцор может появится, например, в пальто… У нас больше делается акцент, если можно так выразиться, на обставление номера антуражем. И ещё они танцуют просто потому, что им это нравится, они к этому не относятся как к делу всей своей жизни. Наши дети более трудоспособны, трудолюбивы, от них с детства требуют слишком многого, так как ставки очень высокие, и чуть ли не каждый отечественный хореограф ставит хореографию смыслом своей жизни. Когда я разговаривал с французами, они сказали: «Наши дети не могут трудиться так, как ваши, они устают». Для них было открытием, что наши дети могут репетировать до часу ночи, хотя я тоже считаю, что это не правильно.

-А на что вы в первую очередь обращаете внимание при оценке участников?

-На продукт, который, в конечном счете, выносится на суд зрителя. Я учитываю всё: насколько участники подготовлены технически, насколько они правильно себя ведут в этой технике, это и умение безопасно танцевать и то, насколько техника позволяет им раскрыться, потому что техника делает из тела инструмент, который может передавать огромную гамму эмоций, помогает чище раскрыть идею. Если техника плохая, как бы не была гениальна постановка, она падает. Если плохая постановка, но хорошая техника, то этот номер даже смотреть не хочется, как бы красиво он не выглядел, но ты видишь просто хорошо отточенные тела, занимающиеся неизвестно чем на сцене. Если в теле танцора не прорезаются человеческие эмоции, если я не погружаюсь в картинку, то я чувствую себя обманутым, как будто мне подсовывают пустую обёртку вместо конфеты. Поэтому для меня важны все эти аспекты, которые соединяются в точку и выстреливают, и либо это холостой выстрел, либо попадание прямо в сердце.

Вообще, конкурс всегда убивает многие важные вещи, происходит такая ситуация, когда все активно зарабатывают дипломы, кубки для того, чтобы пройти очередную аттестацию. Когда люди приезжают на конкурс ими двигает одно желание: быть первыми, ну или хотя бы не хуже вот того коллектива, который сейчас выступал. Я считаю, что намного полезней простые фестивали без наград, на них люди приезжают просто, чтобы поделиться своим мастерством, подарить людям радость.

- Насколько было разнообразно использование музыкального материала на «Надеждах Европы» в этот раз, была ли оригинальность в выборе фонограмм?

- С музыкой вечная беда и очередные «Надежды» не исключение. Всё сводится к одному и тому же: к значению этого фестиваля для человека. Либо он просто хочет хорошо выступить, поделиться опытом, и тогда он делает всё с душой, либо для него подбор музыки это просто необходимость, чтобы привезти очередную бумажку или кусок жести на постаменте, где будет написано какими-то смешными циферками место, которое делает его якобы круче других. Для меня это не показатель, для меня показатель – как педагог формирует прежде всего свое лицо, в смысле, номера. Мы все по-разному одеваемся, у каждого есть свой стиль, мы же не хватаем тряпку, которая лежит на улице, просто потому, что лень открыть собственный шкаф. Почему-то часто музыку и лексику берут сверху, чуть ли не в буквальном смысле с улицы, то, что у всех на слуху, а подбора действительно хорошего и интересного обычно нет. Это тяжело – копать свою музыку. Легче взять то, что крутят на попсовом телевиденье. В этом году, кстати говоря, не было откровенной тупой попсы, и идеи были не такими нудными.

-Видятся ли Вам какие-то пути выхода из создавшегося положения?

-Прежде всего, руководителю надо понять, что это надо ему, а не дяденьке, который стоит выше и присуждает разряды или финансирует его, а что ему это внутренне просто надо, если у руководителя есть потребность двигаться дальше, то вместе с ним будет двигаться весь коллектив. А если руководитель доволен собой, доволен ситуацией, то коллектив просто замирает, кристаллизуется как мушка в янтаре и становится вещью самой в себе, красиво, но это можно посмотреть раз, можно два, но желания смотреть третий раз уже не возникает, потому что они не меняются.

-Было ли что-то такое на фестивале, что вас действительно поразило?

-Был коллектив «Лёгкое дыхание» из города Щелков, номера которому ставил не руководитель, а они сами, причём очень хорошо, и это действительно заслуживает уважение. Ещё меня поразило, что дети десяти-двенадцати лет в состоянии реализовывать довольно серьёзные темы, например, у них был номер, посвящённый даме, которая сгинула в концлагере и её дневникам, ещё была тема о человеке-звере, в которой ярко были показаны эти два начала. Причём дети при этом не играют, они честно находятся в этих образах. Я Был восхищен, как они преподнесли идею педагога через свои тела, как они через них провели такие высокие по напряжению эмоции. Мы видели не просто тупую радость и гипертрофированное горе, когда все страдают и бьются о сцену, а серьёзные вещи, которые не приламываются, не становятся смешными вдруг, потому что их транслирует ребёнок, а когда они остаются чистыми, и ты воспринимаешь в детских телах недетские вещи.

-А отчего это зависит, что для этого нужно?

- Нужно разговаривать с детьми. Это первейшее. Ребёнок не состоит только из радости, в нём всего много намешено, как и в любом взрослом человеке, разница лишь в том, что дети намного честнее, чем взрослые, у них интересней интерпретация многих вещей, происходящего. Зачастую руководители не берут во внимание детский взгляд, они делают детство так, как они его видят.

Нужно всегда смотреть, как дети воспринимают тему, которую ты предлагаешь, именно предлагаешь, а не навязываешь. Если ты вовлекаешь ребёнка в творческий процесс, тогда он видит результат именно своей работы, он видит, что руководителю интересно его мнение, его вложения, интересно его пребывание в классе, он понимает, что не зря старается и только от такой совместной работы будит результат. У нас фестивали называются фестивалями детского и юношеского творчества, в которых детского и юношеского творчества нет вообще. В большинстве коллективах дети притянуты за уши, они становятся биороботами, которые по щелчку педагога улыбаются, по щелчку плачут, по щелчку закидывают ногу на девяносто градусов, а лучше ещё выше.

Я всё время наблюдаю за детьми на сцене и на дискотеки и понимаю, что на дискотеках они намного лучше танцуют, больше раскрываются, чем на сцене. Почему? Это для меня загадка, но думаю всё-таки потому, что на дискотеке они получают удовольствие от танца, а на сцене они реализовывают не свои желания, а желания руководителя.

- Вам как отцу каково судить выступления маленьких детей?

- Сложно в том плане, что когда у тебя появляется ребёнок, ты начинаешь острее воспринимать мир, потому что появляется существо, которое нуждается в тебе, и когда видишь, что руководитель откровенно уродует и использует детей, то испытываешь очень бурные эмоции. Ребёнку важно выйти и станцевать, ему не важно насколько его оценит «серьёзный», «значимый» дяденька в жюри. И вообще я считаю, что маленькие дети – неконкурсные вещи.

Алина ЛЕВШИНА

Просмотров 4595

-Есть ли отличительные черты судейства на «Надеждах Европы» по сравнению с другими фестивалями?

-Есть ли отличительные черты судейства на «Надеждах Европы» по сравнению с другими фестивалями?.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

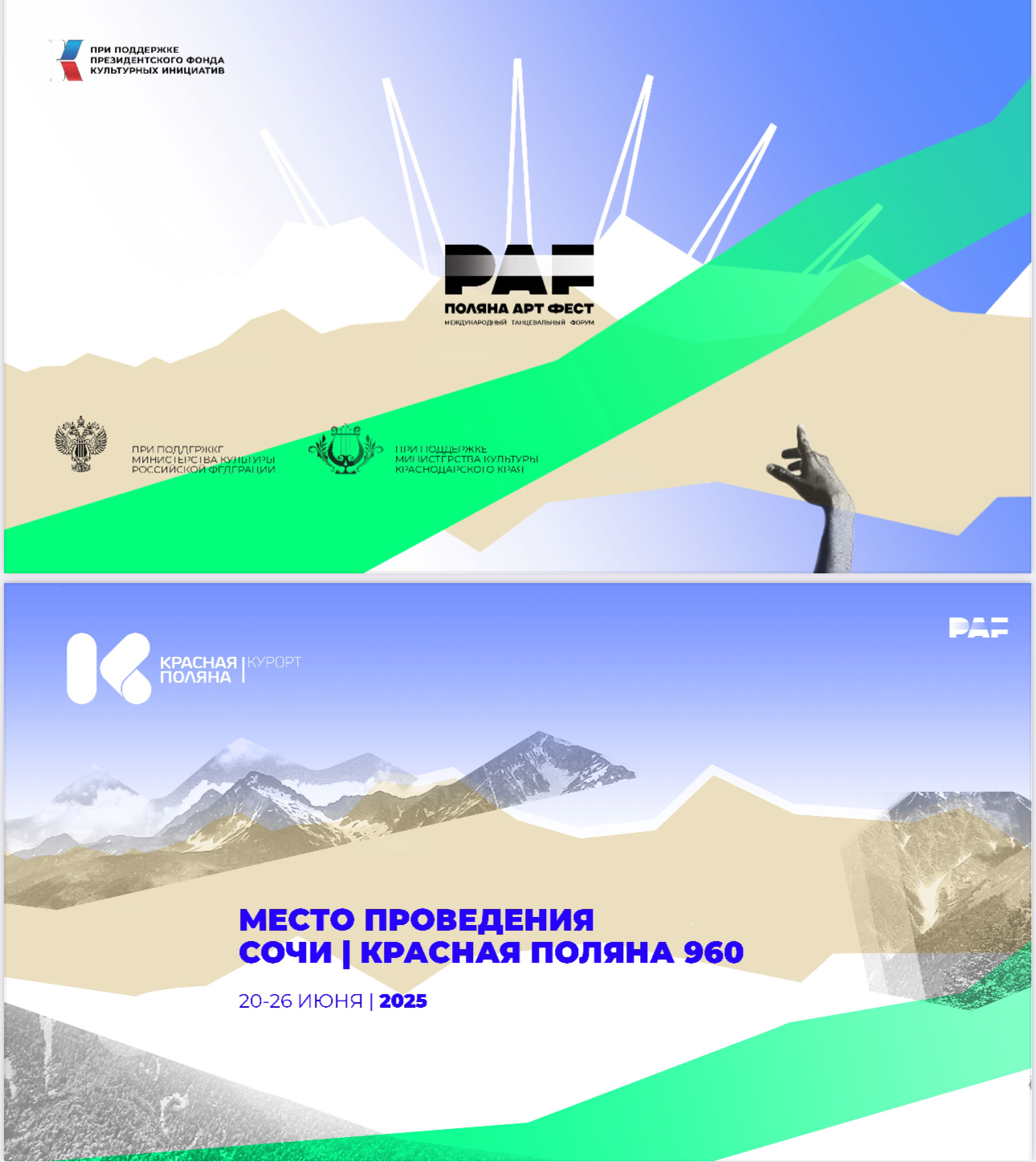

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.