| На сайте всего: анкет коллективов 689; имен 789; новостей 1270; публикаций 1293; фоторепортажей 813; объявлений на форуме 3832; объектов на картах 430. |

06/02Ирина Сироткина: "Радикализм в современном танце не случайность, а традиция"

В начале 2020 года вышла в свет книга историка культуры Ирины Сироткиной «Танец: опыт понимания. Эссе. Знаменитые хореографические постановки и перформансы. Антология текстов» — совместный проект Издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге и «Бослен». В семи эссе она рассказывает о том, что такое современный танец, может ли он быть философией и существует ли идеальное тело для танца. В интервью «Артгиду» Ирина Сироткина рассказала об отношениях танца с современным искусством, региональном танцевальном движении и проблемах, с которыми сталкиваются танцовщики и хореографы в Москве.

Татьяна Сохарева: Понятие «современный танец» очень обширно. В своей книге вы подробно рассказываете, с какими темами он имеет дело. Можно ли очертить границы этого явления — где, например, заканчивается современный танец и начинается перформанс? Ирина Сироткина: Как правило, я не даю четких определений, но нужно понимать, что танец гораздо старше перформанса. В особенности если мы посмотрим на его классические или народные формы. Перформансу всего около ста лет, и своим возникновением он во многом обязан социальным причинам — это протестное искусство, которое часто берет на себя критическую функцию. У танца гораздо больше ролей. Т.С.: Мне довольно часто встречались высказывания хореографов и танцовщиков, которые утверждают, что современный танец — это все, что не балет. И.С.: Так тоже можно сказать. Современный танец берет свое начало в философии, созданной Айседорой Дункан, а она и ее последовательницы сознательно противопоставляли себя балету. Это было первое поколение современных танцовщиков, с которым связывают появление танца модерн, точнее, в случае с Айседорой — это early modern. В русскоязычной традиции за понятием «танец модерн» закрепилось более узкое значение — обычно мы подразумеваем экспрессивный танец Мэри Вигман, технику Марты Грэм и другие танцевальные системы 1930-х годов. Но я считаю, что весь XX век — это век современного танца. Конечно, на протяжении более ста лет он менялся. Существует вполне устоявшаяся классификация направлений внутри современного танца: 1900–1920-е — это early modern, 1920–1940-е — modern dance, а послевоенный период — это время концептуальных течений вроде постмодерна, non-dance или актуального сейчас post-dance. В целом современный танец отличается от всех остальных течений большой интеллектуальной нагрузкой. За ним стоят серьезные философские идеи и проблемы экзистенциального порядка: что такое человек, для чего он существует… Это связано с тем, что современный танец создавали танцовщики-интеллектуалы. У них за плечами был серьезный интеллектуальный багаж, им хотелось высказаться, и они делали это на языке танца. Т.С.: В какой момент теория стала неотъемлемой частью современного танца? И.С.: Первые теоретические разработки тоже связаны с именем Айседоры Дункан. В своем знаменитом манифесте «Танец будущего» она сформулировала основные задачи современного танца как искусства будущего, искусства для масс. Она обращалась, прежде всего, к женщинам и мечтала, чтобы каждая обладала прекрасной душой в прекрасном теле. Впоследствии все хореографы, вдохновившиеся ее идеями, также позиционировали танец как всеобъемлющую практику, подразумевающую особый образ жизни, а не только хореографию. Т.С.: Многие исследователи сходятся во мнении, что танец с точки зрения актуальности давно перегнал и театр, и современное искусство. Вы согласны с этим мнением? И.С.: Это зависит от того, что мы считаем актуальным. Если говорить о концептуализме, то это давно пройденный этап. Я думаю, что актуальность современного танца обусловлена тем, что им на протяжении целого века занимались люди, которые отказывались идти по проторенному пути и искали свою правду в искусстве. Часто они были настроены довольно радикально — и в политическом, и в эстетическом отношении. Если опять же вспомнить Айседору Дункан, то она приехала в СССР в разгар гражданской войны, несмотря на все пугающие слухи о большевиках. Ее согласие открыть танцевальную школу в Москве спровоцировало большой скандал, из-за которого она фактически лишилась родины. Так что можно сказать, что такого рода радикализм в современном танце не случайность, а традиция. Хореографы всегда стремились работать с неортодоксальными идеями, и во многом это происходило потому, что танец — телесное искусство. Радикальные идеи не были умозрительными, они находили отклик в теле и в движении. Ведь тело — это тоже источник знания, но это отдельная большая тема для разговора.

Т.С.: Как в современном танце менялось отношение к вопросам гендера и сексуальности? И.С.: Танец, как мне кажется, в этом смысле наименее конфликтный вид искусства. Даже классический балет предполагает, что можно влюбиться в любое тело вне зависимости от пола или гендера. Так что мне кажется, что какой-либо цензуры в танце никогда не было, хотя вопросы, связанные с гендером, периодически возникают. Например, на Западе часто говорят о том, что до сих пор большинство хореографов — это мужчины. В этой связи журнал Dance Magazine, делая прогноз на будущее десятилетие, написал, что вскоре появится больше женщин-хореографов. Т.С.: Какие постановки можно считать рубежными с точки зрения проблемы репрезентации тела? И.С.: Радикальную перемену совершили американцы второй волны авангарда, к которой принадлежал Мерс Каннингем. Это хореографы, объединившиеся вокруг Мемориальной церкви Джадсон в Нью-Йорке. Территориально она находилась неподалеку от школы Марты Грэм, поэтому многие ее выпускники использовали церковь для своих выступлений. Там был очень либерально настроенный священник, на дворе стояли 1960-е, время очень вольное, толерантное. И здесь же, кстати, родилась контактная импровизация — такой очень демократичный, эгалитарный вид танца, основывающийся на коллективной импровизации и доверительных отношениях. Помимо танцовщиков, в церкви Джадсон тусовались анархисты, поэты, вольнодумцы. Многие из них критически относились к классическому балету. В этой связи часто приводят в пример Ивонн Райнер, которая в силу объективных причин не смогла стать балериной и создала свое концептуальное направление в танце. Всех хореографов того поколения объединяла все та же идея, высказанная Дункан — они не хотели быть шоугёлз на подтанцовках, они хотели быть художниками. Впервые инклюзивный танец на сцене показала австрийская танцовщица и хореограф Хильда Хольгер, но ее к этому подтолкнула личная жизненная ситуация: ее младший сын родился с синдромом Дауна, не мог посещать обычную школу, и поэтому Хольгер решила учить его с помощью танца. В начале 1960-х она вывела на сцену в Лондоне труппу, состоявшую из людей с разного рода особенностями. А не так давно прекрасную инклюзивную постановку «Гала» сделал хореограф non-dance Жером Бель – она была показана и в России.

Т.С.: Сегодняшние хореографы сохраняют этот революционный заряд в своих практиках? И.С.: Все зависит от людей. Я не могу сказать, что современный танец сегодня — это радикальное искусство, вовсе нет, но от старого протестного танца нам осталась идея, что это может быть образом жизни. Не обязательно солидаризироваться с массами на улице, если можно существовать среди единомышленников и создать свое сообщество. В первой половине XX века вообще многие студии танца существовали довольно обособленно. Отчасти они даже походили на андерграунд или такие эзотерические клубы, куда допускались только избранные. Это было и у Мэри Вигман, и у Марты Грэм, и у Мерса Каннингема. Нигде нельзя было научиться разработанной ими технике вне школы. Я тоже училась в студии с довольно эзотерической историей. Там долго сохранялась атмосфера андеграунда, идея, что мы обладаем тайным знанием, которое воплощается в теле и музыке. Но сейчас все меняется, танцевальное движение становится более открытым. Современные танцовщики очень любят учиться и учить друг у друга, посещают мастер-классы коллег и предлагают свои. Это даже стало основным принципом организации учебного процесса в некоторых вузах. Например, в Гуманитарном университете в Екатеринбурге, где существует почти единственный в России факультет современного танца. Они с удовольствием приглашают педагогов со всего мира, соединяют разные стили и подходы, предполагая, что студент должен познакомиться со всеми движениями и в себе их синтезировать. Т.С.: Помимо Екатеринбурга и других крупных городов, насколько современный танец развит в регионах? И.С.: Я знаю очень мало центров современного танца за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Есть студии в Челябинске и Магнитогорске, но, как правило, все это держится на голом энтузиазме одного или нескольких людей, и, если они переезжают или прекращают работать, начинаешь волноваться за судьбу современного танца в этом городе. Можно также упомянуть Ярославль, где довольно долго существовал первый в России фестиваль современного танца «Искусство движения». Он появился в 1990-е годы и действовал более 20 лет, закрывшись в связи с изменением политической повестки. Изначально его поддерживали фонды — в том числе американские. Сейчас Петербург вырывается вперед благодаря тому, что там сильно развита низовая активность. Питер всегда славился своими неформалами и андеграундным движением. Эти традиции до сих пор живы — там существует, в том числе, созданный 22 года назад Дом танца «Каннон Данс». Даже в цитадели классического балета, Вагановской академии, открылась магистратура по современному танцу. Екатеринбург также сохраняет за собой право называться одной из столиц современного танца — там, например, работает театр «Провинциальные танцы», которому в этом году исполняется 30 лет.

Т.С.: А в чем сейчас состоит основная проблема? Отсутствие инфраструктуры? И.С.: Да, в Москве, например, очень дорогие залы, а танцовщики, как правило, люди бедные и живут практически без денег. Один из немногих источников дохода для них — это постановка танцев для драматических спектаклей. Этим еще можно что-то заработать, преподавание и студии практически ничего не приносят, а перформансы только забирают. В идеале должны существовать какие-то центры, которые бы поддерживали современный танец, но их пока очень мало. Т.С.: Как в танцевальной среде относятся к интеграции с музеями? И.С.: Все только за, особенно если музей готов предоставить площадку для выступлений или репетиций, то почему нет? В России, правда, это все еще пребывает в зачаточном состоянии по сравнению в Западом. В Тейт Модерн много лет проходят выступления ведущих хореографов — Бориса Шармаца, например. Никого это не удивляет. У нас пока что все упирается в административные трудности и неподготовленность музейных кураторов, которые не всегда понимают, зачем им нужен современный танец. Для того чтобы активнее интегрировать танец в художественные практики, должна быть кураторская инициатива.

Т.С.: Мне кажется, что многие кураторы просто до сих пор воспринимают танец как шоу, которое можно показать на потеху зрителям. И.С.: Конечно, без обоюдного интереса ничего не получится. Нужно понимание, что танец — это не просто развлекуха, позволяющая назвать мероприятие интерактивным и поставить галочку в отчете. Это важная составляющая искусства, которой еще Кандинский уделял много внимания в своих теоретических трудах. Он очень активно интересовался танцем и способствовал открытию хореологической лаборатории в ГАХН (Государственная академия художественных наук. — Артгид). Правда, структура Академии была довольно хаотичной, и лаборатории практически не пересекались друг с другом, но тем не менее хореологический отдел успешно работал и многое успел сделать. В частности, они собрали иконографию современного танца и писали о нем труды. Так что можно сказать, что история современного искусства уже в 1920-е годы не обошла танец стороной. Т.С.: Можно ли назвать какой-то конкретный период, когда танец стал частью современного искусства? И.С.: Я бы не сказала, что танец когда-либо вторгался на территорию современного искусства, он всегда был его органичной частью. Многие хореографы были художниками — например, Александр Сахаров, один из участников группы «Синий всадник» и создатель, вместе с партнершей Клотильдой фон Дерп, одного из первых театров нового танца. Вместе с Кандинским они много экспериментировали с абстрактным танцем: Сахаров выбирал одну из картин Кандинского и создавал ее танцевальное воплощение, а потом зритель должен был угадать, какое именно из полотен Кандинского станцевал танцхудожник. Это был синтез живописи и движения. У Сахарова было много единомышленников — например, Инна Чернецкая, основательница «синтетического» направления в танце. Она тоже была художницей и стремилась к синтезу искусств, как и многие другие танцовщики и танцовщицы, которые воспринимали свое искусство как Gesamtkunstwerk — тотальное произведение. Потом танец изгнали из системы искусств. Это произошло в сталинский период, который положил конец всем частным пластическим студиям и школам танцам. Только школа Дункан просуществовала чуть дольше, чем остальные, и закрылась после войны, когда на волне кампании против космополитов был арестован ее директор. Таким образом, история танца модерн у нас была прервана, и сейчас он возвращается уже под влиянием западной традиции. Мало кто помнит, что у нас было много своих школ и хореографов. Т.С.: Прошел ли российский современный танец этап институализации? И.С.: Да, танец давно вышел из подполья, никакого андеграунда сейчас, как мне кажется, не существует. Остаются только субкультурные практики, но и они постепенно переходят на более профессиональный уровень. Для описания этого процесса даже существует специальное слово — «артификация», или превращение в искусство. К нему можно по-разному относиться: с одной стороны, хорошо, что танцовщики того же хип-хопа получают признание и находят свою аудиторию, с другой — обидно, что хип-хоп уже не увидишь на улице, для этого надо купить билет. Так что я бы сказала, что сейчас у нас все еще идет превращение бывшего андеграунда в коммерческое искусство. Автор: Татьяна Сохарева Источник: Артгид Просмотров 2734 Последние новости

|

Новости Гран-При 50.000

Постановка в подарок Развлечение с поучением

Южноафриканское шоу Форум завершен: подводим итоги и делимся впечатлениями!

20 июня состоялся Гала- концерт В Большом театре мировая премьера балета "Дягилев"

На Новой сцене Большого Чистосердечное китайское признание

Путешествие легендарного пейзажа Весна патриарха

Танцовщик Георги Смилевски ПолянаАртФест

Конференции, мастер-классы ... Урал Опера Балет

Сказки Перро "ПолянаАртФест

|

Публикации Балет на Байкале

Международный фестиваль Ваше тело врет?

18 лет преподаю танцы, 13 из них бачату! До старта Форума осталось 30 дней

На форуме ожидается около 2000 человек Движение развивает мозг

Физическое развитие Инклюзивные балы в России

К новым высотам Творец должен быть недоволен собой

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина

Таточка стала действительно одной из нас Про шоу

Состовляющие шоу Приморье переживает массовое увлечение балетом

|

|

|

||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Интерактивная танцевальная лаборатория 3DANCE FACTORY весенняя версия.

Интерактивная танцевальная лаборатория 3DANCE FACTORY весенняя версия. "Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

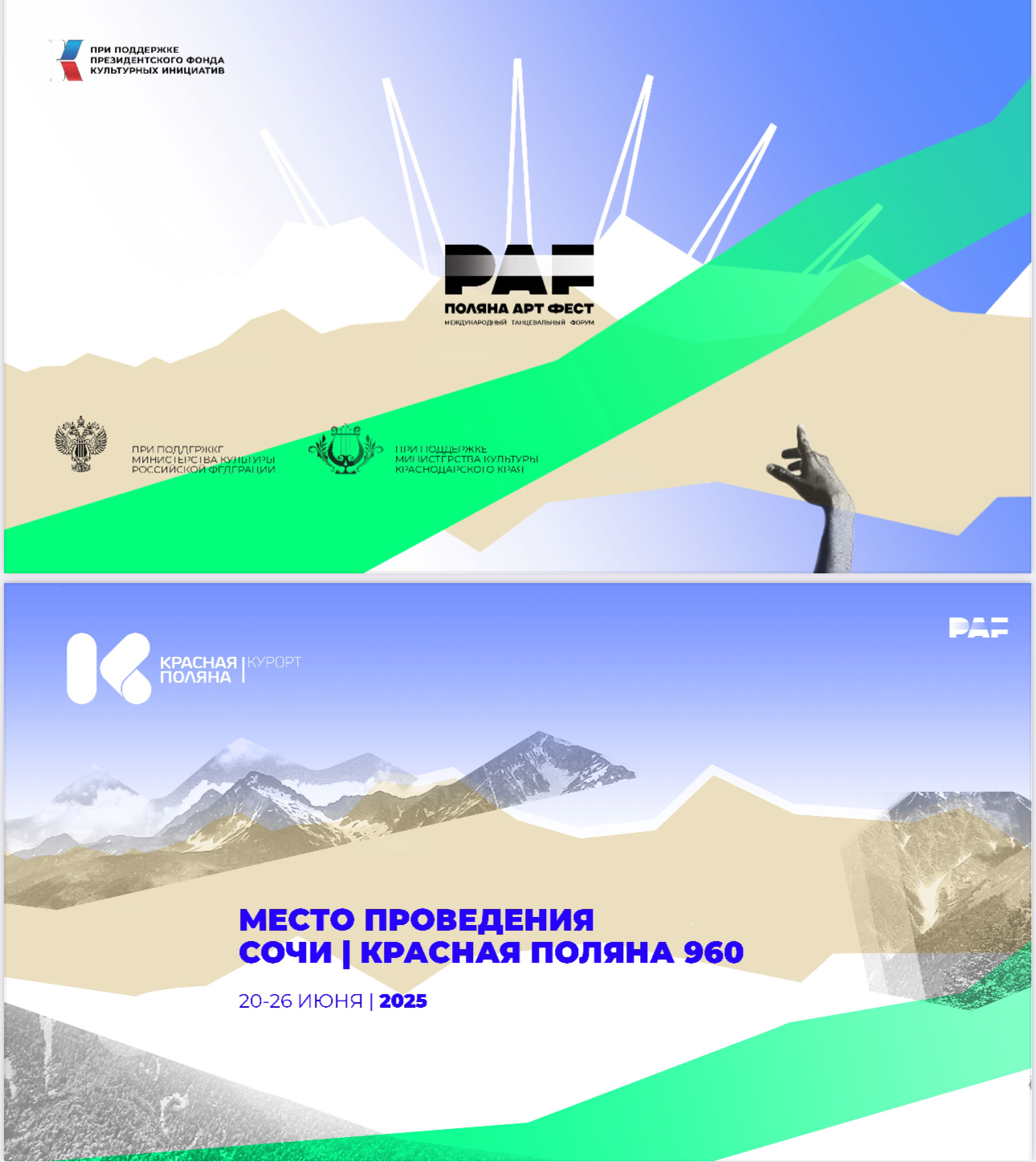

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.