| На сайте всего: анкет коллективов 689; имен 789; новостей 1269; публикаций 1293; фоторепортажей 813; объявлений на форуме 3832; объектов на картах 430. |

20/10Танец: опыт понимания

Издательство «Бослен» совместно с издательством Европейского университета в Санкт-Петербурге выпустили книгу историка культуры Ирины Сироткиной «Танец: опыт понимания». Мы публикуем отрывок из неё.

Как танец действует на зрителя Смотреть танец или спортивное соревнование еще интереснее, если сам занимаешься танцем, гимнастикой или спортом. По словам Оскара Уайлда, «красота — в глазах смотрящего». Я вижу то, что я вижу, что видит мой глаз. А искусство танца — еще и «в теле смотрящего» — потому что танец человек воспринимает не одними только глазами, но и всем телом. Ниже пойдет речь о чувстве движения, кинестезии. Оно — это чувство — не только позволяет нам двигаться и танцевать, но еще и служит своего рода радаром, помогающим улавливать движения других людей и понимать искусство танца. Что такое чувство движения, кинестезия, каждый человек знает на своем опыте. Вспомните, например, приятные ощущения, когда вы, вставая после долгого сидения, потягиваетесь и разминаете занемевшее тело. А для состояния приятной мышечной усталости — например, когда вы, покатавшись на лыжах, после мороза и свежего воздуха сидите в теплом баре и попиваете глинтвейн или чай — даже придумано специальное название: по-французски это будет «après-ski». Термин «кинестезия» появился сравнительно недавно, в ХХ веке. До этого говорили о «мышечном», «темном» или даже «шестом чувстве» (шестом — потому что традиционно со времен Аристотеля принято насчитывать пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус). В середине XIX века физиолог Иван Михайлович Сеченов утверждал, что при ходьбе имеют значение ощущения от работающих мышц и от соприкосновения стопы с землей или полом — возникающее при этом чувство опоры. В норме, если у нас все хорошо работает и ничего не болит, мы осознаём не работу мышц, а лишь само движение. Ощущения, которые человек испытывает при движении, удержании позы, жестикуляции или напряжении голосовых связок, как правило, не осознаются или почти не осознаются. Поэтому эти ощущения считали «темными» и долгое время не отделяли от осязания. Кинестезия — не только способ регуляции собственных движений и взаимодействия с миром, но и основа понимания чужого движения. По сравнению со зрением или слухом, в которых источник ощущений вынесен за пределы тела, кинестетические ощущения возникают внутри тела. Прямой, непосредственный характер мышечного чувства — важное его достоинство. Как писал тот же Сеченов, оно «идет в корень». И по времени своего возникновения у организма «шестое» чувство на самом деле — первое. Когда эмбрион растет в утробе матери, у него еще нет зрения и слуха, но он уже может двигаться. А значит, мышечное чувство — фундаментальное, базовое, и все остальные чувства надстраиваются над ним. В самом начале ХХ века физиолог Чарльз Шеррингтон предложил называть мышечное чувство «проприоцепцией» (от «proprius» — «собственный» и «cepi» — «принимать»), а невролог Генри Бастиан для того же самого понятия использовал греческое слово «кинестезия» («κοιν?s» — «общий» и «αισθησιs» — «чувство»). С тех пор этот последний термин прочно вошел в научный язык и уже дал начало нескольким производным понятиям: кинестетический интеллект, кинестетическая эмпатия и кинестетическое воображение. Первое из них — кинестетический интеллект. С помощью мышечного чувства мы воспринимаем, в частности, пространственные отношения, тем самым осуществляя элементарный акт мышления. Этот акт мышления в просторечии называют ловкостью — способностью справиться с двигательной задачей быстро и эффективно. А психологи иногда говорят о моторной одаренности и даже измеряют ее специальными тестами. О том, что «мышление» и «мышца» близки, хорошо знают танцовщики. Танцовщица эпохи постмодерна, американка Ивонн Райнер, в конце 1960х годов поставила танец, который так и назывался «Ум — это мускул» («The Mind Is a Muscle»). Часть этой композиции, озаглавленная «Трио A», состоит из повторяющихся серий простых, повседневных движений: невысокие прыжки, взмахи рук, приседания и т.п. Все серии равнозначны и следуют друг за другом без перерыва. Движения совершаются неторопливо, подконтрольно, не расслабленно, происходят в реальном времени, учитывается вес тела исполнителя. Танцовщики ни на миг не прекращают усилия и не теряют энергии, проявляя такую же выносливость, как бегуны на длинные дистанции. Зритель, по замыслу хореографа, будто становится свидетелем работы разума — не машинной, а человеческой рациональности, операций ума, которые в данном случае совершаются посредством тела. Советский физиолог Николай Бернштейн создал теорию построения движений и операционализовал понятие ловкости. На Бернштейна ссылается американский психолог, автор концепции существования множественных видов интеллекта Говард Гарднер, говоря о телесно-кинестетическом интеллекте (bodily-kinesthetic intelligence), который он определяет как «способность управлять собственными движениями и умело обращаться с предметами». Идея «телесного ума» давно уже носилась в воздухе. В 1932 году вышла книга физиолога Уолтера Кеннона под названием «Мудрость тела», а еще через пять лет его коллега Мейбл Элсворт Тодд опубликовала книгу «Мыслящее тело» — о том, как с помощью креативных ментальных образов и сознательного расслабления развить утонченную нейромышечную координацию. За последние полвека появилось много систем развития двигательной сферы человека: техника Франца Александера, метод Моше Фельденкрайза, «соматика» Томаса Ханны, «идеокинезис» Лулу Свейгард и прочие. Эта тенденция усилилась после Второй мировой войны, когда люди осознали, что надо менять систему воспитания. В противоположность контролю, дисциплине и авторитаризму требовалось признать ценными такие качества, как открытость, осознанность, рефлексия, творчество и свобода. Внимание к телу, развитие чувства движения, осознавание внутреннего состояния стали целями новых систем телесно-двигательного воспитания. Они пришли на смену системам тренировки, основанным на послушании, дисциплине и конформизме. По словам историка двигательной культуры Жоржа Вигарелло, в практиках, появившихся после войны, главная роль отводилась субъективно ощущаемой стороне движения, его восприятию. (Вы можете почитать об этом в трехтомнике «История тела», который не так давно вышел в издательстве «Новое литературное обозрение».) Новый подход предлагал углубленное изучение себя, осознание своего тела и его движений, использование воображения, визуализацию разных частей тела и движений и формирование целостного образа тела. Физиологическая мысль шла по линии все большего доверия к тому, что называют «телесным», «двигательным» разумом. Второе понятие — кинестетическая эмпатия. Кинестезия — не только способ регуляции собственных движений и взаимодействия с миром, но и основа понимания чужого движения. Еще в начале ХХ века немецкий искусствовед Ганс Бранденбург утверждал, что воспринять движения танцовщика вполне может только тот, кто и сам обладает «развитым телесным осознанием». Глядя на танцовщика, зритель якобы и сам совершает незаметные движения, которые в какой-то степени имитируют движения танца. Через кинестетические ощущения от собственного тела он способен этот танец лучше воспринять. Помимо кинестетической эмпатии и кинестетического интеллекта, можно говорить и о кинестетическом воображении. С его помощью человек освобождается от нормативных, привычных способов двигаться и создает новые двигательные «события». В конце XIX века немецкий психолог Теодор Липпс сформулировал гипотезу, что способность понимать движения других людей определяется собственным двигательным опытом. Он предложил термин «эмпатия» — «вчувствование», вхождение во внутренний мир другого, сопереживание ему, а затем стал писать об эмпатии телесной, кинестетической. Согласно Липпсу, не только движение живого организма, но и движение как таковое — «чистое», или «абстрактное», — мы воспринимаем, как бы воспроизводя его во внутреннем плане, внутренне ему подражая. Речь здесь, по-видимому, идет не столько о буквальной, физической имитации движения, вроде рефлекторного вздрагивания при виде того, как вздрагивает другой человек, сколько о некотором кинестетическом опыте. Упрощая, его можно сравнить с эмоциональным сочувствием. Мы сами по себе непосредственно не испытываем эту эмоцию, но сопереживаем ей; мы сами не двигаемся, но, глядя на движения другого, испытываем ощущения, напоминающие те, которые испытывает он. Американский критик Джон Мартин назвал эту способность «метакинезисом». Если кинезис — это физическое движение, то метакинезис будет его внутренней, психологической стороной. Без этой способности к кинестетическому сопереживанию, утверждал Мартин, при виде балансирующей на одном пуанте балерины зрители получали бы не больше удовольствия, чем от созерцания парящего в воздухе перышка. Аплодировать балерине зрителей заставляет осознание ими силы тяжести, которая прочно удерживает их самих на земле. Кинестетика позволяет нам ощутить качество напряжения в других людях, помогает угадать намерения других: собираются ли они погладить нас или ударить. Кинестетика позволяет избежать столкновения с другими людьми, когда мы гуляем по улице. Это сорт физиологического радара, благодаря которому мы ощущаем импульсы и намерения и реагируем, опережая мысль. Театральные люди знают, что кинестетическое чувство и есть субстанция любого спектакля. Оно позволяет зрителю следовать за намерениями исполнителя, ощущать и часто предвидеть их, даже не осознавая, как это происходит. Атлетические и акробатические трюки развлекают зрителя на уровне его кинестетической природы (один из низших, мускульных уровней, который соединяет зрителя и актера). Цирковые и акробатические спектакли, построенные на силе притяжения или на чувстве равновесия, достигают такого мощного воздействия, какого часто недостает сложным спектаклям, несмотря на их интеллектуальную, эстетическую и драматургическую силу. Именно поэтому цирковые и уличные артисты стали моделью для реформаторов театра ХХ века. Цирковые и акробатические спектакли, построенные на силе притяжения или на чувстве равновесия, достигают такого мощного воздействия, какого часто недостает сложным спектаклям, несмотря на их интеллектуальную, эстетическую и драматургическую силу. Наконец, помимо кинестетической эмпатии и кинестетического интеллекта, можно говорить и о кинестетическом воображении. С его помощью человек освобождается от нормативных, привычных способов двигаться и создает новые двигательные «события». Кинестетическое воображение имеет не ментальную, а моторную природу. Это признано только в 1980е годы благодаря работам спортивных психологов, а также медиков, проводивших реабилитацию пациентов с двигательной недостаточностью или симптомами вроде фантомной боли. Исследователи пытались показать, что двигательное воображение задействует те же участки мозга, что и реальное движение. Оказалось, однако, что активация двигательной системы при кинестетическом воображании и та, которая имеет место при моторном возбуждении, не идентичны и пересекаются только частично. Кроме того, было выявлено, что во время воображания конкретного движения активность двигательной коры слабее, чем при его реальном исполнении. Кинестетическое воображение — утверждает танцовщица и философ Максин Шитс-Джонстон — необходимо как для совершения движения, так и для его восприятия. Она приводит в пример человека, танцующего по кругу. Его движения воспринимаются целостно, как образующие определенную форму. «Мы формируем воображаемый гештальт [примеч. ред.: образ], представляя каждый момент круга как пространственно-временное настоящее в отношении к пространственно-временному прошлому и будущему, — считает она. — Настоящее не изолировано от прошлого и будущего, это прыжок из прошлого в будущее, переходный момент в некотором пространственно-временном целом, пусть только воображаемом. Это не последовательность образов, а единая и неразрывная круговая линия». Об «идеомоторном» движении — воображаемом, представленном в уме — говорят и практики: спортсмены, тренеры, танцовщики используют это понятие для того, чтобы освоить новые навыки. Так, например, прежде чем исполнить какое-то сложное движение, обучающегося просят сначала многократно проиграть его в воображении. Развитое кинестетическое воображение просто необходимо хореографу, придумывающему новые движения и танцы. Хороший хореограф не просто видит паттерны, образы движения, глазом, он ощущает их в своем теле. Или же доверяет найти эти паттерны танцовщику, который также ищет их, отталкиваясь от собственных кинестетических ощущений. Так создает свои композиции один из самых успешных хореографов нашего времени Уэйн МакГрегор. Он и сам любит рассказывать о роли кинестезии и телесного мышления в танце. Автор: Сироткина Ирина Источник: RedBull Просмотров 1350 Последние новости

|

Новости Развлечение с поучением

Южноафриканское шоу Форум завершен: подводим итоги и делимся впечатлениями!

20 июня состоялся Гала- концерт В Большом театре мировая премьера балета "Дягилев"

На Новой сцене Большого Чистосердечное китайское признание

Путешествие легендарного пейзажа Весна патриарха

Танцовщик Георги Смилевски ПолянаАртФест

Конференции, мастер-классы ... Урал Опера Балет

Сказки Перро "ПолянаАртФест

Старт приема заявок Мулен Руж

|

Публикации Балет на Байкале

Международный фестиваль Ваше тело врет?

18 лет преподаю танцы, 13 из них бачату! До старта Форума осталось 30 дней

На форуме ожидается около 2000 человек Движение развивает мозг

Физическое развитие Инклюзивные балы в России

К новым высотам Творец должен быть недоволен собой

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина

Таточка стала действительно одной из нас Про шоу

Состовляющие шоу Приморье переживает массовое увлечение балетом

|

|

|

||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

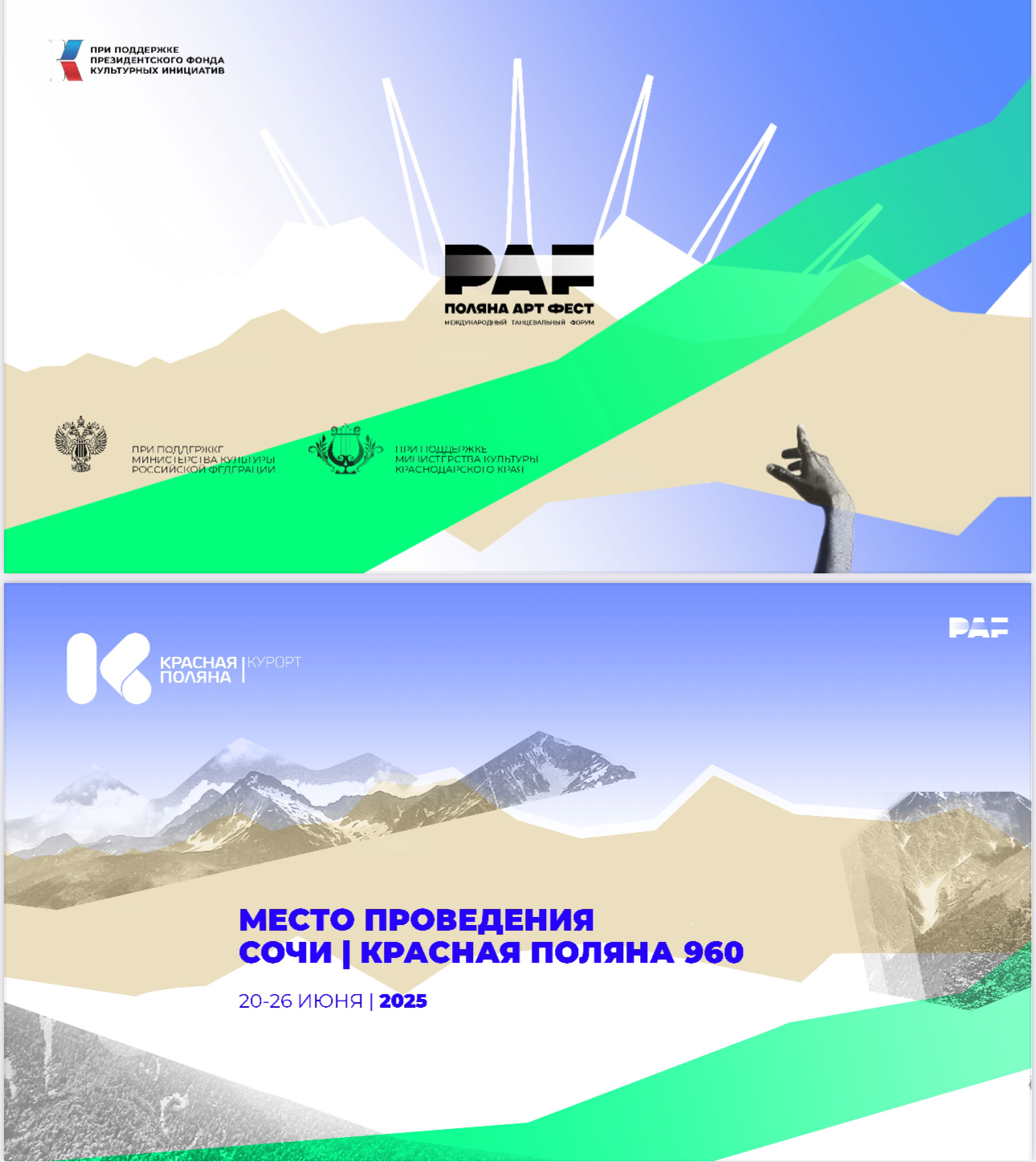

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.