|

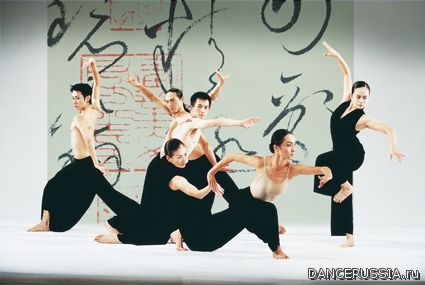

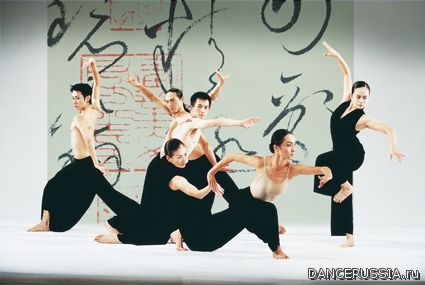

По названию спектакля - «Курсив», очевидно, что речь в нём будет идти о теме, так или иначе касающейся письменности. Действие начинается с солистки, сидящей в световом квадрате у центральной левой кулисы. Возможно, хореограф учёл, что у европейцев принято писать слева направо, и прикоснулся «своим пером», коим являлась солистка, именно с учётом этого фактора. За солисткой освещается белое полотно. Оно является частью занавеса и чистым листом бумаги, в центре которого вырисовывается иероглиф. Его появление перекликается с очертаниями конечных движений руками солистки. Приём с полотном и сменой иероглифов используется на протяжении всего спектакля, и количество иероглифов напрямую зависит от количества танцующих на сцене.

Удивительно, что в течение всего спектакля не наблюдается развития в пластике танцовщиков. Хореография сочетает в себе движения восточных единоборств (которых было более, чем достаточно), невыворотных ног с растопыренными на них пальцами (видимо, ноу-хау постановщика) и очень живые чувственные движения рук и корпуса. Танцовщики движутся то синхронно, то автономно, то в рапиде, который используется довольно часто. Главной частью аккомпанемента является их дыхание и «музыкальное» сопровождение с использованием скрипящих звуков. Динамичные соло, выбивающиеся из массы исполнителей, завораживают пластикой, характером, но постепенно они становятся безликими, вновь вливаясь в общую картинку. Невероятно то, что в танцевальных партиях спектакля, который длится более часа, балетмейстер не использовал ни одной поддержки. Более того, танцовщики ни разу не соприкоснулись друг с другом.

Сцена освещается полностью всего два - три раза, когда все танцовщики находятся на ней. Большей частью спектакль состоит из соло, дуэтов. Каждый исполнитель танцует в луче света, который, падая на театральную площадку, образует форму квадрата или прямоугольника. Многочисленность и пересечение таких лучей создают постоянно меняющуюся мозаику, на контрасте с дугообразными движениями танцовщиков.

Интересен был приём с прожектором, где в качестве экрана использовалось всё пространство сцены и тела появляющихся на ней танцовщиков. От самой рампы и до потолка вся площадка темна и усыпана крошечными белыми светящимися иероглифами. Иероглифы, падающие на тела исполнителей, становятся объёмными и словно оживают, когда танцовщики приходят в движение. В первые минуты, такое зрелище заворожило весь зрительный зал, но из-за отсутствия развития этого эффектного приёма и его неоправданной излишней длительности привело к разочарованию.

Пожалуй, если бы не было элементов сценографии, зритель был бы лишён единственной смысловой ниточки, которая является прочным канатом для всего спектакля, который в сущности лишь набор танцевальных картинок, но не более.

ИГРА СНОВ

Продолжительность спектакля -160 мин.

Режиссер и хореограф: Матс Эк

Драматург/Ассистент режиссера: Ирена Краус

Ассистент хореографа: Ана Лагуна

Музыка: Нико Рёльке

Свет: Торбен Лендорф

Сценография и костюмы: Бенте Люкке Мёллер

Продюсер: Бенуа Мальмберг

Исполнители: Ребекка Хемсе, Пьер Уилкнер, Ханс Клинга, Малин Эк, Пер Маттсон, Кики Брамберг, Ламин Динг, Иван Аузели, Сталле Арреман, Матс Санделиус, Майя Фриден, Лиза Дрейк, Понтус Густафсон, Натали Руи, Ирен Линдх, Хуакин Муньос, Юхан Хольмберг, Эрик Эн

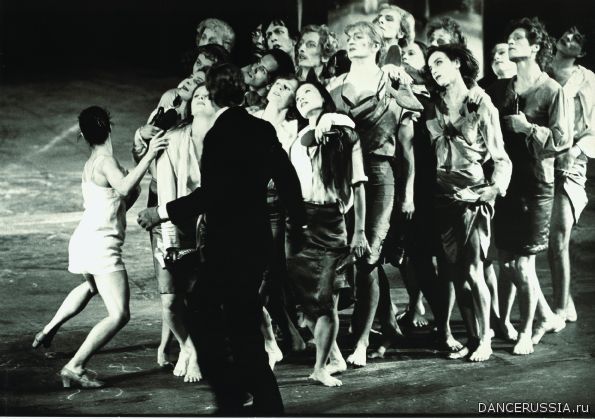

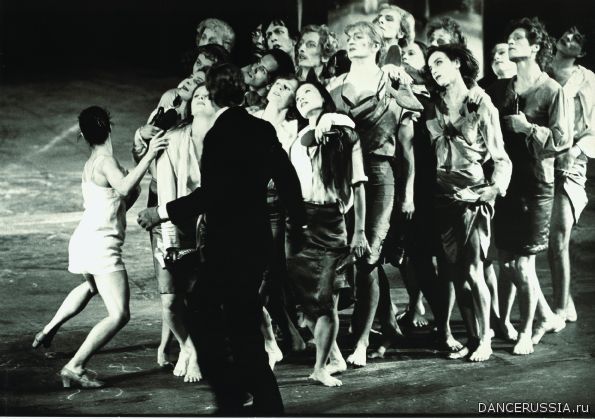

Создание этого спектакля - событие необычное, хореографы редко берутся за постановку драматического спектакля по всем законам жанра. И неудивительно, что этим постановщиком стал скандальный шведский хореограф, а теперь и режиссёр Матс Эк, известный своими неординарными интерпретациями балетов Чайковского.

«Игра снов» был представлен на фестивале, как современный балетный спектакль, что сначала ввело в некое ожидание насыщенных танцевальных сцен. Но на протяжении всего действа зритель становится свидетелем лишь четырёх танцевальных дуэтов и одного массового выхода, который больше похож на дефиле. Несмотря на это, зритель быстро попадает в задуманную режиссёром атмосферу, где действие развивается посредством слова, а танец имеет, второстепенную роль.

Дочь бога Индры – Агнесс спускается на землю, чтобы понять, что значит быть человеком. Причём спускается в буквальном смысле этого слова, повисая на кончике занавеса. Всё это время она ведёт диалог с отцом о том, какой прекрасной видит она землю с высоты третьего мира и возмущена, не понимая, почему люди несчастны. Попадая на землю, она соприкасается с судьбами разных не похожих друг на друга людей, которые жалуются на жизнь. Агнес упрекает их за это, но лишь до тех пор, пока сама не влюбляется и не становится, как они, человеком, женой и матерью со своими обязательствами, чувством долга, обременённой заботами о семье и ребёнке. И лишь перед смертью понимает, что человек несчастен из-за раздирающих его противоречий.

Сам сценарий заставляет отойти от ежедневной суеты, погрузиться в мир вечных ценностей. В спектакле говорится о Боге, любви, о добре и зле, направляющих зрителя, вслед за главной героиней, в условиях выбора истинного или надуманного человеческого счастья. Автор показывает зрителю два противоположных пути, Пролив стыда – место богатых, страдающих от своих искушений людей и Бухта радости - пристань счастья и беззаботности, с песнями и танцами. Агнес очень нравится в Бухте радости, однако муж забирает её и возвращает к своим обязательствам. С каждым днём, обременяющее её чувство долга, делает Агнес всё более несчастной.

Замечательным образом, на грани театральной условности, выдерживая тонкую нить сценической эстетики, режиссёр изображает сцены бытового характера: в них условность изображения говорит больше, чем буквальная иллюстрация действия. Сценография спектакля граничит с абсурдом, но не несёт раздражающий характер. Основная часть декораций, которая используется в спектакле, с самого начала находится на сцене. Чего здесь только нет: бутафорский конь на колёсиках, самый настоящий автомобиль, большой бумажный шар, величиной с человеческий рост, который в определённый момент становится солнцем.

Лейтмотивом всего спектакля является дверь. Она закрыта, и у каждого героя вызывает разные ассоциации: кто-то боится неизвестности, которая скрывается за дверью, кто-то связывает её открытие с воплощением надежды на лучшую жизнь.

Всё действие спектакля происходит чуть меньше трёх часов и не даёт зрителю отвлечься ни на минуту. Актёрская труппа, абсолютно универсальна. Танцовщики своей игрой не уступают драматическим актёрам, проговаривая большое количество текста по всем критериям сценической речи. Актёры вытанцовывают сложные хореографические па и исполняют вокальные произведения. Всё в совокупности создаёт гармоничное действие от начала и до финала спектакля.

СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ

Вечер танца в постановке Пины Бауш

Музыка:Курт Вайль

Сценограф и художник по костюмам: Рольф Боржик

Тексты: Бертольт Брехт

|

В сопровождении

|

Московского симфонического оркестра

|

Исполнители: Анетта Янс, Жозефин Энн Эндикот, Андрей Андреев, Игорь Данилов, Руслан Юдин, Дмитрий Скориков, Реджина Адвенто, Пабло Аран Гимено, Райнер Бер, Андрей Березин, Дамиано Оттавио Биги, Алеш Чучек, Сильвия Фариас Хередиа, Барбара Кауфманн, Дитта Миранда Ясфи, Найонг Ким, Дафнис Коккинос, Эдди Мартинес, Паскаль Мериги, Кристиана Морганти, Назарет Панадеро, Елена Пикон, Хорхе Пуэрта Армента, Франко Шмидт, Асуза Сейама, Михаэль Штрекер, Фернандо Суэльс Мендоса, Аида Вайниери, Анна Везарг.

НЕ БОЙТЕСЬ

Постановщик и хореограф: Пина Бауш Педагог-балетмейстер: Фелиситас Виллемс Костюмеры: Харальт Боль, Сильвия Франко, Андреас Майер, Ульрике Вюстен Исполнители: Маркус Блюм, Мелисса Мэдден Грэй, Мехтильд Гросманн, Карин Разенак, Реджина Адвенто, Пабло Аран Гимено, Райнер Бер, Андрей Березин, Дамиано Оттавио Биги, Алеш Чучек, Клементин Делю, Жозефин Энн Эндикот, Сильвия Фариас Хередиа, Барбара Кауфманн, Дитта Миранда Ясфи, Найонг Ким, Дафнис Коккинос, Эдди Мартинес, Туснельда Мерси, Паскаль Меринги, Кристиана Морганти, Морена Нашименто, Назарет Панадеро, Елена Пикон, Хорхе Пуэрта Армента, Франко Шмид, Асуза Сейама, Михаэль Штрекер, Фернандо Суэльс Мендоса, Аида Вайниери, Анна Везарг, Цай Чин

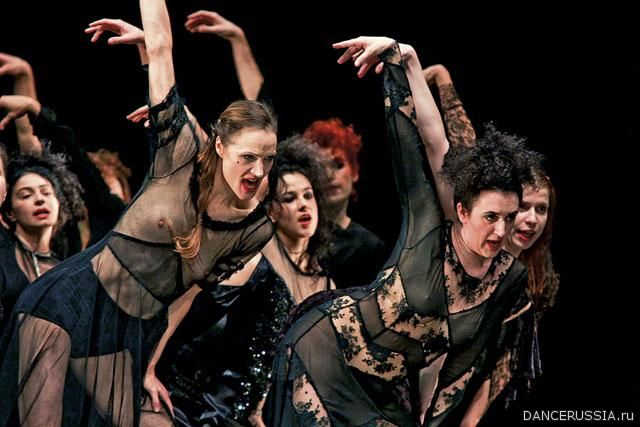

Два, соединённых между собой общим клеем, спектакля показали танцовщики великого реформатора хореографии Пины Бауш. Всего за несколько дней до московского представления «Грехов» и «Не бойтесь», дерзкая всегда подтянутая женщина с невероятно пластичными руками и пальцами оставила этот мир, предоставив отныне разбираться в смысле её спектаклей самим зрителям.

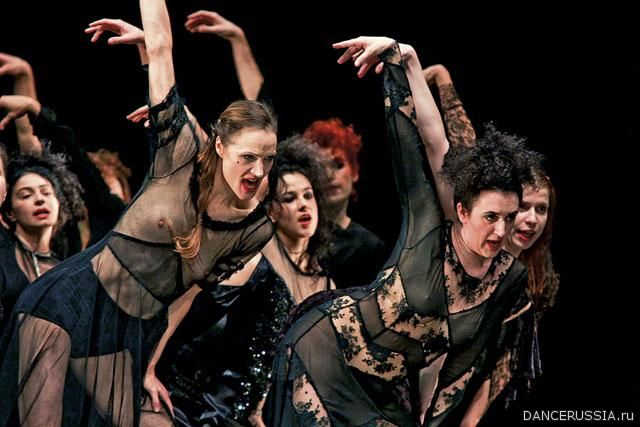

«Семь смертных грехов», перевернувшие в своё время представления о современном балете, его формате и концепции, сейчас стали некой вестью из прошлого, с по-прежнему актуальными мыслями. Ранняя Бауш, та, что одной из немногих сделала твёрдый шаг в сторону от общепринятой классики современного балета, проследила в семи один основной грех – принуждение к торговле своим телом. Но спектакль - отнюдь не печальная история со слезливыми сценами хореографически приглаженных па, его главные героини: Анна-1- поющая дифирамбы чистому разуму и обличающая грязь и алчность человеческой души и Анна-2 - порочная, с параноидальным упорством продающая себя мужчинам, наслаждаются своей истеричной жизнью, распущенностью и моральным разложением личности. Это 'самое разрушительное зрелище, какое когда-либо можно было увидеть на немецкой сцене', как назвали его в 76 году, в этот раз танцевали с особенным отчаянием, отпуская свои скомканные эмоции и трепещущий зал.

Второй спектакль «Не бойся» всё о том же - женская продажность во главе сценического угла. Ни намёка на феминизм, ни капли борьбы за женское начало. Пина Бауш спокойно бросила своих танцовщиков на растерзание самим низким человеческим желаниям, не желая защищать и прикрывать излюбленными человеческими принципами лицемерного общества. Развратная толпа, трансвеститы, роскошь падших. Они бьются в агонии резких ломаных движений, вальяжно и вместе с тем жёстко бросаются «батманами» и сверкают алчным взглядом в зал. Недостаток хореографии в скандальных спектаклях Бауш уже давно перестал тревожить критиков и зрителей. Она не прячет душу за сложными хитросплетениями танцевальных элементов, она вывернула её наизнанку, показав всё несовершенство. Последним спектаклем артисты отдали дань памяти неподражаемой гордой и неизменно верной своим чувствам Пине Бауш.

ДОРИАН ГРЕЙ

Продолжительность спектакля 2 часа

Замысел и постановка: Мэтью Боурн

Хореография: Мэтью Боурн и труппа

Композитор: Терри Дэвис

Другая музыка, используемая в постановке: Фрагмент из 1-го акта балета С.Прокофьева “Ромео и Джульетта”, опус 64, в исполнении Национального симфонического оркестра Датского радио под управлением Дмитрия Китаенко.

Фрагменты из «Вступления к «Спящей красавице» и “Па д'аксьон” из “Спящей красавицы” П.Чайковского в исполнении Лондонского симфонического оркестра под управлением Андре Превэна.

Декорации и костюмы: Лез Бразерстоун

Исполнители: Ричард Уинзор / Джаед Хегман, Микела Меацца, Джейсон Пайпер / Кристофер Марни, Кристофер Марни / Доминик Норт, Джаед Хегман / Адам Маскелл, Эшли Бейн / Джо Коласанти, Эмили Джейн Бойл, Джо Коласанти, Анабель Кьютей, Доминик Лэмб, Адам Маскелл, Доминик Норт, Джо Уоклинг, Клоуи Уилкинсон

Очередной современный балет признанного во всём мире талантливого хореографа Мэтью Боурна вновь поразил московскую публику. На прошлом Чеховском британец показал «Лебединое озеро» в присущей ему неординарной манере интерпретирования: вместо порхающих балерин роли исполнили напомаженные мальчики-танцовщики. В этот раз Боурн пошёл ещё дальше, он перенёс действие спектакля в наше время и с продуманной небрежностью поменял пол некоторых героев романа Оскара Уайльда. Не обошлось и без неотъемлемых аксессуаров шальной молодёжи XXI века: гламур, тусовки, наркотики и алкоголь. Музыкальное полотно было соткано по большей части из произведений Тэрри Дэвиса, которому специально заказали музыку для этого спектакля, также были использованы отрывки из «Спящей красавицы».

Сюжет балетного «Дориана Грея» закручен в присущем Боурну провокационном ключе. Художник Бэзил Холлуорд предстаёт на этот раз знаменитым фэшн-фотографом , лорд Генри Уоттон перевоплощается в обольстительной изысканную владелицу рекламного агентства – леди Г.

Самому Дориану посчастливилось в мгновение ока превратиться из официанта в топ-модель. Прекрасный юноша становится лицом нового мужского парфюма «Immortal» (в переводе с англ. - бессмертный), а его жизнь кардинально меняется. Он настоящий золотой мальчик, которому поклоняются нашлифонные богемные красавицы и красавцы, в то время как сам Дориан безнадёжно влюблён в капризного жеманного Ромео (в романе Уайльда – «Джульетта» Сибила Вейн).

Если первый акт-это путь на вершину, второй - стремительное падение. Первый шаг-это убийство тех самых безликих сопровождающих Дориана в его бесконечных тусовках, второй – потеря бесценной красоты, которая переходит к двойнику Грея - официанту, встреченному на злополучной дискотеке. Опустошённый стареющий герой решается на последний отчаянный шаг – он убивает фотографа и двойника и умирает сам, таким образом приобретая, как ни печально это осознавать, столь желанное бессмертие. Если первый акт-это путь на вершину, второй - стремительное падение. Первый шаг-это убийство тех самых безликих сопровождающих Дориана в его бесконечных тусовках, второй – потеря бесценной красоты, которая переходит к двойнику Грея - официанту, встреченному на злополучной дискотеке. Опустошённый стареющий герой решается на последний отчаянный шаг – он убивает фотографа и двойника и умирает сам, таким образом приобретая, как ни печально это осознавать, столь желанное бессмертие.

В спектакле немало довольно жёстких дуэтов и неприкрытой сексуальной эмоциональности, Боурн не постыдился показать наш мир «во всей красе», используя для этого самые различные инструменты хореографического искусства. И пусть балет стал ещё более провокационным и откровенным, нежели прежние работы хореографа, он выполнил главную задачу – иллюстрировал мощно ярко и наглядно образ и состояние современного человечества.

|

|

Если первый акт-это путь на вершину, второй - стремительное падение. Первый шаг-это убийство тех самых безликих сопровождающих Дориана в его бесконечных тусовках, второй – потеря бесценной красоты, которая переходит к двойнику Грея - официанту, встреченному на злополучной дискотеке. Опустошённый стареющий герой решается на последний отчаянный шаг – он убивает фотографа и двойника и умирает сам, таким образом приобретая, как ни печально это осознавать, столь желанное бессмертие.

Если первый акт-это путь на вершину, второй - стремительное падение. Первый шаг-это убийство тех самых безликих сопровождающих Дориана в его бесконечных тусовках, второй – потеря бесценной красоты, которая переходит к двойнику Грея - официанту, встреченному на злополучной дискотеке. Опустошённый стареющий герой решается на последний отчаянный шаг – он убивает фотографа и двойника и умирает сам, таким образом приобретая, как ни печально это осознавать, столь желанное бессмертие..jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.