| На сайте всего: анкет коллективов 689; имен 789; новостей 1269; публикаций 1293; фоторепортажей 813; объявлений на форуме 3832; объектов на картах 430. |

22/04Танец как жизнь

Несмотря на то, что XIX сезон Dance Open переносится на осень, балетная жизнь кипит прямо сейчас — теперь ещё и online. Организаторы подготовили целый марафон в виртуальном пространстве с разнообразным контентом: креативным, развлекательным, образовательным, познавательным…

На «Фонтанка.ру» представлен проект «Танец как жизнь». Чтобы зрители могли легко разобраться в азах и тонкостях танцевального искусства и поддержать искромётную беседу в антракте, известные данс-критики ответили на очевидные (и не очень) вопросы о балете. Вопросы принимаются с 17 до 24 апреля 2020.

Тело и техника Сколько должна весить балерина? Отвечает балетный критик Анна Гордеева: Жесткие цифры соотношения роста и веса определяют лишь балетные школы — московское училище, например, дает такое соотношение для выпускного класса — если у девушки рост 174 сантиметра, она не может весить более 47 килограмм, а молодой человек ростом 184 сантиметра должен вписываться в 57 килограмм. В театре же «физика» соревнуется с артистизмом. Марис Лиепа в свое время отчеканил «тяжел не вес, а характер» — и пресек разговоры, что кто-то там из партнерш слишком толст. Балерины времен Мариуса Петипа были невысоки ростом и значительно более упитанны, чем наши современницы (высоких поддержек не было, то есть мужчины не мучились, держа над головой фигуристых красоток). Затем акселерация и эволюция балетной техники сказали свое слово: теперь классическая танцовщица обязана быть невесомой и обладать длинными конечностями. В классическом балете ситуация с весом в ближайшее время в принципе измениться не может — это просто вопрос выживания танцовщика, от массы партнерши в буквальном смысле зависит его здоровье. В будущем, конечно, можно представить себе, что балет освоит изобретаемые сейчас учеными экзоскелеты и держать девушку в воздухе будут не мышцы партнера и не его позвоночник, а невидимые зрителю металл и пластик. Но так обстоит дело именно в балете; современный танец, искусство гораздо менее «воздушное» и при этом значительно более демократичное, позволяет выходить на сцену артистам совсем разных форматов. А танцовщики-«крепыши» бывают? Отвечает балетный критик Анна Гордеева: В случае с танцовщиками (которых редко кто поднимает на высокие поддержки, хотя в современных балетах случается всякое) «идеал» вообще понятие смутное. Есть «идеальные», точеные принцы, которе вызывают вздохи у дам, но танцуют не так чтобы очень; есть крепко сбитые артисты, на третью секунду полета над сценой заставляющие всех поверить, что вот только таким принц и может быть. «Физика» всегда сдается артистизму — именно поэтому до сих пор жив и процветает балет как Искусство с большой буквы.

В каких фигурах танца артисты балета проявляют сверхспособности человека? Отвечает балетный критик Анна Гордеева: Тут есть разные мнения, но лично я убеждена, что работа балерин и танцовщиков физических «сверх"способностей не требует. Человеку от природы дано очень много, надо только разумно это использовать — а остальному учат в школе. При этом балетная работа требует сверхспособностей артистических — вот этого самого искусства вложения души, огня, порыва в каждое движение. Если на сцене Артист с большой буквы — публика даже не задумается о том, дан ему был от природы прыжок или он научился поднимать себя в воздух годами исступленных репетиций.

Почему фуэте — именно 32? Отвечает балетный критик Анна Галайда: Кто сказал, что фуэте должно быть именно 32? Порой их бывает четыре, нередко — шестнадцать, а порой и 64. Слово «фуэте» произошло от французского fouetter — хлестать. И чаще всего любители балета подразумевают под этим термином движение, действительно напоминающее распрямляющийся и скручивающийся в воздухе хлыст — резкие стремительные повороты вокруг собственной оси, когда одна нога, которую принято называть «опорной», резко вскакивает при каждом повороте на пуанты, а вторая, «рабочая», резко выбрасывается в воздух под прямым углом и сгибается. Именно так выглядят самые знаменитые фуэте, которых с замиранием сердца ждут в «черном» па-де в «Лебедином озере», в па-де из «Пламени Парижа» или у царицы Мехменэ Бану в сцене погони в «Легенде о любви». Во второй половине XIX века этот трюк изобрели итальянские танцовщицы, не знавшие себе равных в виртуозности. В России его впервые показала в балете «Золушка» Пьерина Леньяни, потом повторившая его в «Лебедином озере», где она была первой Одиллией. Этот трюк настолько поразил юную Матильду Кшесинскую, которая мечтала о реванше у итальянок, что вместе со своим наставником Николаем Легатом она ежедневно проводила в репетиционном зале часы, пытаясь проанализировать и освоить методику его исполнения — и добилась цели. В наши дни фуэте научились усложнять двойными и тройными поворотами и даже поворотом, соединенным с прыжком. Трюк исполняют и мужчины — например, датчанин Харальд Ландер вставил его в свои «Этюды», а Юрий Григорович — в вариацию Щелкунчика-принца. Но сегодня мало кто отваживается исполнить фуэте по классическим канонам — в центре сцены, не сдвигаясь с места, «на почтовой марке», как писали рецензенты. Источник: Фонтанка.ру Просмотров 2339 Последние новости

|

Новости Развлечение с поучением

Южноафриканское шоу Форум завершен: подводим итоги и делимся впечатлениями!

20 июня состоялся Гала- концерт В Большом театре мировая премьера балета "Дягилев"

На Новой сцене Большого Чистосердечное китайское признание

Путешествие легендарного пейзажа Весна патриарха

Танцовщик Георги Смилевски ПолянаАртФест

Конференции, мастер-классы ... Урал Опера Балет

Сказки Перро "ПолянаАртФест

Старт приема заявок Мулен Руж

|

Публикации Балет на Байкале

Международный фестиваль Ваше тело врет?

18 лет преподаю танцы, 13 из них бачату! До старта Форума осталось 30 дней

На форуме ожидается около 2000 человек Движение развивает мозг

Физическое развитие Инклюзивные балы в России

К новым высотам Творец должен быть недоволен собой

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина

Таточка стала действительно одной из нас Про шоу

Состовляющие шоу Приморье переживает массовое увлечение балетом

|

|

|

||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

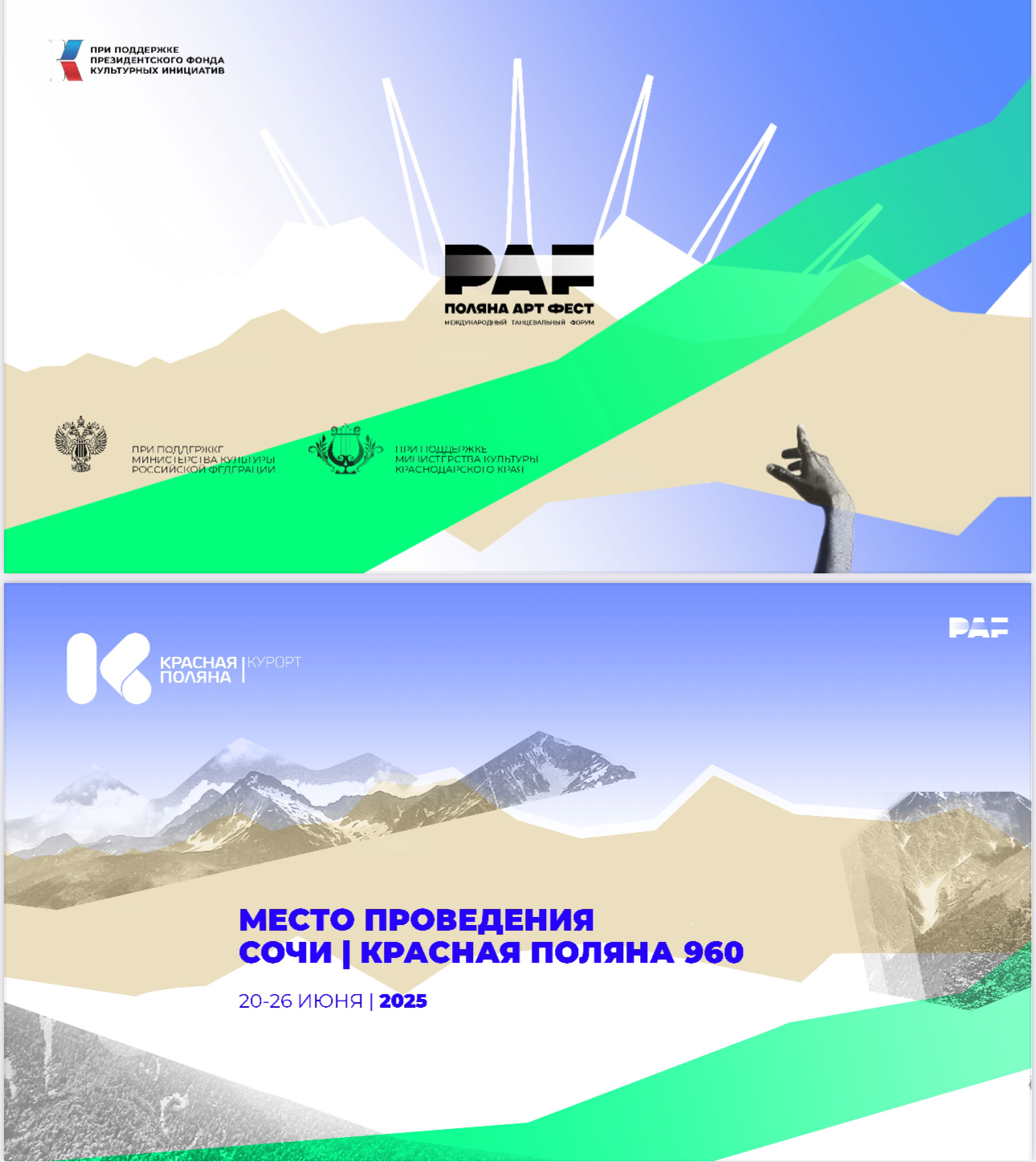

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.