| На сайте всего: анкет коллективов 689; имен 789; новостей 1269; публикаций 1293; фоторепортажей 813; объявлений на форуме 3832; объектов на картах 430. |

16/10Игорь Колб: "Феномен Нижинского подобен загадке Моны Лизы"

Заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб уже давно пробует себя в самых разных направлениях хореографического искусства: как солист балета, постановщик, автор и участник многочисленных балетных проектов, преподаватель.

Мы встретились с артистом в Академии балета Бориса Эйфмана накануне премьеры нового проекта продюсерского центра Open Art – гала-концерта «Dance.Dance.Dance. Нижинский», посвященного 130-летию со дня рождения легендарного танцовщика. — Игорь, какое место в вашей карьере занимает преподавательская деятельность, ведь у вас сегодня очень много партий в репертуаре Мариинского театра и работы в собственных проектах? — Предложения преподавать поступали несколько лет тому назад сразу из трех мест. Сначала из Санкт-Петербургской Консерватории, куда я после её окончания, честно говоря, совсем не собирался возвращаться. Когда я учился в Консерватории по классу «балетмейстер-репетитор», то одновременно работал в Мариинском театре. Совмещать с обучением практически невозможно! Это было тяжело, я брал академический отпуск. И хотя пришел в Консерваторию по приглашению Никиты Александровича Долгушина и учился у Габриэллы Даниеллы Комлевой, Нинель Петровой (блистательных педагогов!), но не предполагал, что когда-то воспользуюсь полученной специальностью. В результате меня пригласили преподавать именно в Консерваторию! Затем я получил аналогичное предложение от Бориса Эйфмана, и вот уже второй год одновременно преподаю в двух местах. — Вы закончили хореографическое училище в Минске, в Консерватории с вами работали последователи Вагановской школы, от которой хореографический опыт Бориса Эйфмана отличается достаточно серьезно. А какую хореографическую школу вы передаете своим ученикам? — Белорусское государственное хореографическое училище я заканчивал в классе у Александра Ивановича Коляденко, который является учеником Александра Пушкина в Петербурге. Именно эту школу я и передаю своим ученикам. На втором курсе в 1995 году, меня привезли на конкурс Vaganova Prix, где мне присудили третью премию. После чего поступило предложение остаться учиться в Петербурге. Но я вернулся в Минск к своему педагогу А.И. Коляденко, чему бесконечно рад. — В чем вы видите специфику обучения в Академии Бориса Эйфмана? — Думаю, что на сегодняшний день Академия — это уникальное место. Детей здесь принимают с первого класса, но сначала они занимаются акробатикой, гимнастикой, бальными танцами, всесторонне развиваются. И только с четвертого класса — классическим танцам. В процессе обучения приходят такие предметы, как модерн и разные направления современного танца. Хореографическое образование в Академии Бориса Эйфмана шире, чем где бы то ни было: это уникальное заведение. — С этой точки зрения, вы, как премьер Мариинского театра, не считаете, что сегодняшний репертуар Мариинки несколько «музейный» при современном развитии хореографического искусства? — Театр по-прежнему был и остается Домом Петипа. То наследие, которое оставил Петипа, является бесценным. К счастью или сожалению, не существует фонда его имени, однако во всех театрах мира в репертуаре присутствуют наименования таких спектаклей, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», в основе которых хореография именно Петипа, благодаря тому, что Мариинский театр хранит традиции. И не надо ставить «музейность» в укор, надо считать это заслугой. Также ошибочно считать, что балет в Мариинском не развивается: каждый год проходит workshop для молодых балетмейстеров, и у них есть возможность показать свои работы не где-нибудь, а на легендарной сцене. Это, несомненно, движение вперед. Ведь репертуарную политику сегодня решает не балетмейстер, а менеджер, который приглашает постановщика в театр. Это раньше в Большом балетном театре был Григорович, в Кировском — Виноградов, в МАЛЕГОТе — Боярчиков. И я также воспитывался на спектаклях Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, которые ставил Валентин Николаевич Елизарьев. Мы не пропускали ни одной постановки, росли и взрослели на этих спектаклях, обретая нестандартное мышление. — В ваших балетных проектах вы выступаете в роли хореографа? — Я попробовал себя в этой роли, но понял, что это не мое: в этом случае отказаться от всего остального, заниматься только этим. Есть артисты, которые ставят для самих себя — это для меня нереальная сложность, потому что мне нужно видеть со стороны реализацию своей мысли. Я в хорошем смысле авантюрист, готов к рискованным шагам, даже иногда не предполагая, получится это или нет. Как, например, проект Dance. Dance. Dance, где я — автор идеи и художественный руководитель. С продюсером Сергеем Величкиным нашим желанием было объединить в одном вечере трех премьеров Мариинского театра (Игорь Колб, Данила Корсунцев и Евгений Иванченко — Прим. Авт.) и дать им возможность выбора балетмейстеров-постановщиков, музыки, идей, которые впоследствии воплотились в три одноактных спектакля на сцене Александринского театра. В этом году проект нашел продолжение в новом событии, посвященном юбилею Вацлава Нижинского, в котором я минимально принимаю участие как артист, а в большей степени как художественный руководитель. — Почему ваш гала-концерт посвящен именно Нижинскому? — Конечно, это связано с юбилейной датой легендарного танцовщика. Думаю, что он был самой мифической личностью в истории мирового балета: у нас есть огромное количество отзывов о его танце, восторженных воспоминаний и впечатлений, но у нас нет ни одной записи танца Нижинского, хотя это было возможно сделать в то время. Вспомним хотя бы Анну Павлову, которая хранила кинопленки с записями своих выступлений, а потом в конце жизни сама дала распоряжение их сжечь… Однако гениальный Дягилев запретил делать съемки выступлений Вацлава Нижинского, что, собственно, и создало миф. Мы читаем о том, что этот танцовщик перелетал всю сцену в прыжке и совершал нечто невероятное на сцене. Но каким был действительно Нижинский? Мы об этом никогда так и не сможем узнать. В этом году мне наконец-то довелось попасть на могилу Нижинского в Париже и увидеть памятник артисту, где он воплощен в скульптуре Петрушки. Это событие очень растрогало меня. Феномен Нижинского подобен загадке Моны Лизы, которую можно разгадывать всю жизнь. — Что вы как танцовщик исполняете в проекте «Нижинский»? И кто еще участвует в гала-концерте? — Я исполню фрагмент из балета «Шехеразада», в «Петрушке» солирует ведущий танцовщик Большого театра Артем Овчаренко, «Послеполуденный отдых Фавна» станет премьерой для Руслана Скворцова, артиста-премьера Большого театра, а ведущая солистка Большого Кристина Кретова впервые исполнит роль Нимфы в той же постановке. Джулиан Маккей, солист Михайловского театра, впервые выйдет на сцену в роли Юноши в «Шопениане», Екатерина Осмолкина танцует в «Прелюде», и тоже в первый раз. Хореография и костюмы аутентичны постановкам, в которых участвовал сам Нижинский. — А когда произошла ваша первая встреча с Вацлавом Нижинским? — О Нижинском я впервые услышал от Никиты Александровича Долгушина, который переносил для меня миниатюру «Видение розы» в Минске и не просто объяснял, мне 17-летнему юноше, как он видит эту хореографию, а размышлял, как это предположительно исполнял Нижинский. Никита Александрович был удивительным педагогом, наставником, хореографом: он придавал значение каждой детали образа — в танце, в костюме. Уже в театре из репертуара Нижинского ко мне пришли партии из «Шопенианы», «Шехеразады», «Послеполуденного отдыха Фавна». — Вы немало работали за границей. Где интереснее танцовщику — у нас или там? — Я думаю, что всё зависит не от места, а от человека: надо использовать все возможности, которые дает тебе жизнь, а не искать причины, чтобы отказаться. Например, интересно не столько найти именитого хореографа, с которым я мог бы работать, сколько предоставить возможность талантливому, молодому, но пока неизвестному хореографу. Автор: Ирина Тарасова Источник: ClassicalMusicNews Просмотров 1475 Последние новости

|

Новости Развлечение с поучением

Южноафриканское шоу Форум завершен: подводим итоги и делимся впечатлениями!

20 июня состоялся Гала- концерт В Большом театре мировая премьера балета "Дягилев"

На Новой сцене Большого Чистосердечное китайское признание

Путешествие легендарного пейзажа Весна патриарха

Танцовщик Георги Смилевски ПолянаАртФест

Конференции, мастер-классы ... Урал Опера Балет

Сказки Перро "ПолянаАртФест

Старт приема заявок Мулен Руж

|

Публикации Балет на Байкале

Международный фестиваль Ваше тело врет?

18 лет преподаю танцы, 13 из них бачату! До старта Форума осталось 30 дней

На форуме ожидается около 2000 человек Движение развивает мозг

Физическое развитие Инклюзивные балы в России

К новым высотам Творец должен быть недоволен собой

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина

Таточка стала действительно одной из нас Про шоу

Состовляющие шоу Приморье переживает массовое увлечение балетом

|

|

|

||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

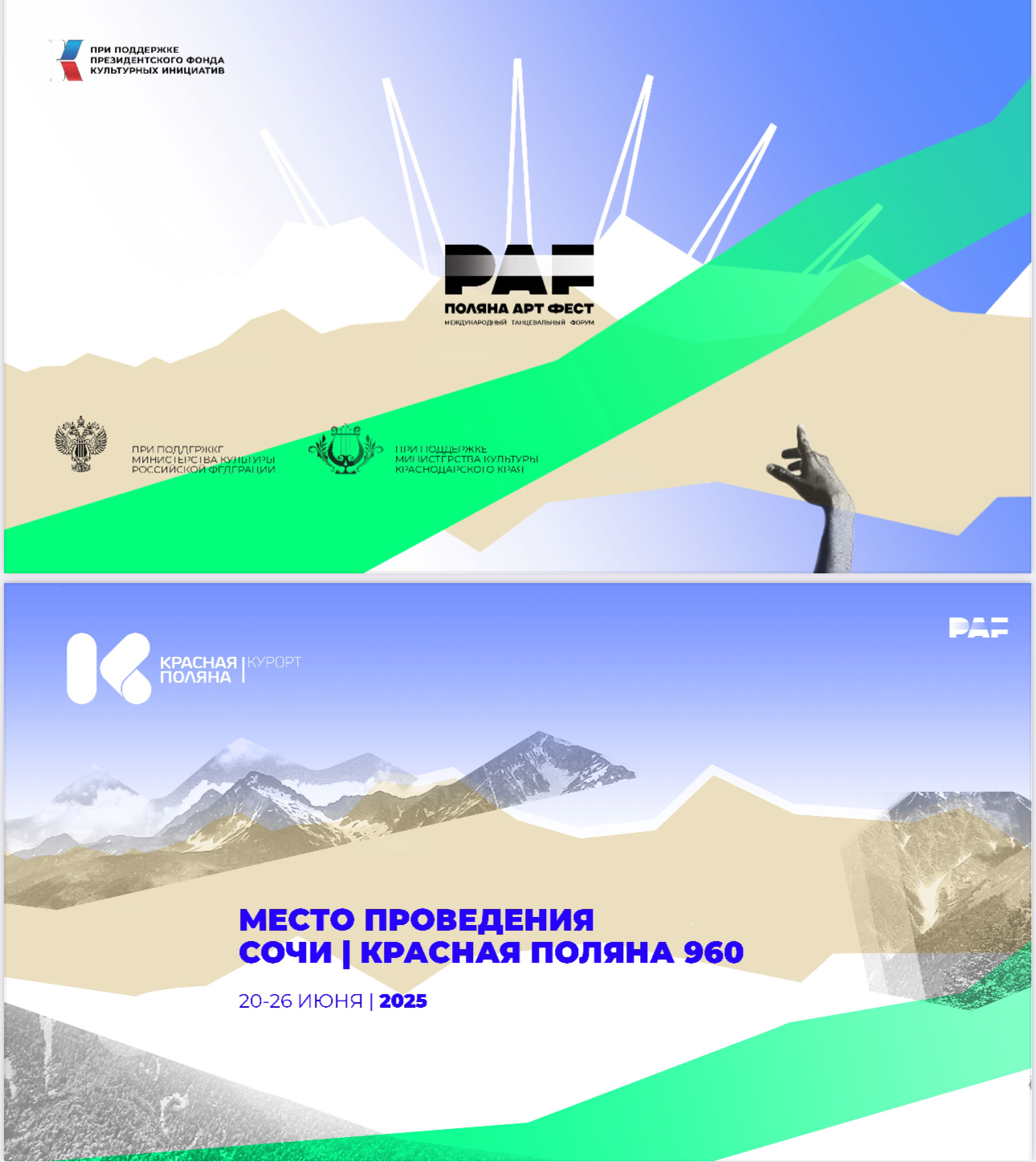

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.