| На сайте всего: анкет коллективов 689; имен 789; новостей 1264; публикаций 1289; фоторепортажей 813; объявлений на форуме 3832; объектов на картах 430. |

17/10Король танцует

"Приказ короля" в Урал Опере. Гид по ключевой балетной премьере сезона. Празднества в честь юбилея Мариуса Петипа, балетмейстера Императорских театров и автора главных балетных блокбастеров мирового репертуара, подходят к кульминации — но парадоксальным образом не в Петербурге, где Петипа служил без малого полвека, а в Екатеринбурге, где при жизни Петипа даже еще не был построен оперный театр. 11 октября в театре «Урал Опера Балет» (так теперь называется екатеринбургский театр) пройдет мировая премьера балета «Приказ короля» — а 14 октября этим спектаклем откроется международный «Урал Опера Балет Фест». Почему в эти дни стоит отправиться на Урал, объясняет Софья Дымова.

Фигура отца: Мариус Петипа Герой премьеры — младший отпрыск большого французского артистического клана, не сумевший сделать карьеру танцовщика в Европе, бежавший от французского правосудия в провинциальный Петербург и оставшийся в России до конца дней. Здесь он сначала танцевал и ставил небольшие балеты и танцы в операх, затем удачно выступил с несколькими большими спектаклями и вскоре возглавил труппу. В годы повсеместного умирания классического балета Петипа сохранил его в Петербурге — словно ветхозаветный строитель ковчега. Он и в профессии прожил невероятно долгую жизнь, подобно библейским старцам: 56 лет работал только в России, из них 34 года находясь во главе Императорского балета. Петипа — автор всех главных балетов, обеспечивающих сегодня кассу большим и малым театрам: он сочинил «Баядерку» и «Спящую красавицу», придумал балет про Дон Кихота и написал сценарий «Щелкунчика», спас от забвения поставленные его предшественниками «Жизель», «Эсмеральду» и «Корсара»; «Лебединое озеро» после премьерного провала было возвращено к жизни при его участии. В начале XXI века балеты Петипа больше всего похожи на египетские пирамиды: колоссальный масштаб, прочнейшая конструкция, сопутствующий священный трепет. Образ растиражирован в сувенирах — каждая труппа может иметь своего карманного Петипа, ощущать причастность к Великому Имперскому Искусству и зарабатывать на этом во время гастролей где-нибудь в глухой азиатской (а хоть и европейской) провинции. Мраморная облицовка пирамид в Гизе давно растащена, а сами они разграблены — так и начинка балетов Петипа, хореографическая и сценографическая, за ХХ век претерпела необратимые изменения. Этот процесс — следствие бесконечных редакций: на спектакли Петипа еще в конце жизни маэстро смотрели как на машины, нуждающиеся в улучшениях и поправках. И в год, когда Мариусу Петипа, которого по справедливости называют главным человеком в истории русского балета, исполнилось 200 лет, главный вопрос состоит в том, с чем мы пришли к этой дате.

Новое название: 1886—2018 На этот вопрос театр в Екатеринбурге, как кажется заочно, попытался ответить максимально честно — не стал делать очередную редакцию «Баядерки» или «Спящей красавицы» и не пытался реконструировать спектакль конца XIX века: для этого в Екатеринбурге нет ни сцены надлежащего размера, ни труппы на уровне Императорской. На Урале вспомнили, что кроме «Спящей» и «Баядерки» Петипа вообще-то поставил еще почти шесть десятков балетов, — и решили прочесть те сценарии великого юбиляра, что давно вышли из театрального обихода. Их в самом деле стоит прочесть, тем более что сегодня сделать это не так уж и трудно: к юбилейной дате Российская национальная библиотека опубликовала добрую их порцию. Во-первых, действие балетов Петипа — если только воспринимать написанное всерьез — закручено посильнее, чем в хорошей экранной мелодраме, а иногда принимает замечательный психоделический оттенок (обратите внимание на балет «Ненюфар» про кувшинку-убийцу и дедушку-водяного). Во-вторых, если отвлечься от курьезной стороны сценариев, по этим текстам видно, как Петипа проектировал и сооружал свои балеты, как долго вынашивал сценические идеи, по-разному раскладывая пасьянсы классических и демихарактерных ансамблей, пока не находил идеальные пропорции большого зрелища. Проще говоря, по прочтении этих сценариев становится ясно, откуда произрастают всем знакомые «Спящая красавица», «Баядерка» и «Лебединое озеро». Название «Приказ короля» взято не с потолка — такой балет Петипа ставил в 1886 году, переделав (как он часто поступал) модную парижскую новинку: годом раньше в Opéra-Comique возобновили оперу Делиба «Так сказал король». В «Приказе» 1886 г. король вызывал некоего графа, отца четырех дочерей, и приказывал ему представить ко двору сына. Новый балет Вячеслава Самодурова не имеет с этой фабулой ничего общего. Название стоит читать в символическом ключе: в «Приказе» 2018 г. фигура короля ассоциируется с Людовиком XIV, танцовщиком и зачинателем профессионального хореографического искусства. Сценарий нового спектакля выглядит квинтэссенцией балетов Петипа, попыткой выявить общие для них черты — нечто вроде физиогномического эксперимента с наложением друг на друга фотопортретов множества разных людей.

Новая музыка: Анатолий Королев Для премьеры театром была заказана новая партитура — и на ее автора определенно стоит обратить внимание. Петербуржец Анатолий Королев до сих пор остается неузнанным персонажем российской сцены — как почти все его ровесники и однокашники по Ленинградской консерватории, в первую очередь, Юрий Красавин, чья «Пахита» с прошлого сезона идет в той же Урал Опере (и вот-вот будет показана в Петербурге на фестивале «Дягилев P.S.»). Премьеры сочинений Королева время от времени проходят в Петербурге, но, кажется, первым исполнением дело всякий раз и ограничивается. Каждое из этих исполнений существует в единственной записи: все они собраны на собственном канале композитора на YouTube, и тем, кто хоть немного интересуется современной академической музыкой, необходимо туда заглянуть. Мало кто из ныне живущих композиторов столь мастерски обращается с большим симфоническим оркестром, мало кто умеет столь же естественно переключаться между диаметрально противоположными стилями и языками и обладает специфическим, чисто музыкальным чувством юмора. Королев прежде балетов не писал и почти не соприкасался с театральной сферой (если не считать мини-оперы на текст хармсовских «Четырех иллюстраций…»), но сам тип мышления композитора во многом театрален — кому, например, еще придет в голову устраивать фортепианный концерт в виде лекции о марсианских народных танцах? Королеву, кажется, одинаково легко даются миниатюра и крупная форма, он равно убедительно предстает ироничным и патетичным, склонен к парадоксальным жанровым столкновениям и отнюдь не чужд гротеска и эксцентрики — полный набор качеств, необходимых для большой музыкальной сцены. Хореографы особо должны оценить свойство, которое академик Асафьев некогда назвал мускульностью ритма, — даже странно, что балетный театр до сих пор не забрал Королева в рабство: феерический Скрипичный концерт, блистательный концерт для оркестра «Фигура речи», да хоть бы и электронный «Мастер модуляций в клубе имени Мёбиуса» (69-летний Королев с электроникой работает много) просятся быть станцованными.

Новая хореография: Вячеслав Самодуров Постановщик «Приказа короля» в представлениях не нуждается. После триумфов на «Золотой маске» имя Вячеслава Самодурова и екатеринбургскую труппу, восставшую под его руководством из небытия, запомнили профессионалы. После «Ромео и Джульетты» в Екатеринбурге и «Ундины» в Большом — приветили зрители самых разных возрастов и вкусовых предпочтений. Сегодня Самодуров — один из немногих российских хореографов, работающих с пуантным танцем и, шире, с классической традицией в целом — получая за это упреки в подражательстве и инфантильности, но всякий раз умудряясь отыскать в комбинировании знакомых па новое эмоциональное наполнение. Самодуров — едва ли не единственный в России постановщик, экспериментирующий с большой формой в попытке нащупать равновесие между прямым нарративом и ассоциативностью: примером тому и трехактная «Ундина», и камерный «Поцелуй феи» в Перми. Судя по обрывочной информации о сценарии нового балета, «Приказ короля» выглядит важной вехой на этом пути. В «Приказе короля» Самодуров объединил вокруг себя авантюристов, впервые ступающих на балетную территорию, — главного художника «Ленкома» Алексея Кондратьева (несколько лет назад он стал первым, кто впустил на сцену Урал Оперы современный дизайн: до тех пор в театре предпочитали исключительно писаные декорации) и Анастасию Нефедову, главного художника «Электротеатра Станиславский», чьи феерические работы в «Синей птице» или «Сверлийцах» говорят за себя сами. Большие балеты сегодня остро востребованы, котировки танцевальных мелодрам вновь подскочили, а публика по-прежнему падка до созерцания монарших особ, разодетых в богатые костюмы, и желает, чтобы ее регулярно отправляли в путешествие по славному имперскому прошлому русского балета. Как в 2018 году построить большую форму в балете — и не впасть при этом в бытописательскую вульгарность? Можно ли сегодня запросто взять и поставить феерию «в духе Петипа» — в столь чаемом российским зрителем «имперском вкусе»? Ответы на эти два вопроса составляют главную интригу «Приказа короля». Автор: Софья Дымова Источник: Colta Просмотров 2102 Последние новости

|

Новости ПолянаАртФест

Конференции, мастер-классы ... Урал Опера Балет

Сказки Перро "ПолянаАртФест

Старт приема заявок Мулен Руж

Скончалась балетмейстер Джанет Фараон Артисты ансамбля "Донбасс" поздравили "Вольную степь"

И это прекрасно! Балетный спектакль "Две Анны"

БДТ, Санкт-Петербург Эдиповы па

"Лебединое озеро" Патриса Барта TURAN-IAF приглашает!

02 мая - 07 мая 2025 года One Dance Championship по Caribbean Mix на Moscow Ball 2024

|

Публикации Иклюзивные балы в России

К новым высотам Творец должен быть недоволен собой

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина

Таточка стала действительно одной из нас Про шоу

Состовляющие шоу Приморье переживает массовое увлечение балетом

Почему в Приморье? Что такое классический русский балет?

8 вещей, которые важно знать Танцы Африки: ритм и истоки

Стили танца Африки Балетмейстер и хореограф: в чем разница?

Две стороны одной медали Ведение социальных сетей - одно из самых важных правил

|

|

|

||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

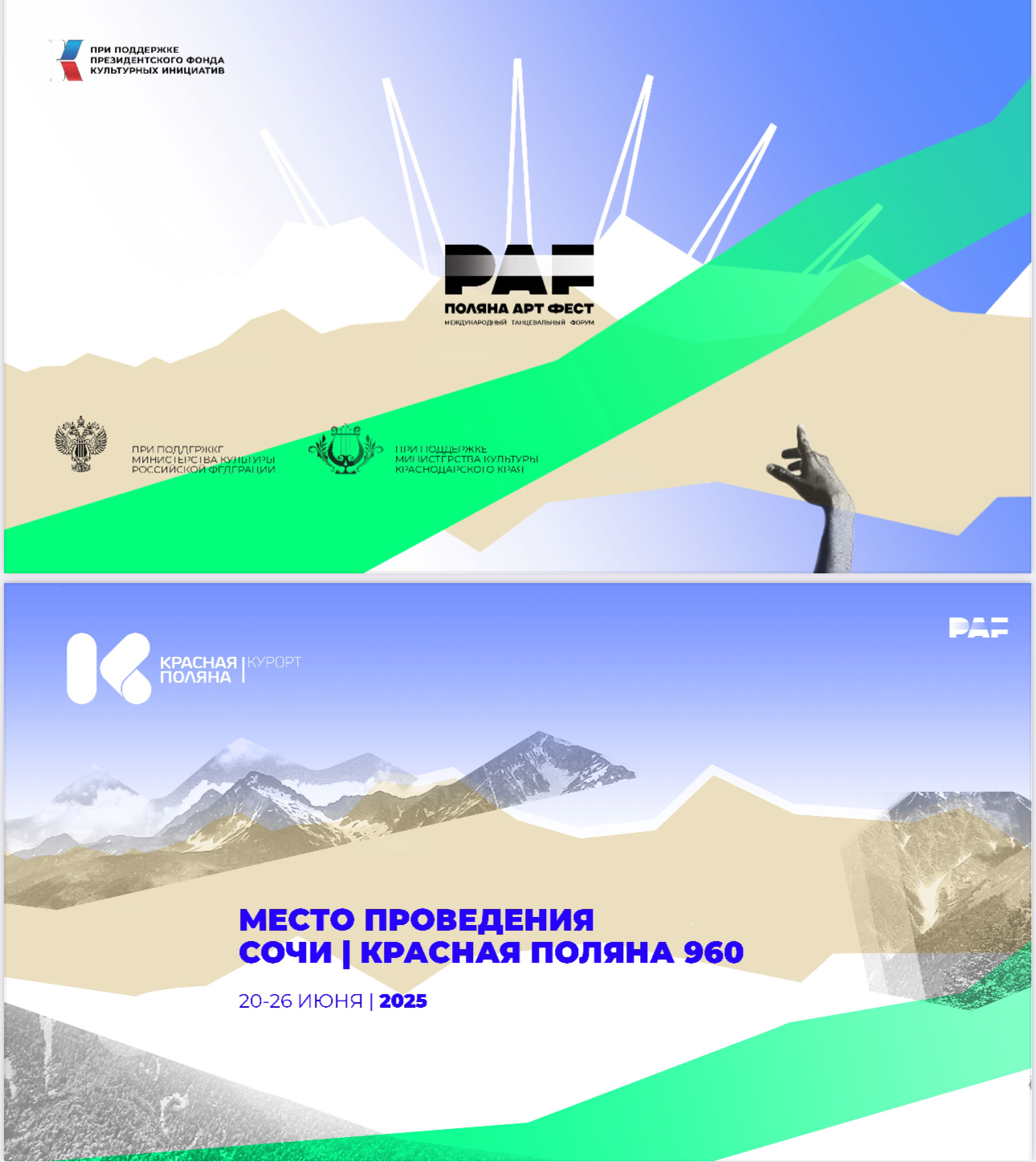

.jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  Ансамбль "Донбасс" прибыл из ДНР в Ставрополь, чтобы поздравить местных коллег-музыкантов с 20-летием. С казачьим ансамблем песни и пляски "Вольная степь" дончан связывают давняя дружба и многократные совместные выступления.

Ансамбль "Донбасс" прибыл из ДНР в Ставрополь, чтобы поздравить местных коллег-музыкантов с 20-летием. С казачьим ансамблем песни и пляски "Вольная степь" дончан связывают давняя дружба и многократные совместные выступления. В Северной столице состоялась - необычная балетная премьера. Во-первых, она была представлена на сцене Большого драматического театра (БДТ). Во-вторых, готовитовила ее для Петербурга московская команда, в составе которой сплошь звездные имена.

В Северной столице состоялась - необычная балетная премьера. Во-первых, она была представлена на сцене Большого драматического театра (БДТ). Во-вторых, готовитовила ее для Петербурга московская команда, в составе которой сплошь звездные имена. Балет Берлинской государственной оперы возобновил хит своего репертуара — "Лебединое озеро

Балет Берлинской государственной оперы возобновил хит своего репертуара — "Лебединое озеро IX-й

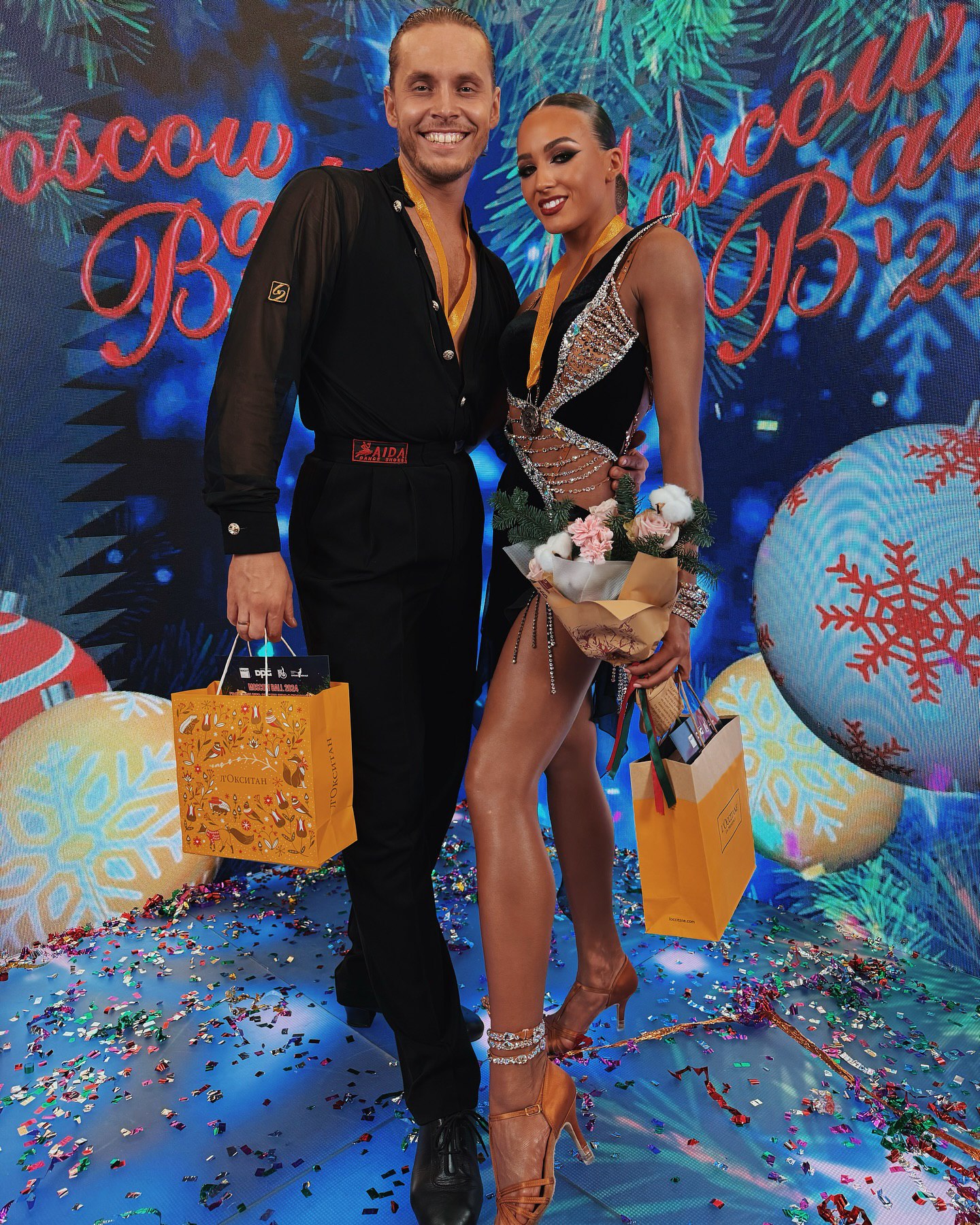

IX-й И еще один обзор участников чемпионата по одному танцу уже по карибским танцам. Комментирует финал "Кубка Деда Мороза и Снегурочки" по танцу меренге на Moscow Ball 2024 Анастасия Демидова, чемпионка России WADF по salsa и bachata, чемпионка Европы WADF по salsa и bachata.

И еще один обзор участников чемпионата по одному танцу уже по карибским танцам. Комментирует финал "Кубка Деда Мороза и Снегурочки" по танцу меренге на Moscow Ball 2024 Анастасия Демидова, чемпионка России WADF по salsa и bachata, чемпионка Европы WADF по salsa и bachata. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену. Сегодня посмотреть классический балет на сцене невозможно. Это будет не он, а позднейшие советские редакции редакций, с обломками подлинника. Чтобы разглядеть в этих редакциях настоящий классический балет, нужно хорошо знать матчасть

Сегодня посмотреть классический балет на сцене невозможно. Это будет не он, а позднейшие советские редакции редакций, с обломками подлинника. Чтобы разглядеть в этих редакциях настоящий классический балет, нужно хорошо знать матчасть При словах Африканский танец, наверное, у многих появляется ассоциация с человеком, танцующим под звук барабанов и абсолютно владеющим всеми частями тела, которые умело подчеркивают ритм.

При словах Африканский танец, наверное, у многих появляется ассоциация с человеком, танцующим под звук барабанов и абсолютно владеющим всеми частями тела, которые умело подчеркивают ритм.  В современном танцевальном мире одну из главных ролей занимает имидж в социальных сетях. Благодаря блогам танцоры не только набирают популярность, но и развивают и делают более известными танцевальные направления. Как набрать подписчиков? Чем привлечь аудиторию? Для чего вести блог?

В современном танцевальном мире одну из главных ролей занимает имидж в социальных сетях. Благодаря блогам танцоры не только набирают популярность, но и развивают и делают более известными танцевальные направления. Как набрать подписчиков? Чем привлечь аудиторию? Для чего вести блог?