1 марта 2016 на фестивале «Золотая маска» стартовала программа «Маска+» — своего рода фестиваль внутри фестиваля, ежегодно собирающий новые и актуальные постановки со всей России. В этом году ее кураторы Александр Вислов, Марина Шимадина и Анна Банасюкевич разбили программу на две темы: «Война и миф: театральное преломление истории» — в нее попали спектакли, исследующие исторические и военные мифы в противовес порождающей их идеологии, и «Новый театр: формы и тенденции», в которую включили спектакли, заглядывающие на смежные с театром территории, и ищущие новые способы контакта со зрителем.

Новый театр: формы и тенденции

«Топливо» (Pop Up Театр, Петербург)

Спектакль Семена Александровского по документальной пьесе Евгения Казачкова, написанной на основе многочасовых бесед с Давидом Яном, физиком-ядерщиком, программистом, изобретателем и бизнесменом, основателем компании ABBYY. Это не просто байопик об интересном человеке или история успеха — перед нами история жизни, рассказанная от первого лица и структурированая по нескольким главам; в какой-то степени -- история воплотившейся в жизнь утопии. Театральная фигура Яна, текст которого в форме лекции прочитан актером Максимом Фоминым, способна удовлетворить ощутимую тоску современного театра по герою.

«Лекция о нечто» (Театр post, Петербург)

Вторая (после «Лекции о ничто») часть диптиха лидера театра post Дмитрия Волкострелова по теоретическим трудам композитора и мыслителя, классика минимализма Джона Кейджа. «Лекция о нечто» изучает, в первую очередь, взаимоотношения зрителя и зрелища. Но если Кейдж задается вопросом, что есть музыка, то спектакль Волкострелова, как и другие работы театра post, экспериментирует со стереотипным представлением о театре. Зрители сидят спиной к белому кубу, по трое с каждой из его сторон. Перед ними – экран. Каким будет спектакль – определяют сами зрители с помощью пультов: можно выбрать аудио- и видеодорожку. Фактически, спектакль предлагает зрителю не только новые, непривычные взаимоотношения с театром, но и воспроизводит определенную общественную модель, накладывая на человека ответственность за себя и за соседей, ставя его перед конкретным выбором.

«Му-му» (Новокузнецкий театр драмы)

Постановка Талгата Баталова, сделанная в Новокузнецке, выросла из лабораторного опыта -- это спектакль, в котором зритель вынужден почувствовать себя в шкуре пятиклассника. Постановка выстроена в форме школьного урока по литературе, на котором дотошная учительница пытается добиться от своих подопечных каких-то мыслей или хотя бы слов о тургеневской повести. По сути, это сатира, которая, в то же время, выводит зрителя из безопасного положения, заставляет почувствовать то же чувство неловкого напряжения, что испытывают здесь «ученики». Вообще, «Му-му», не про школу – скорее про то, как непросто добиться подлинной, не формальной, коммуникации сегодняшнего человека и классического текста.

«СЛОН» (Мастерская Брусникина)

Спектакль Андрея Стадникова, выпущенный на курсе Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ ищет новые формы для разговора о несвободе. Путь к постановке был долгим: сначала задумывался спектакль о Соловецком лагере, о лагерной театральной самодеятельности. Потом замысел расширился до объемного высказывания о метаморфозах человеческой природы в условиях заключения, о том, как рождается насилие и подчинение. В постановке, вышедшей из специфических театральных пространств (сначала играли на заводе «Кристалл», теперь — в специальном помещении на Трубной площади) используются разные средства языка. В первой части, основанной на репертуарных пьесах лагерных театров -- декламация и экспрессивная пластическая композиция. Во второй -- шумовая, медитативная инсталляция, позволяющая почувствовать безвременье несвободы, в третьей -- коллаж разыгранных сцен из знаменитых киносценариев.

«Горькие слезы Петры фон Кант» (Красноярский ТЮЗ)

Спектакль по сценарию Райнера Вернера Фассбиндера, рассказывающем о впавшей в болезненную рефлексию богатой женщине, во всех смыслах приблизившей к себе молодую знакомую. Постановка Юлии Ауг хоть и заставляет вспомнить эстетский, болезненный и подробный фильм немецкого киноклассика, прямого сравнения избегает. Ауг препарирует женский замкнутый мир, исключивший мужчину, превративший его в воспоминание. Гибельную борьбу светскости и внешних приличий с необузданным и неотвратимым чувством актрисы Красноярского ТЮЗа играют подробно, но без жеманной театральности. Камерная, почти статичная история, здесь выстроена на контрасте стильного и холодного антуража с грубыми, концентрированными эмоциями.

«Война и миф: театральное преломление истории»

«Фронтовичка». Русский драматический театр им. Бестужева (Улан-Удэ)

Востребованная на российском театральном пространстве пьеса Анны Батуриной, ученицы Николая Коляды, рассказывает о судьбе сержанта Марии Небылицы. Вернувшись с войны, она так и не смога приспособиться к мирной жизни, оказавшейся не менее грубой и подлой, чем фронтовая. Новый худрук Бестужевского театра, магистрант ЦИМа Сергей Левицкий перевел ее из реалистической плоскости в метафорическую, наглядно показав разрыв между идеальным миром, где главная героиня могла бы стать нежной балериной, и реальностью, одевшей героиню в тяжелые кирзовые сапоги.

«Победители». ТЮЗ (Томск)

Спектакль Дмитрия Егорова поставлен по книгам недавней нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» и «Цинковые мальчики». Молодые актрисы на наших глазах меняют ситцевые платья на солдатскую форму и стройным хором читают свидетельства своих ровесниц, прошедших сквозь военный ад и послевоенное отторжение. Во второй части звучат монологи «афганцев» и их родных, а фоном для них становятся кадры советских телепередач и агит-фильмов, чей ура-патриотический пафос на контрасте с документальными свидетельствами очевидцев звучит просто чудовищно.

«Молодая гвардия». Мастерская Григория Козлова, Санкт-Петербург

В спектакле о подпольщиках Краснодона Дмитрий Егоров -- на этот раз вместе с Максимом Диденко -- продолжает разоблачать деятельность пропагандистской машины, делающей из страшной трагедии великий подвиг и превращающей реальных людей в безликие памятники. Четырехчасовой спектакль разбит на три акта: первая часть, «Миф» – это пластическая стилизация на тему сталинской героики; вторая, «Документ» – разбор мифа на части, исследование истории «Молодой гвардии»; третья, «Жизнь» – о том, какая дистанция разделяет нас сегодняшних с участниками тех событий.

«Одиссея». Театр-Театр, Пермь

Режиссер Алексей Крикливый тоже занимается исследованием мифа -- в спектакле по мотивам гомеровского эпоса. В его постановке скиталец Одиссей совсем не похож на того героического воина: это сутулый, уставший от жизни человек, которому общество навязывает не нужную и не свойственную ему роль. И победить миф о себе и своих великих подвигах этому герою оказывается куда сложнее, чем обхитрить наивных троянцев или обмануть дурачка Полифема. Заменив величавый поэтический слог на прозу, авторы спектакля снижают героический пафос оригинала и ставят в центр повествования простого человека, оставшегося на развалинах расколотой войной цивилизации.

«Город-герой». Александринский театр, Петербург

А вот режиссер Марат Гацалов и драматург Екатерина Бондаренконе деконструируют исторические легенды, но дают нам возможность ощутить непосредственный, почти спиритический контакт с прошлым. Тут нет актеров, а действующими лицами становятся сами зрители: они зачитывают строки из дневников и воспоминаний жителей блокадного Ленинграда, собранные историком Владимиром Пянкевичем, которые приходят им на телефон в виде смс. Соединив архивные материалы и современные технологии, создатели спектакля добиваются невероятного эффекта присутствия: мы здесь и сейчас получаем вести от умирающих от холода и голода людей. И это тот опыт прикосновения к истории, который ни для кого не сможет пройти бесследно.

Автор: Анна Банасюкевич, Марина Шимадина

Просмотров 3364

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

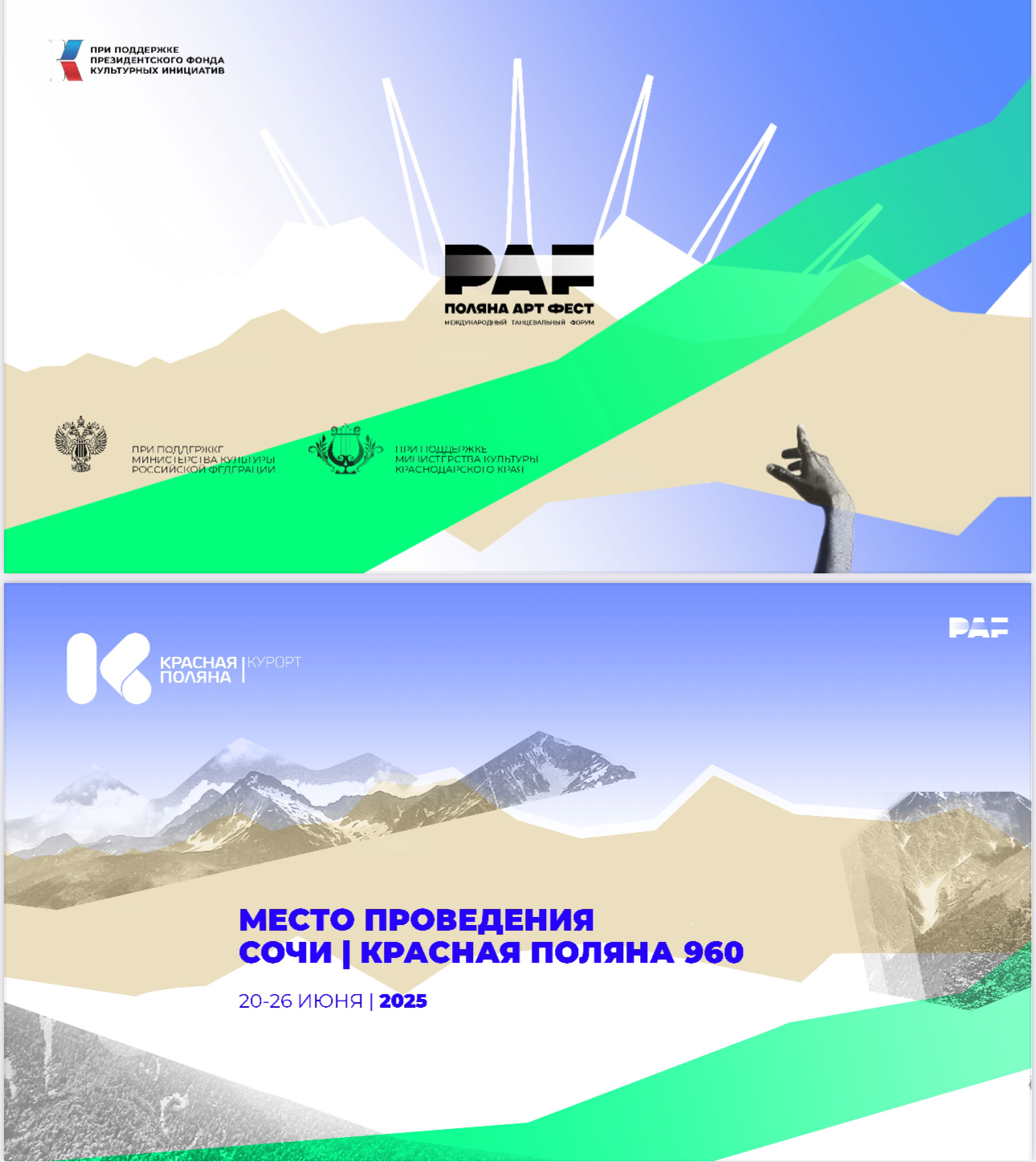

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.