| На сайте всего: анкет коллективов 689; имен 789; новостей 1269; публикаций 1293; фоторепортажей 813; объявлений на форуме 3832; объектов на картах 430. |

01/12Нижинский коронует танец в Монте-Карло

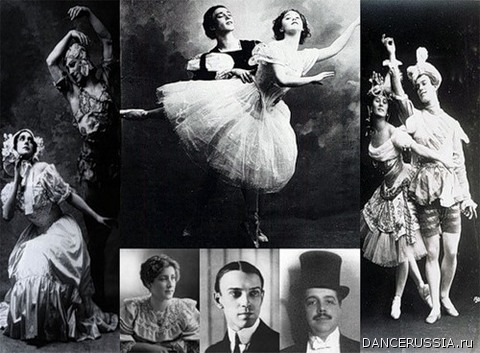

Все началось в 1909 году, когда С. Дягилев впервые представил в Монте-Карло свою труппу Русский балет. Два года спустя труппа обосновалась в княжестве Монако, ставшем ее резиденцией и исследовательской лабораторией. В апреле 1911 года в театре Монте-Карло состоялась премьера шедевра М. Фокина "Видение розы" с участием легендарных Т. Карсавиной и В. Нижинского.

В марте (1911 г) Вацлав и Бронислава Нижинские надолго распрощались с матерью. Они отправились в Монте-Карло — место сбора дягилевской труппы. Вьюжная петербургская весна странно вспоминалась в декорациях игорного дома Европы. Театр Монте-Карло был, как все здесь, комфортабелен, и как все, находился в ведении Казино. Построенный Шарлем Гарнье, архитектором Гранд-Опера, он стоял на террасе над морем. И море дышало озоном в открытые окна репетиционных помещений, отражалось в стекле ресторанной посуды, ночью было полно лунного света. Тася Боткина, генерал Безобразов, Дягилев, Шура Боткина, Нижинский. Монте-Карло, 1911 год. Фото: Дневники

Шура и Тася Боткины, Дягилев, Нижинский. Монте-Карло, 1911 год. Фото: Дневники Однако подлинный триумф принесли "Шехеразада" и особенно "Призрак розы". В бело-синей комнате с двумя громадными окнами, открытыми в ночной сад, Карсавина в белом, украшенном широким воланом платье и в белом капоре, завязанном лентами под подбородком, явилась мечтой поэта 1830-х годов.А когда она задремала в кресле, за окном возникло и поплыло над всей этой девственной белизной волшебное существо. Бакст и впрямь превратил танцовщика в душу цветка. В вечер премьеры художник пришел в уборную и наблюдал за тем, как на лилово-розовое трико стоящего перед зеркалом Нижинского нашивают лилово-розовые лепестки. Сам приладил на нем шапочку из таких же свисающих, плотно закрывших волосы лепестков. Он делал так потом перед каждым спектаклем, и говорили, что Василий нажил состояние, продавая "поклонницам таланта" смятые, выброшенные лепестки. Карсавина и Нижинский танцевали, словно импровизировали. "Призрак розы" был создан для них, как "Умирающий лебедь" — для Анны Павловой. Их танец, технически в сущности несложный, создавал ту переливающуюся оттенками воздушную перспективу, что присуща живописи импрессионистов. Эта атмосфера улетучивалась вместе с последним аккордом музыки, чтобы разлиться вновь в каждом повторном спектакле. Но создать иллюзию могли только Карсавина и Нижинский: она — в недоговоренности пауз и поз, он — в тончайшей светописи движений, невесомых и неуловимых, воплощающих образ аромата, прикинувшегося юношей. Через два месяца, в Париже, Кокто ухватил суть секрета, заметив, что Нижинский передает нечто невоплотимое — "наступление аромата". Он описал, как "гордый своей багряной неугомонностью" аромат "кружит в пленяющих вихрях, пропитывая кисею занавесей и обволакивая сновидицу вязким флером". "Призрак розы" скоро попал на родину Нижинского в копиях добросовестных и талантливых исполнителей. Но копии, хотя к ним и прикасалась рука Фокина, не передавали поэзии оригинала в его одновременно рассеянной и интенсивной образности. На сцене театра Монте-Карло был опробован еще "Нарцисс" — балет Черепнина и Бакста.

Автор: Вера КРАСОВСКАЯ Источник: Из книги "Вацлав Нижинский" Просмотров 5173 Последние новости

|

Новости Развлечение с поучением

Южноафриканское шоу Форум завершен: подводим итоги и делимся впечатлениями!

20 июня состоялся Гала- концерт В Большом театре мировая премьера балета "Дягилев"

На Новой сцене Большого Чистосердечное китайское признание

Путешествие легендарного пейзажа Весна патриарха

Танцовщик Георги Смилевски ПолянаАртФест

Конференции, мастер-классы ... Урал Опера Балет

Сказки Перро "ПолянаАртФест

Старт приема заявок Мулен Руж

|

Публикации Балет на Байкале

Международный фестиваль Ваше тело врет?

18 лет преподаю танцы, 13 из них бачату! До старта Форума осталось 30 дней

На форуме ожидается около 2000 человек Движение развивает мозг

Физическое развитие Инклюзивные балы в России

К новым высотам Творец должен быть недоволен собой

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина

Таточка стала действительно одной из нас Про шоу

Состовляющие шоу Приморье переживает массовое увлечение балетом

|

|

|

||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

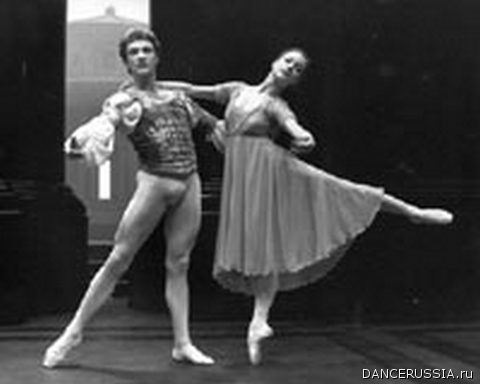

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

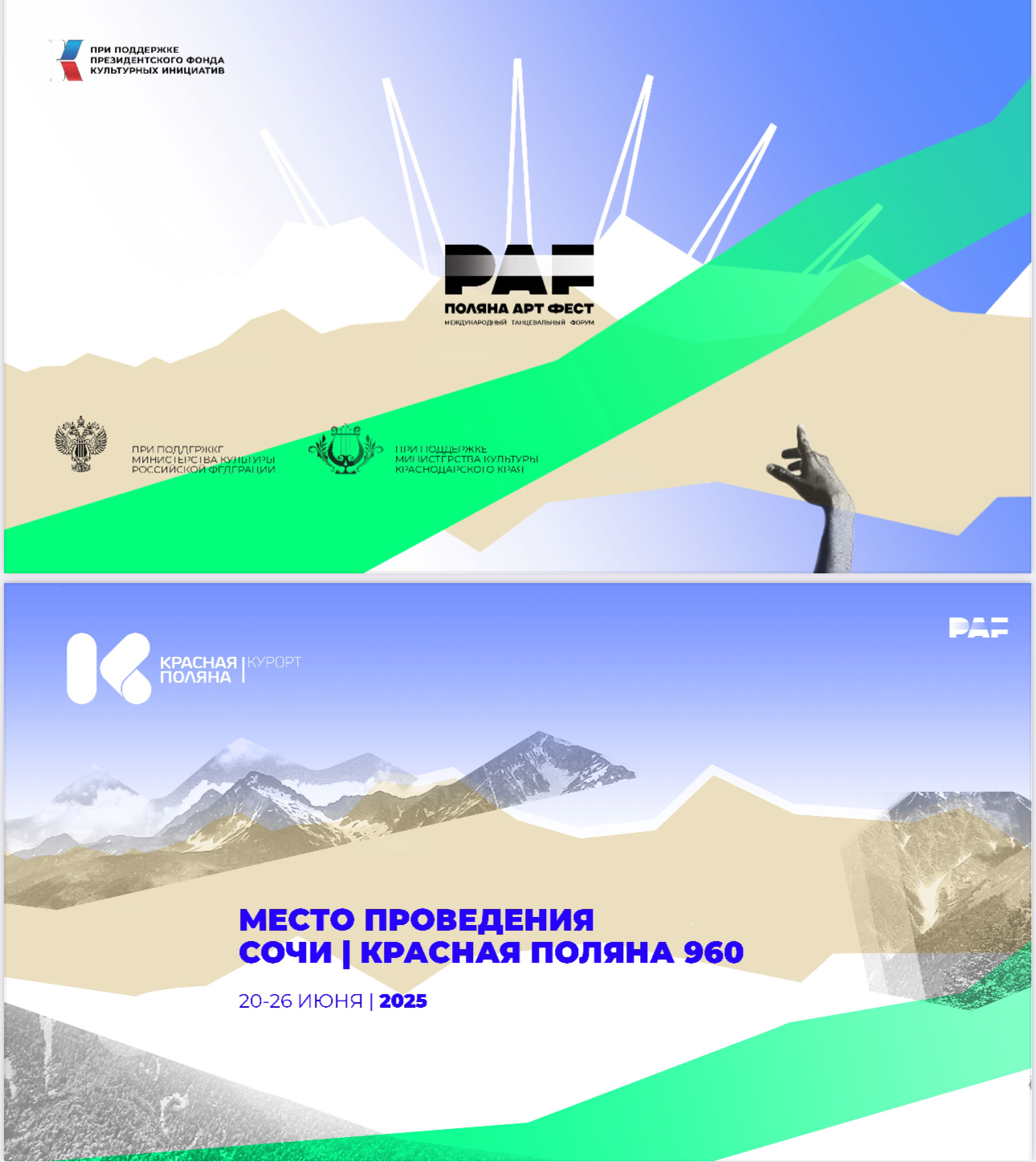

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.