03/11Ритуальный танец древних майя

Многочисленные колониальные и современные этнографические свидетельства показывают, что для народа майя танец был и остается одной из важнейших форм выражения религиозных представлений, культурной идентичности и исторического опыта.

Значительное количество надписей (более 15), посвященных ритуальному танцу, происходят из городища Йашчилан (Мексика), столицы царств Сийахчан и Пет. Большинство текстов датируются второй половиной VIII в. н. э., когда неспокойная внутриполитическая обстановка в правление Йашун-Балама IV, пришедшего к власти после десяти лет “междуцарствия”, требовала консолидации элиты, в том числе, посредством публичных ритуальных действ, основным из которых стал танец, запечатленный в изображениях и текстах на стелах и притолоках. Царские надписи Йашчилана представляют практически все основные разновидности ритуальных танцев: танцы с посохами “шукпи”, “хасав-чан”, “чак-к’ат” и танец “взятия к’авиля”.

“Взятие к’авиля” - важнейшая часть церемонии восшествия на престол во всех царствах майя. В Сийахчане этот ритуал приобрел вид особого танца, буквально “танца взятия”. К’авиль - имя одного из общемайяских божеств классического периода, а также обозначение основной царской инсигнии - скипетра в виде фигурки этого бога, - передача или принятие которой символизировали переход верховной власти к царю-преемнику. Причем, если к’авиль - это название царского скипетра как такового, то отдельные к’авили имели собственные имена. Йашун-Балам IV брал к’авиль в танце при воцарении 3 мая 752 года (о дате последнего нам известно по текстам на стелах и притолоке), а затем повторял ритуал в начале каждого пятого года от даты восшествия на престол.

Танец с посохом “шукпи” также напрямую увязывался с датой воцарения Йашун-Балама IV, но с окончанием пятилетия царствования, а не с началом каждого пятого года.

Наибольшее внимание исследователей неизменно привлекал танец с посохом “хасав-чан”. Во всех случаях ритуал приходится на день летнего солнцестояния. И в XX веке традиционные общины майя - ч’орти приурочивают к этому дню церемонии, связанные с максимальным смещением солнца к северу, началом следующей половины солнечного года и сменой особых “жрецов”, которая происходит раз в 18 месяцев. Кроме того, вслед за летним солнцестоянием в сезоне дождей наступает перерыв, во время которого крестьяне производят повторный сев.

Особенность ритуального танца в Сийахчане - наличие дополнительных участников, что придает танцу характер важного социально-политического действа. Причем, в ходе одного и того же танца участники могли меняться: в одном изображении Йашун-Балама IV сопровождает сахаль К’ан-Ток-Вайаб, тогда как на другом, посвященной тому же событию, фигурирует одна из жен царя. Особый статус придается наследнику, его матери и дяде. Судя по надписи на притолоке, Челет-Чан-К’ихнич принимал участие в ритуальных танцах, начиная с 5 лет. Причем, не как “наследник”, а как “царь”.

Ритуальные функции самого танца остаются в тени гипотетических должностных перемещений. К. Тейт предположила, что танец с посохом хасав-чан был кульминацией церемоний по случаю максимального смещения солнца на север. Н. Грюбе, напротив, отмечает господство военных мотивов в костюмах танцующих, предполагая, что хасав-чан мог быть разновидностью боевого штандарта. Перевод названия посоха, как “он расчищает небо”, скорее указывает на связь танца с аграрным календарем и обрядами, с уходом облаков и наступлением долгожданного перерыва в сезоне дождей.

Автор: Токовинин А.А

Просмотров 4284

Последние новости

| |

|

|

| |

Новости Развлечение с поучением  "Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. "Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

Южноафриканское шоу Форум завершен: подводим итоги и делимся впечатлениями! 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

20 июня состоялся Гала- концертВ Большом театре мировая премьера балета "Дягилев"  На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого Чистосердечное китайское признание  На сцене Кремлевского дворца состоялось открытие XVII Чеховского фестиваля: китайская Группа восточных исполнительских искусств представила спектакль "Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа", созерцательная красота которого убаюкала Татьяну Кузнецову. На сцене Кремлевского дворца состоялось открытие XVII Чеховского фестиваля: китайская Группа восточных исполнительских искусств представила спектакль "Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа", созерцательная красота которого убаюкала Татьяну Кузнецову.

Путешествие легендарного пейзажаВесна патриарха  На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

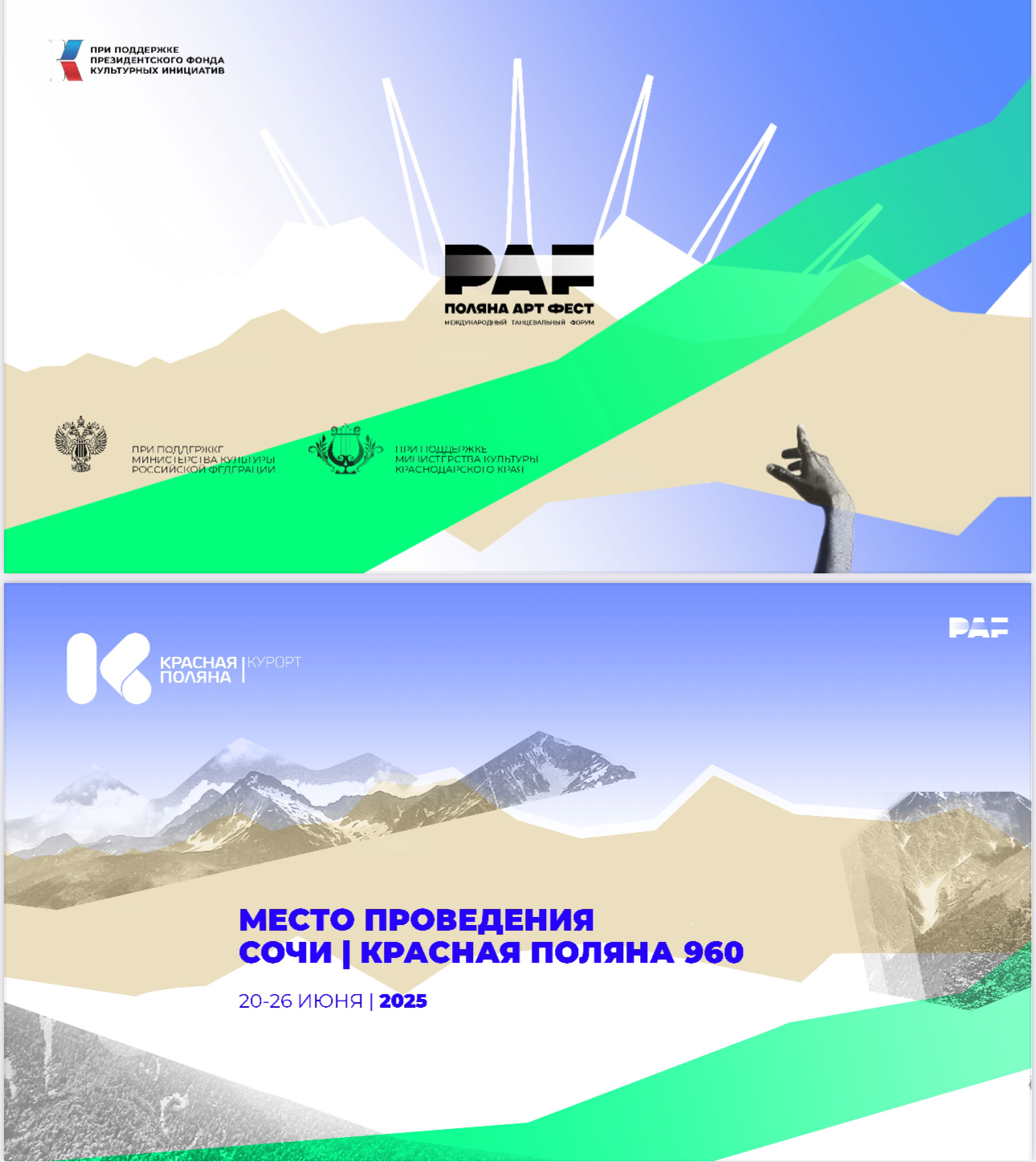

Танцовщик Георги Смилевски ПолянаАртФест .jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

Конференции, мастер-классы ...Урал Опера Балет  В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

Сказки Перро"ПолянаАртФест  Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест" - это уникальный проект, главной идеей которого является массовое вовлечение детей и молодежи в творческий процесс, создание пространства для коммуникации представителей танцевальной культуры. Форум пройдет с 20 по 26 июня в Сочи, Красная Поляна. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест" - это уникальный проект, главной идеей которого является массовое вовлечение детей и молодежи в творческий процесс, создание пространства для коммуникации представителей танцевальной культуры. Форум пройдет с 20 по 26 июня в Сочи, Красная Поляна.

Старт приема заявокМулен Руж  Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела. Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

|

| |

|

| |

|

| |

Публикации Балет на Байкале  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера, где высокое искусство гармонично сочеталось с природной красотой священного озера. Свидетелями этого действа стали порядка 3 тысяч человек. IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера, где высокое искусство гармонично сочеталось с природной красотой священного озера. Свидетелями этого действа стали порядка 3 тысяч человек.

Международный фестивальВаше тело врет? .jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии. Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

18 лет преподаю танцы, 13 из них бачату!До старта Форума осталось 30 дней 92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

На форуме ожидается около 2000 человекДвижение развивает мозг  "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

Физическое развитиеИнклюзивные балы в России  Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

К новым высотамТворец должен быть недоволен собой  Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина  Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов" Сергея Дягилева, первая исполнительница постановок Михаила Фокина, эмигрировавшая после революции в Великобританию, вице-президент Британской Королевской академии танца. Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов" Сергея Дягилева, первая исполнительница постановок Михаила Фокина, эмигрировавшая после революции в Великобританию, вице-президент Британской Королевской академии танца.

Таточка стала действительно одной из насПро шоу  Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Состовляющие шоуПриморье переживает массовое увлечение балетом  - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

|

| |

|

|

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.