| На сайте всего: анкет коллективов 689; имен 789; новостей 1269; публикаций 1293; фоторепортажей 813; объявлений на форуме 3832; объектов на картах 430. |

02/06Исправлять несовершенное в совершенное

Исправлять несовершенное в совершенное: художник по костюмам Татьяна Ногинова о создании образов для спектакля «Наяда и рыбак».

С декабря 2019 в Самарском академическом театре оперы и балета ставят одноактный балет «Наяда и рыбак». В нашем городе постановка проходит в виде сюиты, состоящей из четырех картин. Мы поговорили с художником по костюмам Татьяной Ногиновой о процессе создания костюма, атмосфере перед премьерой и особенности образов в спектакле «Наяда и рыбак». Татьяна Ногинова как художник по костюмам выпустила свыше девяноста спектаклей в драматических и музыкальных театрах. Работала в Мариинском театре с 1991 года по 2017 год. В 2018 году стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» за спектакль «Золушка» в Театре оперы и балета имени Чайковского (Пермь).

Коготок увяз, всей птичке пропасть Мои родители, как и все советские родители в своё время, постоянно придумывали всякие кружки, чтобы дети не сидели дома и не гоняли по улицам. И моя мама записала меня в народную студию балета в Вологде и художественную школы (после неудачной попытки отправить в спорт). Всё это и стало формирующим сознание направлением движения — балет и рисование. Из культовых ролей восьмого класса я сыграла дедушку Тыкву в известной сказке «Чиполлино». Видимо это в моём детском воображении свершило переворот, и я поняла, что люблю быть на сцене. Но жизнь как в шахматах расставила всё по своим местам. Нужно было принимать решение — балет или всё-таки художественная школа. И педагог стала проводить воспитательные беседы с моими родителями, что нужно отпускать ребёнка в художественное училище — в Вологде такого не было. Ближайшее — в Ярославле. Четыре часа на поезде. Мама заломила руки со словами «домашний ребенок, куда я её отпущу, страшно». Собрали родительский совет, и все пришли к мнению, что я справлюсь. И уехала в 15 лет. Родители подсуетились к моему окончанию училища и прислали из Вологды два вызова: на шарикоподшипниковый завод №23 художником оформителем (стенгазеты рисовать) и декоратором в вологодский ТЮЗ. Я выбрала второе. Я была совершенно очарована. Жизнь стала знакомить меня с разными людьми. И вот однажды я помню какую-то суету, швея бегает и прячет костюмы со словами: «Приехала художник по костюмам, сейчас она их будет портить». А спектакль был про свалку и бродячих собак. Костюмы действительно нужно было бы обжить, но цех жалел их: они были такие новые, наглаженные. Мне стало интересно, от кого они так прячутся. И я увидела. Это была очень известная ныне художницы — Ольга Резниченко, которая работает сейчас в МХАТе. Такая смешная, как все богемные люди, и одевалась она по советским временам невообразимо. Я совершенно потеряла голову и поняла, что хочу также. Через полгода я поехала в Ленинград тогда ещё поступать в Театральный институт имени Черкасова на постановочный факультет. Начиная со второго курса начала делать свои работы с разными режиссёрами. Сначала это была драма, а не балетные спектакли. Помня свой детский восторг, я решила идти на практику в театр имени Кирова (теперь он Мариинский). Тут коготок увяз, всей птичке пропасть. Один раз пошла на практику, потом вернулась на преддипломную, потом на дипломную, и в результате уже на четвертом курсе я стала работать на полставки в Мариинском театре ассистентом художника по костюмам. Так всё и получилось.

Исправлять несовершенное в совершенное. Фото: Кирилл Гуров. Механизм работы художника — исправлять несовершенное в совершенное Создание костюма — очень длительный процесс. Если многие думают, что это путь усыпанный розами, а я лежу на диване и курю трубку, то вовсе нет. Это адский труд. Иногда очень некомфортный. Всё начинается со звонка режиссёра или хореографа (зависит от того, что это — драма, опера или балет?). Он предлагает поработать над спектаклем. Я узнаю, что это за спектакль и его направляющие идеи. Потом приезжаю для личной беседы, мы начинаем набирать материал. И это самый трудный момент, когда рождается идея спектакля. Бывают долгие паузы, когда в голове пустота и никакие мысли не приходят. Иногда требуется время, иногда хочется на что-то отвлечься. Помогают, например, выставки, которые могут своими цветовыми пятнами натолкнуть на какую-то мысль. Каждый спектакль — это свой ансамбль, который объединён фактурой, силуэтом или каким-то режиссерским ходом. Но это каждый раз отдельный мир. Потом рисуются эскизы. Причём довольно долго, потому что в спектакле бывает 300 костюмов. Кода всё нарисовано, начинается обсуждение с творцом — режиссером или хореографом. Что-то отметается сразу, что-то кладется на полку для раздумий, а что-то сразу принимается. Бывает по разному, но те режиссеры, с которыми я работаю давно, уже понимают алгоритм моей работы. Я много делаю руками к эскизу. Разбираю фактуру, выкраски, крой или какие-то линии. Наступает момент, когда я должна рассказать о своей идее изготовителям. Это тоже не всегда просто. Важно, чтобы они стояли на твоей стороне и готовы были услышать тебя. Я, например, капризная, как и любой перфекционист. Но это только выглядит капризом. Ведь если мне нравится направление линий в костюме, то это не потому что я плохая, а просто это линия несовершенна. Перфекционизм — это серьезная проблема. Все художники видят какой-то конечный образ, а их внутреннее недовольство и есть сигнал к тому, что что-то не так. Механизм работы художника в этом и заключается — исправлять несовершенное в совершенное. Дальше происходит историческая встреча артиста с костюмом. Тут вообще отдельная жизнь. Любой артист — это своя психосоматика и эмоции. Есть устойчивые артисты, а есть с расшатанной психикой. Иногда случаются аварии и катастрофы, а иногда всё проходит гладко. Последний шок, которого я всегда боюсь больше всего остального — это первый выход костюма на сцену. Там могут выясниться ошибки. которые ты не увидел ранее. Сцена — это та самая четвертая стена, которая является воздушной линзой. Она либо объединяет, либо разваливает спектакль. Угадал ты или нет — будет ясно на сцене. Когда все собрано и просьбы артистов выполнены, это генеральная репетиция, тогда спектакль родится. Без зрителя, но как младенец он уже существует. Если у костюма есть бэкграунд, то лучше не менять его кардинально Работа над спектаклем «Наяда и рыбак» началась с того, что Юрий Бурлака (балетмейстер-постановщик. — Прим. ред.) позвонил и сказал: «Татьяна, не хотите ли вы сделать балет «Наяда и рыбак» в Самаре?». А я такая: «Почему нет, давайте». Это очень заманчивое предложение. Любая работа над старинным материалом — это каждый раз испытание для современников. У нас сохранились афиши 1848 года «Наяды» и есть гравюры, которые рассказывают нам об исполнительнице XIX века. Мимо пройти нельзя. Если у костюма есть какой-то бэкграунд, то лучше не менять его кардинально, иначе может поменяться идея спектакля. А в 1848 году костюмы отличались белизной, светлотой и прозрачностью. Это мы и повторили в Самаре. В платье Наяды мне было важно, чтобы она отличалась от остальных своей прозрачностью. Костюмы всех остальных персонажей — рыбаков и их подружек — сшиты из плотных материалов: лён, шерсть, бархат. А ундина сшита из очень тонкого летящего шифона и тюля. Конечно, она смотрится прозрачнее, легче всех остальных. В этом спектакле у костюмеров своя тайная закулисная роль, потому что здесь есть платье, которое трансформируется на сцене. А чтобы эта трансформация прошла гладко, они заряжают дубль костюма Наяды на манекен. Во время быстрого переодевания они этот костюм надевают на балерину, и она выбегает на сцену. Зрители не замечают подмены, потому что внешне платья выглядят одинаково, но в какой-то момент она нажимает на нужные бусины, и костюм ундины превращается в костюм крестьянки. Всего в одном составе 15 костюмов. Но их пришлось долго создавать из-за большого количества отделки — ленточек, шнуровки, жемчуга, росписи, передников с кружевами. Мы старались создать аутентичный спектакль, который рассказывает о жизни приморской итальянской деревеньки. Автор: Катерина Маршалюк Источник: Самара ГИС Просмотров 1421 Последние новости

|

Новости Развлечение с поучением

Южноафриканское шоу Форум завершен: подводим итоги и делимся впечатлениями!

20 июня состоялся Гала- концерт В Большом театре мировая премьера балета "Дягилев"

На Новой сцене Большого Чистосердечное китайское признание

Путешествие легендарного пейзажа Весна патриарха

Танцовщик Георги Смилевски ПолянаАртФест

Конференции, мастер-классы ... Урал Опера Балет

Сказки Перро "ПолянаАртФест

Старт приема заявок Мулен Руж

|

Публикации Балет на Байкале

Международный фестиваль Ваше тело врет?

18 лет преподаю танцы, 13 из них бачату! До старта Форума осталось 30 дней

На форуме ожидается около 2000 человек Движение развивает мозг

Физическое развитие Инклюзивные балы в России

К новым высотам Творец должен быть недоволен собой

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина

Таточка стала действительно одной из нас Про шоу

Состовляющие шоу Приморье переживает массовое увлечение балетом

|

|

|

||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

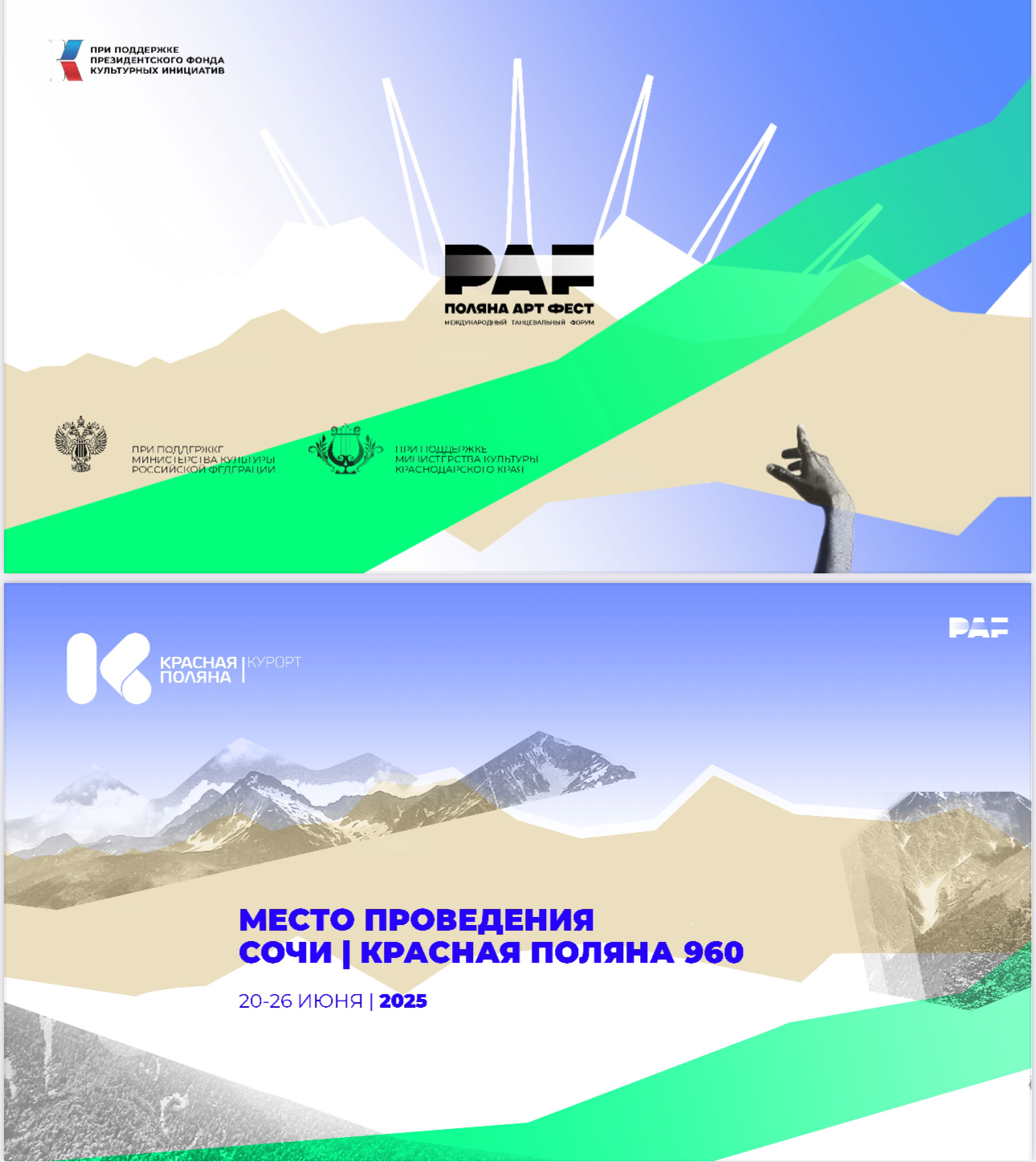

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.