| На сайте всего: анкет коллективов 689; имен 789; новостей 1269; публикаций 1293; фоторепортажей 813; объявлений на форуме 3832; объектов на картах 430. |

28/01В чем смысл танца? Ищите ответы в этом отрывке из новой книги "Гаража"

Каков театр сегодня, что такое политика зрительства, с чем можно сравнить язык танца — читайте обо всем этом в сборнике Theatrum mundi.

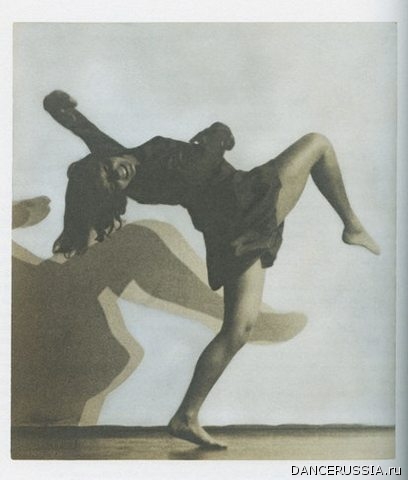

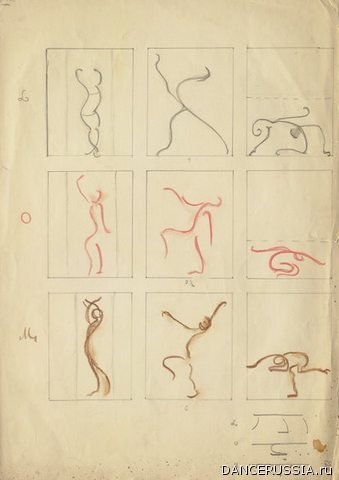

В середине января Музей современного искусства «Гараж» выпустил книгу-сборник «Theatrum mundi. Подвижный лексикон», анализирующую разные формы бытования театра сегодня — от перформанса до современного танца. Эта книга из серии ГАРАЖ.txt раскрывает основные понятия современной теории перформативных искусств, рассказывает, что такое политика зрительства, театральность, аффект и не только — и как это используется в гуманитарных исследованиях. В сборник под редакцией Юлии Лидерман и Валерия Золотухина вошло несколько статей по теме — в том числе текст «В чем смысл танца» Ирины Сироткиной. Крупный фрагмент о танце и нарративе, Джоне Кейдже и Мерсе Каннингеме, а также о многих аспектах современного сценического движения можно прочесть ниже. И хореограф, и исполнитель, и зритель танца переживают, по словам Барта, желание смысла, осознавая, что присутствуют при рождении чего-то нового. В чем смысл танца? В статье аргументируется тезис о том, что смысл танца не может быть выражен исключительно вербально, с помощью описания или нарратива. Если мы говорим в терминах семиотики, то смысл танца не сводится ни к денотату, ни к коннотату. Тело танцовщика в движении способно продуцировать, пользуясь выражением Ролана Барта, некий третий, открытый смысл. И хотя его трудно выразить, этот смысл хорошо ощутим. И хореограф, и исполнитель, и зритель танца переживают, по словам Барта, желание смысла, осознавая, что присутствуют при рождении чего-то нового. Именно открытый смысл танца делает его искусством, способным, согласно философу Нельсону Гудмену, к «созданию миров». Статья завершается цитатами из «металога» Грегори Бейтсона «Что еще за лебедь?» — о том, что смысл танца для зрителя заключается в непрерывном превращении танцовщицы в лебедя и обратно. Танец и нарратив Если мы имеем в виду танец на сцене, то ответить на вопрос, в чем смысл танца, кажется несложным: танцуя, люди что-то изображают, кого-то представляют, следуют определенному либретто. Хотя танцовщики, как правило, на сцене рта не открывают, традиционно танцевальный спектакль выстроен вокруг какого-то сюжета, и его легко превратить в рассказ — например, сказку о Спящей красавице или трогательную историю о юной девушке по имени Жизель. Так, по крайней мере, обстояло дело в драмбалете, который потому так и назван, что в нем разыгрывается драматический сюжет, повествуется история-нарратив. Современные танцовщики скептически относятся к идее того, чтобы что-то рассказывать, создавать образы и вообще своим искусством нечто выражать Проблема возникает тогда, когда мы сталкиваемся с отношением к сюжету или нарративу в современном танце. Современные танцовщики скептически относятся к идее того, чтобы что-то рассказывать, создавать образы и вообще своим искусством нечто выражать. В этом едины и танцовщики с хореографами, и критики. «Нар-р-ратив» — мурлыкал танцовщик «Балета Москва» Константин Челкаев в импровизации с партнершей, в том числе вербально давая понять, что актуальному танцу нарратив не нужен. Чем же не угодило повествование представителям современного танца? Прежде всего, надо признать, что критика повествовательности в танце, как и в искусстве в целом, не нова. Уже во второй половине XIX века французские символисты заявили: в стихах есть столько поэзии, сколько там есть музыки, самого отвлеченного из искусств. «Все прочее — литература», презрительно бросил стихоплетам Поль Верлен. Символисты не терпели повествовательности, реалистических деталей, бытовых сюжетов и стремились к обобщенным мотивам и чистым формам. Этот их посыл поддержали авангардисты и беспредметники. По словам Казимира Малевича, искусство требовалось освободить от канонов реализма — «от всего того содержания, в котором его держали тысячелетиями»4. Примерно в то же время Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок, дочь химика, жена поэта и балетовед, возмущалась «наклонностью олитературивать все искусство». Если уж с чем и сравнивать язык танца, считала дочь создателя периодической таблицы, то не с литературой, а с математикой «Если все можно рассказать, — риторически вопрошала она, — то зачем тогда другие виды искусства?» Если уж с чем и сравнивать язык танца, считала дочь создателя периодической таблицы, то не с литературой, а с математикой: «Танец говорит по-своему, облекая в геометрические формулы явления жизни. Его язык — отвлеченный и в то же время во много раз более конкретный, чем всякий другой <...> [Oн] «извлекает» какие-то «корни» из ситуации, доводит ее до простоты и ясности формулы, которую и кладет в основу геометрии своих линий». На смену литературности, драме и нарративу в танец ХХ века пришла абстракция. Василий Кандинский в середине 1920-х годов делал наброски с танцовщицы Греты Палукки, ученицы Рудольфа Лабана и Мэри Вигман. В одном из них ее фигурка в прыжке, с раскинутыми в стороны руками и ногами, образует висящую в воздухе геометрическую фигуру — пятиконечную звезду. «В танце все тело, а в новом танце — каждый палец очерчивает линии, вполне отчетливо выраженные... представляет собой линеарную композицию», — комментировал художник.

В его собственной хореографии «Картинки с выставки» не было и намека на нарратив: в балете двигались абстрактные фигуры — одетые в геометрические костюмы исполнители. На этом принципе, утверждал Кандинский, будет построен новый танец, «единственное средство дать [движение] во времени и пространстве и использовать внутреннюю ценность движения». Кроме геометрии, инструментом для освобождения танца от повествовательности стала музыка Так оно и случилось: балеты одного из самых именитых хореографов ХХ века, Мистера Би (Джордж Баланчин), можно назвать «лирической геометрией», по аналогии с тем, как сказал когда-то композитор Герберт Аймерт о додекафонной музыке Антона Веберна8. Впрочем, классический балетный экзерсис тоже можно воспринимать как «геометрию в движении». Как известно, Рудольф Лабан соорудил огромный икосаэдр-двадцатигранник, чтобы находящийся внутри танцовщик мог точно простраивать свои движения по линиям, углам и плоскостям. Алексей Сидоров в Хореологической лаборатории ГАХН вписывал движения пластического танца в геометрические фигуры — треугольник, круг, ромб9. Позже хореограф Уильям Форсайт положил геометрический подход (точки, линии, углы, поверхности) в основу своей системы движения и техники импровизации. Его «Технологии импровизации: инструмент для аналитического танцевального ума» используется для обучения профессиональных танцовщиков современного танца в Европе и США, а с некоторых пор — и у нас.

Кроме геометрии, инструментом для освобождения танца от повествовательности стала музыка — искусство, тесно связанное с математикой и столь же абстрактное. Прежние балетмейстеры использовали дансантную музыку, которая, как и народная плясовая, предназначена для танца: в ней ясно, где делать шаг, где — прыжок, а где — поворот. Новые хореографы, напротив, брали музыку недансантную, для движения не предназначенную. Федор Лопухов, Бронислава Нижинская, Джордж Баланчин ставили балеты на симфонии Бетховена и Баха. Этот жанр получил название «танцсимфонии», или «симфобалета». Касьян Голейзовский, Лев Лукин и другие хореографы пластики создавали «этюды чистого танца» на музыку модернистов Александра Скрябина, Сергея Прокофьева, Николая Метнера. Новая музыка стала для многих хореографов моделью, лекалом, по которому возможно перекраивать танец. Она, по словам того же Аймерта, ликвидировала переживающее «я»: «Теперь нет ничего общего с афоризмами разочарованного вздыхателя, с очарованием мимозы, с придыханиями...» Музыка модернизма — это, прежде всего, форма, «не осадок экспрессионистических испарений, а скорее тонкость, играющая сила движущейся проволочной скульптуры». Все, что касается скульптурной формы, легко переводимо в танец. Как и предрекал Кандинский, танец в ХХ веке все больше превращался в абстрактное движение. О том, что движение как таковое может стать художественным событием, говорили почти все современные хореографы. Мерс Каннингем и его партнер, композитор Джон Кейдж считали, что движение в музыке и танце организовано по другим, нежели описание последовательных событий, нелинейным законам. У Каннингема танцовщики симультанно исполняют самые разные движения, как бы копируя логику zapping — хаотичного переключения каналов телевидения (появившегося незадолго до этого). Если Марта Грэм, у которой Мерс начинал карьеру, была известна весьма экспрессивными, драматическими композициями, то сам он отказался от экспрессионизма и вообще от мысли в танце что-либо «выражать». При наивной репрезентативности, попытке нечто «представить», считал он, танцу отводится второстепенная, служебная роль. Вместо того, чтобы придумывать перипетии сюжета, хореограф придумывал новые, не существовавшие еще движения, связки и пространственные композиции.

Лабан предложил анализировать танец вместе со всеми другими движениями человеческого тела, безотносительно к тому, что именно они выражают или репрезентируют. Оставив в стороне коммуникативную или репрезентативную сторону движения-жеста, он обратился к движению как феномену, описываемому с помощью самых общих категорий: время, пространство, вес. Движение становится художественным событием не из-за причастности к повествованию, а в результате чисто физических характеристик — скорость, амплитуда, интенсивность, усилие... За этим, однако, стоял не материализм, а вера в единство макромира и микромира. Лабан разделял идеи теософии, представляя мир и тело человека как систему кристаллов. Его икосаэдр-двадцатигранник, внутри которого практиковал движения танцовщик, и был ничем иным, как масштабным кристаллом. Когда мы смотрим танец, то «видим не людей, бегающих по сцене, а сам танец — стремление в одну сторону, подтягивание к другой, сгущение здесь, рассеяние там; убегание, отдых, подъем, и так далее» Ссылаясь на Лабана, философ Сьюзен Лангер назвала танец «игрой Сил, ставших благодаря ему зримыми» (слово «Силы» она писала с заглавной буквы, подчеркивая, что речь идет о чем-то большем, чем мышечная работа). Иными словами, движение кажется порожденным чем-то, находящимся вне самих исполнителей и за пределами обыденного зрения. Во всей своей полноте оно существует лишь для нашего творческого восприятия и воображения — как «чистая видимость силы», «виртуальная мощь». Когда мы смотрим танец, поясняла Лангер, то «видим не людей, бегающих по сцене, а сам танец — стремление в одну сторону, подтягивание к другой, сгущение здесь, рассеяние там; убегание, отдых, подъем, и так далее». Зрителю следует отказаться от стереотипов и штампов, оставшихся с эпохи классического балета, и научиться видеть в танце чистую динамику, воспринимать танец как «игру абстрактных сил, внеположных конкретным исполнителям».

Возможно, это напомнит кому-то нарратив — историю, происходящую не с реальными, а виртуальными персонажами, кинокадры или компьютерное изображение. Сами реформаторы танца пытались донести месседж о том, что танец не обязан ничего «выражать», «сообщать» или «представлять», ему достаточно быть «чистым движением», или даже просто «быть». Вспомним Маяковского, издевавшегося над реалистическими картинами передвижников — этими «верблюдами, вьючными животными для перевозки здравого смысла сюжета». В отличие от «здравого смысла» — значения клишированного, избитого — смысл поэзии самого Маяковского гораздо менее уловим и гораздо более рафинирован, захватывающ и свеж. Источник: Vogue Просмотров 1723 Последние новости

|

Новости Развлечение с поучением

Южноафриканское шоу Форум завершен: подводим итоги и делимся впечатлениями!

20 июня состоялся Гала- концерт В Большом театре мировая премьера балета "Дягилев"

На Новой сцене Большого Чистосердечное китайское признание

Путешествие легендарного пейзажа Весна патриарха

Танцовщик Георги Смилевски ПолянаАртФест

Конференции, мастер-классы ... Урал Опера Балет

Сказки Перро "ПолянаАртФест

Старт приема заявок Мулен Руж

|

Публикации Балет на Байкале

Международный фестиваль Ваше тело врет?

18 лет преподаю танцы, 13 из них бачату! До старта Форума осталось 30 дней

На форуме ожидается около 2000 человек Движение развивает мозг

Физическое развитие Инклюзивные балы в России

К новым высотам Творец должен быть недоволен собой

Владимир Васильев встретил свое 85-летие Тамара Карсавина

Таточка стала действительно одной из нас Про шоу

Состовляющие шоу Приморье переживает массовое увлечение балетом

|

|

|

||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.

"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.

Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.

С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.

В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля. Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест

Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.

Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера

IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.

Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".

Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.

"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.

Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...

Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов

Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.

Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.

- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.